1964年12月22日,曾国藩胞弟曾国潢的曾孙女曾昭燏,在医院完成了检查后,告诉司机:“请开车送我去灵谷寺看看。”不久,汽车抵达灵谷寺,曾昭燏让司机在车里等她,随后她登上了南京灵谷寺,从66米高塔一跃而下,事后,人们在她的大衣口袋发现一张字条,上面留有短短8个字。

“我的死与司机无关。”

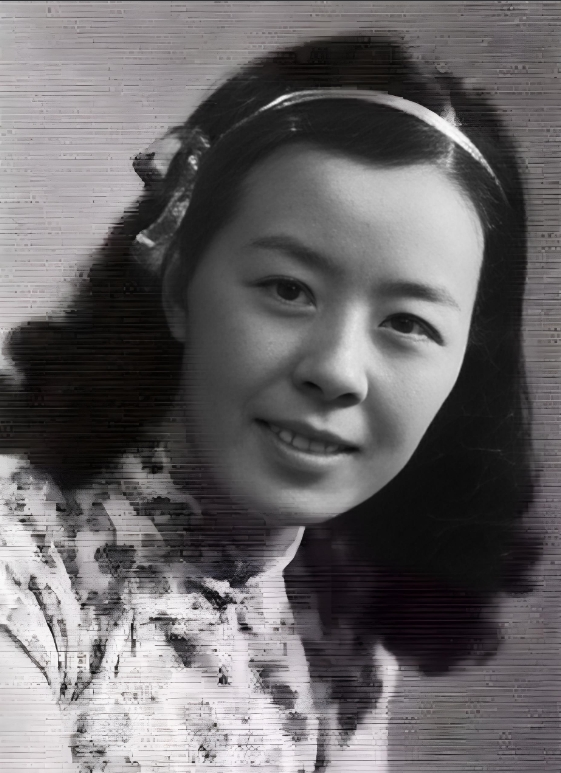

这个决绝的告别震惊全国,谁能想到,跳下高塔的竟是曾国藩的曾侄孙女、中国第一位女考古学家?

就在自杀前三天,她还收到了第三届全国人大代表证书,却对同事苦笑道:“这个也救不了我。”

1909年,曾昭燏生于湖南湘乡曾氏家族,是曾国藩胞弟曾国潢的曾孙女。

诗书传家的门风让她自幼饱读诗书,12岁考入长沙艺芳女校,20岁进入南京中央大学。

在国学大师胡小石门下,她展现出过人天赋,诗词书法俱佳,却选择了一条与众不同的路——考古。

1935年,她远赴英国伦敦大学攻读考古学,成为当时唯一留学海外的中国女性考古学者。

仅用一年时间便完成硕士论文《中国古代铜器铭文与花纹》,从2082件青铜器中整理出600种徽识,震动欧洲学界。

随后赴德国参与田野考古,成为国际考古界瞩目的新星。

1937年卢沟桥事变爆发时,曾昭燏正在柏林。

得知南京沦陷的消息,她在日记中写道:“触目惊心,心痛欲裂。”

尽管兄长曾昭承从国内来信劝阻:“战火遍地,千万别回来”,她仍放弃伦敦大学教职,于1939年初辗转回到烽烟中的祖国。

回国前,她做了一件令人动容的事:将省吃俭用存下的英镑和一枚金戒指,委托抗敌后援会捐给中国军队。

当伦敦大学举行毕业典礼时,她拒绝出席:“祖国人民正在浴血抗战,我何必参加这种为个人荣誉的仪式?”

在四川李庄的中央博物院筹备处,她穿着棉拖鞋徒步15里山路调查文物,在煤油灯下整理百万字考古报告。

主持云南苍洱遗址发掘时首创“苍河文化”命名,与吴金鼎合著的《云南苍洱考古报告》成为西南考古里程碑。

1948年国民党溃退台湾前夕,她挺身而出致函筹备处主任杭立武:“运出文物者,永为民族罪人!”

联合徐森玉等学者三度上书,最终迫使三批共852箱国宝(包括司母戊大方鼎)从台湾运返大陆。

新中国成立后,曾昭燏将全部心血倾注南京博物院。

她立下铁律:“文博人员不得私藏古董”,并带头捐出自己收藏的清同治瓷茶具。

生活节俭到用旧信封翻面写信,捡起掉落的饭菜洗净再吃,却把稿费全用来接济困难员工,抗美援朝时捐出所有积蓄。

在发掘南唐二陵的工地上,人们常见她拄着拐杖在泥泞中跋涉。

夜深人静时,她办公室的灯光总是最后熄灭,墙上挂着蔡元培像和毛公鼎拓片,那是她视为精神支柱的信仰。

当被问及为何终身未嫁,她淡然回应:“我嫁给了博物院。”

1964年寒冬,厄运突然降临。二哥曾昭抡(原教育部副部长)被打成“右派”入狱,妹妹曾昭懿遭软禁,侄子曾宪洛被送去劳改。

政治风暴席卷这个学者世家,曾昭燏被勒令反复写检讨。

一生清白的她,最终在灵谷塔留下生命最后的控诉。

陈寅恪闻讯写下悼诗:“高才短命人谁惜,白璧青蝇事可嗟。”

八年后,当考古界同仁捧着新出土的长沙马王堆帛书时,再无人记得那位说过“文物属于民族”的曾院长。

直到2009年她百年诞辰,南京博物院展出尘封的手稿,人们才惊觉她生前未竟的考古计划竟有37项之多。

曾昭燏的苹果还带着体温,灵谷寺的塔铃仍在风中呜咽。

她保护了852箱国宝,却护不住风雨飘摇中的自己;她为民族找回青铜器上的600种徽识,终在时代洪流中模糊了姓名。

当南京博物院的灯光再次亮起,玻璃柜中那些她亲手征集的文物,仍在无声诉说一个女子用生命写就的答案:有些信仰,比生死更重。