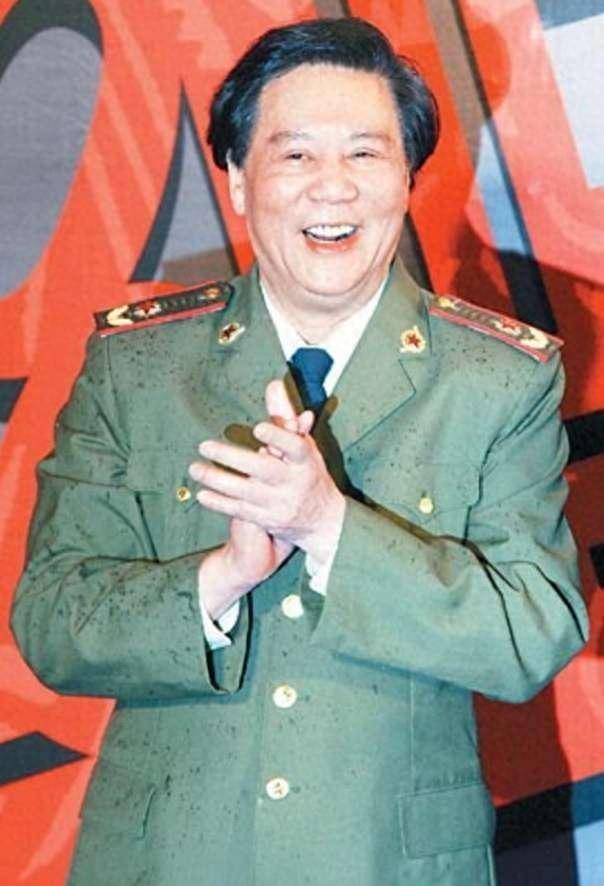

90年接见古月,杨尚昆命人撤掉椅子:毛主席还站着,我们怎么能坐 “1990年7月,北京歌舞剧院后台,杨尚昆忽然摆手:‘毛主席还站着,我们怎么能坐!’”一句话落地,服务员立即把首长席前那几把椅子搬走,场面瞬间肃然。被礼让的“毛主席”其实是特型演员古月,身着灰色中山装,额角微汗,一米八的身板笔挺。许多演员偷偷回头,心里直嘀咕:这位究竟何德何能,让国家主席如此客气? 灯光换场,合影开始。杨尚昆把古月往正中一推,自己退到侧后,“站这里,大家才看得见真正的主角。”快门声咔嚓响起,这张照片后来挂进了八一厂的小展室。外人看热闹,行内人却知道,这份待遇背后,藏着十二年的铺垫与两位元帅的眼光。 时间拨回1978年初夏。毛主席离世两年,全国上下空落落,银幕上再无熟悉的伟人剪影。文化部与总政同期下文:全国、全军挑选能够扮演毛泽东的特型演员。消息一出,简直像在沙漠里找一片绿洲——难。就在这时,总政文化部副部长胡可收到一条线索:昆明军区文化科长胡诗学,外形酷似青年时期的毛主席。胡可二话不说飞到昆明,直奔胡家。 胡诗学正在小院里打球,汗水顺着侧脸淌下来,胡可愣了几秒,心里暗叫“像极了”。当晚拉着胡诗学和妻子桂萍唠了整整三小时:“中央要选毛主席的演员,我看你合适。”桂萍是话剧演员,先是喜出望外,又担心丈夫从未学过表演。胡可笑:“不会演可以学,形似是老天赏饭,这口饭别辜负。” 定妆照很快拍好。香山脚下的叶剑英元帅摊开二十余张彩照,花镜推到鼻尖。看了又看,他忽然把一张抽出来,招呼耿飚:“这个人,底子怎样?”耿飚简单汇报:孤儿出身,昆明军区文化干部,39岁。叶帅点头,红笔在照片背面画了唯一的圆圈。圈定的,正是胡诗学,也就是日后的古月。 好消息传回昆明,胡诗学反而犹豫:39岁再改行?军区已把他排进第三梯队,仕途无量。桂萍一句话把他推向前:“当官表达个人感情,当演员能替千万人表达对毛主席的感情,你有这天分,就别错过。”老照片里那群被解放军从南宁孤儿院救出的孩子闪过脑海,胡诗学心头一热,答应北上。 1980年1月,他提着两个旧皮箱进了八一厂。白天模仿手势步伐,晚上捧着毛主席文集和影像资料揣摩神韵,还常拽着老警卫员聊天:“主席走路时大拇指是内扣还是微张?”细到这种程度。半年后,八一厂内部试演,老兵们一抬头,愣了几秒才想起眼前不是毛主席。有人小声说:“这小子,真活了。” 1981年,《西安事变》上映,古月第一次亮相大银幕。举手抬眉间,潇洒而笃定。当年我在电影院亲眼看见那一幕,坐在后排的老兵突然腰板一挺,嘴里挤出两个字:“像!”此后三年,他的电话不断。中央歌剧院准备排《长征》歌剧,点名要古月。舞台灯一打,他第一个出场,观众席响起久违的哗声,掌声压根停不下来。 这场《长征》直接引来杨尚昆夫妇。演出第二天中午,古月被歌剧院院长“半押送”去杨宅。菜没端齐,杨尚昆就乐呵呵:“你不化妆也像,缺颗痣而已。”说着夹了块红烧肉塞到古月碗里,还提出两条改动意见,晚上剧组全改。效果立竿见影,票房场场满座。古月后来常说:“那顿家常菜,给我注射了大剂量强心针。” 1988年,历史巨片《开国大典》筹备。导演黄健中坚持实景拍摄天安门城楼,古月站在城楼正中央,双手扶栏,说出那句台词:“中华人民共和国中央人民政府成立了。”话音刚落,城楼下数千群演自发倒计时,眼泪、掌声、口号混在一起。那场戏只拍了两条,导演喊停时,风把古月的衣角吹得猎猎响,他自己也没回过神。 电影于1989年国庆前夕公映,票房破纪录。百花奖评委会把最佳男主角奖杯递到古月手里,他握着奖杯,想到依旧在病榻上的叶帅,鼻子发酸。媒体采访,他只说一句:“叶帅那支红笔,比奖杯沉多了。” 于是便有了1990年那一幕:首长席的椅子被搬走,“毛主席”站着,中央领导也陪着站。摄影灯闪烁,古月心里明白,这份尊重不仅属于他,更属于银幕上那个永远高大的身影。 此后十五年,他又在《四渡赤水》《大决战》等十余部作品中持续塑造毛主席,从28岁一直演到72岁。2005年8月2日,广西南宁,一次活动间隙,他突发心梗离世。噩耗传来,八一厂当天挂起半旗,几位老警卫坐在小卖部门口沉默很久,才低声说:“主席的那位‘替身’,真的走了。” 演艺界后来出现过多位扮演毛主席的演员,各有千秋,但在不少五六十年代生人的记忆里,一闭眼,最先浮现的依旧是古月——天安门上那方微笑的侧脸,仿佛随时会迈步向前。