1949年12月,国民党中将李振率部起义,在谈判时见解放军干部很年轻,不高兴的说:“你们不讲信用,我要见刘伯承司令员。”

那年12月,国民党第十八兵团司令李振站在军用地图前,红蓝交错的箭头标记着解放军势如破竹的推进路线,他此刻正面临人生最艰难的抉择。

窗外传来士兵们搬运物资的嘈杂声,有人小声议论着胡宗南前天乘飞机逃离时留下的那道“向西昌突围”的命令,更多人则在偷偷传阅着地下党散发的传单。

李振摸了摸口袋里那封辗转来自香港的家书,妻子转述叶剑英的口信像块烙铁般灼着他的心:“如要起义就要及时起义,过后就没有机会了。”

时间倒回二十三年前,粤军独立营的操场上,李振第一次见到担任营部参谋的叶剑英。

那时谁也不会想到,这段始于黄埔的革命友谊,会在历史的风云变幻中走向截然不同的道路。

1935年春天,担任团长的李振在赣南俘虏了负伤的红军将领刘伯坚,十六个日夜的促膝长谈,这位戴着沉重镣铐却依然谈笑风生的共产党人,在他心里种下了对理想主义最初的敬意。

当刘伯坚最终被押赴刑场时,李振悄悄让人换了副轻些的脚镣,后来拿到蒋介石五万元赏金时,这个硬汉对着部下叹气:“这钱拿着心里发虚。”

此刻的成都早已暗流涌动,胡宗南的突然逃离让留守的兵团司令们各怀心思,李文试图接管指挥权却无人买账。

李振的案头放着三份截然不同的命令:蒋介石亲笔手谕要求“死守成都”,胡宗南留下的突围计划,以及解放军二野通过秘密渠道送来的起义条件。

他想起半年前在陕西时,胡宗南为夺走他兼任的六十五军军长职务使的那些绊子,又想起苏中战役里被粟裕吃掉的那个整编旅,那些被当作炮灰的广东子弟兵绝望的眼神,像刀子般刻在记忆里。

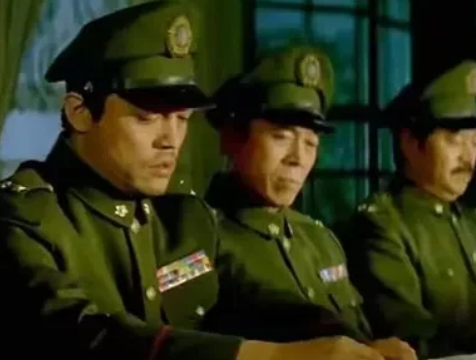

12月25日清晨,李振带着两名亲信来到贾家场解放军驻地,当32师副师长涂学忠带着几个年轻参谋出现在面前时,身经百战的他突然变了脸色。

眼前这些穿着粗布军装、看起来像大学生的干部,与他想象中威风凛凛的解放军将领相差太远。

“我要见刘伯承!”李振拍着桌子,他并非单纯嫌弃对方资历浅,更深层的不安在于:如果共产党连谈判代表都如此草率安排,起义后两万多弟兄的命运岂非儿戏?

电话那头传来二野参谋长李达的声音,三言两语就化解了僵局:“陈锡联当军长时才二十四岁,咱们共产党不讲排场只讲真本事。”

当年北伐路上,叶剑英不也是三十出头就当上师参谋长?那些被他私下放走的共产党俘虏,很多都是二十来岁就带着队伍打游击的“娃娃指挥官”。

当天夜里,成都望江楼附近的军营灯火通明,李振召集军官们宣布起义决定时,有人拍着枪套质问:“司令就不怕共产党秋后算账?”

话音刚落,就看到被称作“李逵将军”的他解开风纪扣,露出胸膛上狰狞的弹疤:“要是杀我李振一个人能换两万兄弟活命,这买卖值了!”

不仅如此,他还特意叮嘱后勤处长把美军援助的青霉素单独装箱,这些比黄金还贵的消炎药,得留给将来受伤的解放军战士用。

起义通电发出的刹那,整个西南战局骤然明朗,成都军用仓库里堆成山的汽油、棉纱完好无损地移交给解放军,绵阳机场上百架来不及撤走的飞机避免了被炸毁的命运。

更深远的影响在于,李振的抉择像推倒了多米诺骨牌,促使裴昌会、陈克非等兵团相继投诚,让蒋介石“经营大西南”的计划彻底破产。

当刘伯承亲自接见这位老对手时,两人对着军用地图复盘当年的战役,李振忽然发现:那些让他吃尽苦头的“共军神秘战术”,原来不过是几个二十出头的参谋在油灯下琢磨出来的土办法。

1980年赴美探亲的李振,在旧金山唐人街看见当年跟着胡宗南逃往台湾的旧部沦落为餐馆杂役,而国内那些起义将领的子女们正在大学实验室里研究导弹燃料。