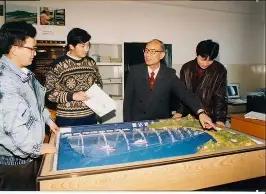

[太阳]奖金高达800万!中国科学家刘永坦,辛辛苦苦研究了三十年,终于发现了藏在雷达“盲区”的美国航母。 (信息来源:人民政协王——国家荣誉·委员风采|刘永坦:用雷达守护每一寸蓝色国土) 过去很长一段时间,我们的雷达设施确实存在缺陷。它的探测波走直线,这就意味着,敌机只要往山沟里一钻,或者贴着海平面飞,我们的雷达就成了摆设。 美国F-22那种隐身战机,还能把雷达反射面积做得比一张A4纸还小,若是它们大摇大摆地穿过防线,我们却可能一无所知。这种睁眼瞎的滋味,非常难熬。 在战场上,雷达就是眼睛,谁的眼睛看得更远、更清,谁就掌握了主动权。研发一种能对付隐身目标、还能看得见“地平线以下”的新体制雷达,成了国家最紧迫的任务。 就在这个节骨眼上,有个人站了出来。他就是后来中国工程院和科学院“双院士”刘永坦。 刘永坦幼年是在战火中度过的。他出生在南京,亲眼见过日本飞机如何在天上肆无忌惮地扫射,亲身感受过那种国破家亡的无力感。这种“落后就要挨打”的刺痛,早早在他心里扎了根。 新中国成立后,他憋着一股劲,考入哈尔滨工业大学,一头扎进了无线电技术的世界。大学期间,他就跟着做国家级的项目,越钻研越发现,我们在这一领域差得太远,必须得有自己的东西。 为了把最顶尖的技术学到手,国家派他去英国伯明翰大学深造。他刚去不久,就把导师都给镇住了。他啃完迅速厚厚的前沿资料,还指出了其中的一些不足。 他的才华惊艳了很多人,也切切实实地参与了一些国际级别的大项目,接触到了相关领域的核心技术。1981年,学成的他拒绝了伯明翰大学的高薪挽留而选择回国,理由很简单,祖国需要他。 然而,回国后的现实远比想象中骨感。他提出的“新体制雷达”,国内没几个人听过。很多人觉得这想法太超前,可以缓一缓,可刘永坦不这么想,坚持马上推进这一项目,经过几年的奔走和反复论证,这个项目总算获批立项。 他在哈工大组建团队时,开门见山地跟所有人说,这项目他没有十足的把握成功,即便如此,一批骨干选择留下来陪他一起赌。 那段日子,苦得难以想象。一台小型计算机处理能力有限,海量的数据全靠团队成员用稿纸手算,废稿堆了半米高。 实验室的设备也是东拼西凑来的,发射机和接收机动不动就短路。为了不错过任何一组关键数据,年近半百的刘永坦带着大家吃住在现场,通宵达旦地守着。他们熬了几个月,完成了700多页的分析报告。 1990年4月,当实验数据清晰地显示出他们成功捕捉到远在天边、被地球曲面遮挡的目标时,整个团队都哭了。这声“成功”背后,是无数个不眠之夜和难以想象的付出,刘永坦因为长期超负荷工作,身体亮起红灯。 实验室里的成功只是第一步,把这套系统真正部署到海防一线又是另一重考验。海军方面希望直接把试验品装到现役舰艇上,时间只给半年。这在当时看来几乎是不可能完成的任务。 刘永坦对团队把实验室搬到了现场,一个月就完成了调试,三个月搞定了户外联调,最终只用了五个月,就让中国海军拥有了第一代能够有效监控千里海疆的新体制雷达。 刘永坦和他的团队又花了二十年,不断打磨和升级这项技术。到2011年,这套雷达系统已经发展得相当成熟,彻底解决了我国海防雷达的探测盲区问题,让那些仗着隐身技术想搞小动作的外国军机再也无处遁形。 2018年,他获得了国家最高科学技术奖。可国家奖励的800万元奖金,他一分没留,先是分给了团队成员,剩下的则和妻子一起全部捐给了哈尔滨工业大学,继续支持电子信息领域的人才培养。 如今年过八旬的刘永坦院士依然没有退休,还在为中国的雷达事业出谋划策。哈工大也以他的名字命名,在2021年开设了首个“永坦班”,希望将这种精神传承下去。