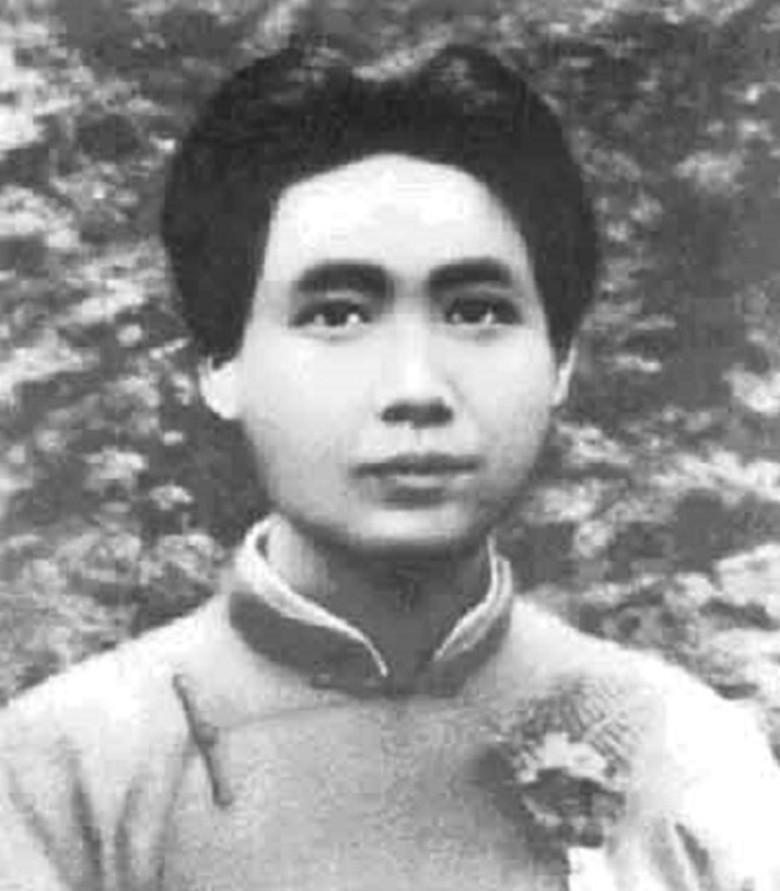

符定一首见毛泽东就称奇才,回乡探亲作出预言:他的前途在我之上 “润之,你真的下定决心了?”——1920年腊月二十七的夜风透骨,符定一推门而入,小声却急切。毛泽东躺在长沙一间借住的阁楼里,点了点头。对话仅三句,却把两个人的命运紧紧系在一起。一位是满头华发的旧式知识分子,一位是发着高烧仍思考未来的青年,这一幕后来被符定一称为“最惊心的一夜”。 时间倒回八年前的春天。1912年湖南全省高等中学校招生结束后的那个下午,批卷大厅一片寂静,只剩翻页声。符定一原本只是例行巡视,却被一张考卷上的题目《民国成立,百端待理,教育与实业应以何者为要策》牢牢吸住。整篇文章脉络清晰、气势如虹,既谈列国兴衰,也论农工并举,他惊得合不上卷子。卷首三个字——“毛泽东”,写得刚劲而带锋芒。那一刻,符定一对身边老师说:“第一名,就他。” 两天后,年轻的湘潭学子被叫到校长室。木门吱呀一声,毛泽东仍带乡气的布衣让符定一微微愣神。“你可愿再写一篇?”校长递上题目《论救国之道》。毛泽东只用一声“行”回答,旋即坐下疾书。一个时辰后,整篇文章落笔,横贯中西、引经据典。符定一拍案:“奇才!”杯中的茶水微溅,桌面墨迹未干,但他已决定倾尽所能栽培。 半年过去,毛泽东提出退学。很多人只记得他离校的决绝,却少有人知道,他先三次走到校长室门口又退回去。最终那天,他低着头说:“校长,书本太静,我要去看活的社会。”符定一没有多劝,只把一部《资治通鉴》递过去。“读史也得行路。路上遇事,再翻此书。”毛泽东郑重接过,眼眶微红。 别后不久,罢工、办报、串联……毛泽东在湖南风头渐劲。1920年冬,他患病返湘。省府密令缉捕,符定一探亲返乡闻讯,连夜赶来。“他们要抓你,你得马上走。”校长手握两张名片——一张自己的议员名片,一张表弟李秘书长的。毛泽东犹豫:“校长,您会被牵连。”符定一摆手:“你的未来在我之上,我甘愿作保。”当夜,汽笛拉长,毛泽东登上驶向上海的火车。符定一站在月台,身影单薄却坚定。 之后的岁月,两人消息断断续续,却始终牵念。1944年,符定一因拒绝替国民党撰写宣传文案被捕。叶剑英电告延安,毛泽东批示:“设法营救,这是我的老师。”北平八十多位教授联署抗议,国民党迫于压力将老人释放。有人揶揄符定一:“老符,你靠学生救命。”他笑答:“学生有本事,老师当欣慰。” 1948年初冬,符定一秘密抵达西柏坡。他带来北平形势图,指着上面密密的防线说:“先取天津,北平守将必不战自退。”作战会议结束后,毛泽东陪他出门,田野刮着干冷的风。毛泽东半开玩笑:“先生算不算再给我上了一课?”符定一捋着胡子:“你早已是统帅,但书外总有细节需要提醒。”两人相视一笑,寒风似乎也温和了。 1949年初春,北平和平解放。毛泽东登城楼时,同在城中的符定一远远眺望,心中暗念:“当年那篇考卷,我果然没看走眼。”不久,他接到请柬,赴香山双清别墅叙旧。入席时毛泽东亲自将老人扶到上座:“先生既为校长,又为吾师,理当如此。”席间觥筹交错,却没有过分客套。毛泽东提出:“中央文史馆筹建,愿您掌舵。”符定一爽快点头:“老朽笔墨未干,尚能尽一点力。” 自那以后,他主持整理明清档案,兼任国务院文化委员会委员,每天晨起必读史料至午。有人劝他保重身体,符定一笑:“我答应润之,文献不出纰漏。”1958年5月3日清晨,符定一在北京寓所安然离世,书桌上摊开的是《汉书·艺文志》。中央送来挽联,毛泽东亲笔写道:“一生磊落,两代师生,师道永存;万卷典章,半部春秋,文脉长存。”字迹遒劲,纸上墨香未干。 如果说历史是一条奔腾的大河,符定一并未站在中央浪尖,他更像那块静静的暗礁,改变了水流方向,却很少被人注意。有人评价他“识人有眼力”,其实更难得的是那份在风雨中守护学生的担当。湘潭少年终成巨人,背后那双布满老茧的手,早已悄悄松开,任后浪勇往直前。