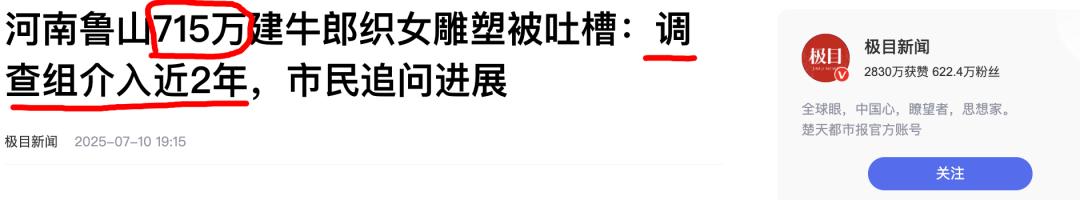

【又有媒体追问:调查两年,后续呢?】回来后一共更新了6篇稿子,其中2篇已经消失了,这频率甚至超过了之前。很多时候现实与现实之间的差距,就是如此明显。 没几天前,有媒体追问前儿媳举报公婆资产近亿的事,为何一年了还没有调查后续。昨天,又有媒体追问河南那天价建造的牛郎织女雕塑,调查组介入2年了,为何毫无进展。 你看,这就是不同的人和不同的事情处理起来的速度差距。世界从不缺调查,缺的是调查之后的声音;也从不缺技术,缺的是意愿。 这让我想起来有位读者的留言,说我部分文章对细节的把控不到位。他说得比较杂乱,但整体的意思我能看懂,大致便是“一燕不成夏”,我们所讲得很多事情,它都并不一定是真的。可能是媒体的疏忽,也可能是存在猜测和臆想,所以才有消失的文章与沉默的现象。 可那位读者没意识到,一只燕子的迁徙的确不代表夏天的到来,但往往我们看到的却是无数燕子的北归。即非常之多的质疑和斥责声。因此,真正对细节“修饰”不到位的,恰恰相反,不是我们这些发出质疑声的普通人。 比如“前儿媳举报公婆资产近亿”那件事,前几天媒体追问后,引发了热搜。当地官方见舆情升起,很快回应,表示该女子前公婆家的财富,的确与违规无关,并且事情早就解决了,就在女子举报前公婆事件引发舆论的当月月底,双方便达成一致协议,前公婆一家给了女子135万和解费,而女子也答应不再上诉。 听起来像是皆大欢喜的结局,可逻辑却漏洞百出,于是才有了很多读者和网友继续质疑这件事的情况。谁没修饰好真正的“细节”?前公婆家什么问题都没有,也不曾违规,却为什么愿意多付出135万,来息事宁人。一点问题都没有的人,完全不怕调查,却又为何突然这般怂,被一个“前儿媳”随意拿捏。按理说,发生那起举报事件后,双方应是“仇人”才对。 有人可能会继续“修饰”:这是别人的家务事,媒体没必要继续“盯”。可问题是,当公职人员的“家务事”涉及巨额财产、土地使用权、资产来源时,它就不仅仅是家务事了。 想到伏尔泰说过的一句话,“怀疑一切的人,才配理解一切。” 这次媒体追问的“715万建牛郎织女雕塑,调查2年无结果”的事情同样如此,无论如何也怪不到网民总盯着那条裂缝不放,毕竟就像网上评论说得那般:就这点东西,70万都花不掉。 钱如水中影,账似雾里灯。剩下来的钱去哪了呢? 而且纵使说破天,花了两年时间,什么回响声都没有,也说不过去吧,这又不是在造原子弹。难不成又是广大群众的错,两年了还没把这事情忘记? 可拖下去,拖到老百姓全都把事情忘记了,又真的是好事吗? 想那诸葛亮在南征孟获时,巧用天时地利,火烧藤甲兵,一战定胜负。再反观唐玄宗处理杨贵妃的问题,一拖再拖,最后酿成马嵬坡兵变,生灵涂炭。一个肯做事的人,能为了集体利益火烧敌营;一个只想保身的人,考虑这考虑那,甚至还要考虑到杨贵妃完了之后,自己的名声也要跟着她臭掉。 更讽刺的是有一些专门洗地的人,即水军,在说这雕塑将成为一种“地标”,所以700多万花得很值。 值吗?想象一下,他们花500万在楼下装了个凉亭,说用的是进口榫卯结构。谁质疑,谁就是不懂浪漫,不懂艺术。可没有任何人想得明白,一个漏雨的凉亭,跟艺术和浪漫,何来半毛钱的关系。 所以这就是我说得效率问题,想处理的事情,反应堪比闪电,分分钟就能处理好。在权力和无数的监控以及技术手段面前,任何人都无所遁形。但在不想处理的问题上,便是“低电量模式”突然到来,如入迷雾般进入到另一片鸦雀无声的诡异场景里了。 就像南宋时岳飞被诬陷以“莫须有”的罪名腰斩风波亭,秦桧一边说着依法办事,一边删掉了所有反对的奏章。人们疑问为何忠良横死,权臣安坐?老秦给众人留下一个后脑勺,你问就问呗,我不理即可。 我觉得想说的大概已经说清了,可怕的从来不是无人回应,而是选择性回应;不是没有调查组,而是有选择地调查;不是没有能力,而是缺了点可以公开说明的立场和态度。 于是,请不要怪我们总盯着裂缝不放,那不是我们吹毛求疵。而是害怕,怕灯一关,这裂缝便成了黑洞。