让国家给我5个亿,我就上交!”这句话,是福建泉州一位企业家在面对国家文物专家劝说时说出的。说完,他甩手离场,留下满屋专家面面相觑。桌上的那件东西,确实不凡——一张传说中清朝皇帝睡过的龙床。专家说它价值连城,是国宝级别。可他偏不交,还豪气地说自己花了2个亿收来的,赔钱是不可能的。

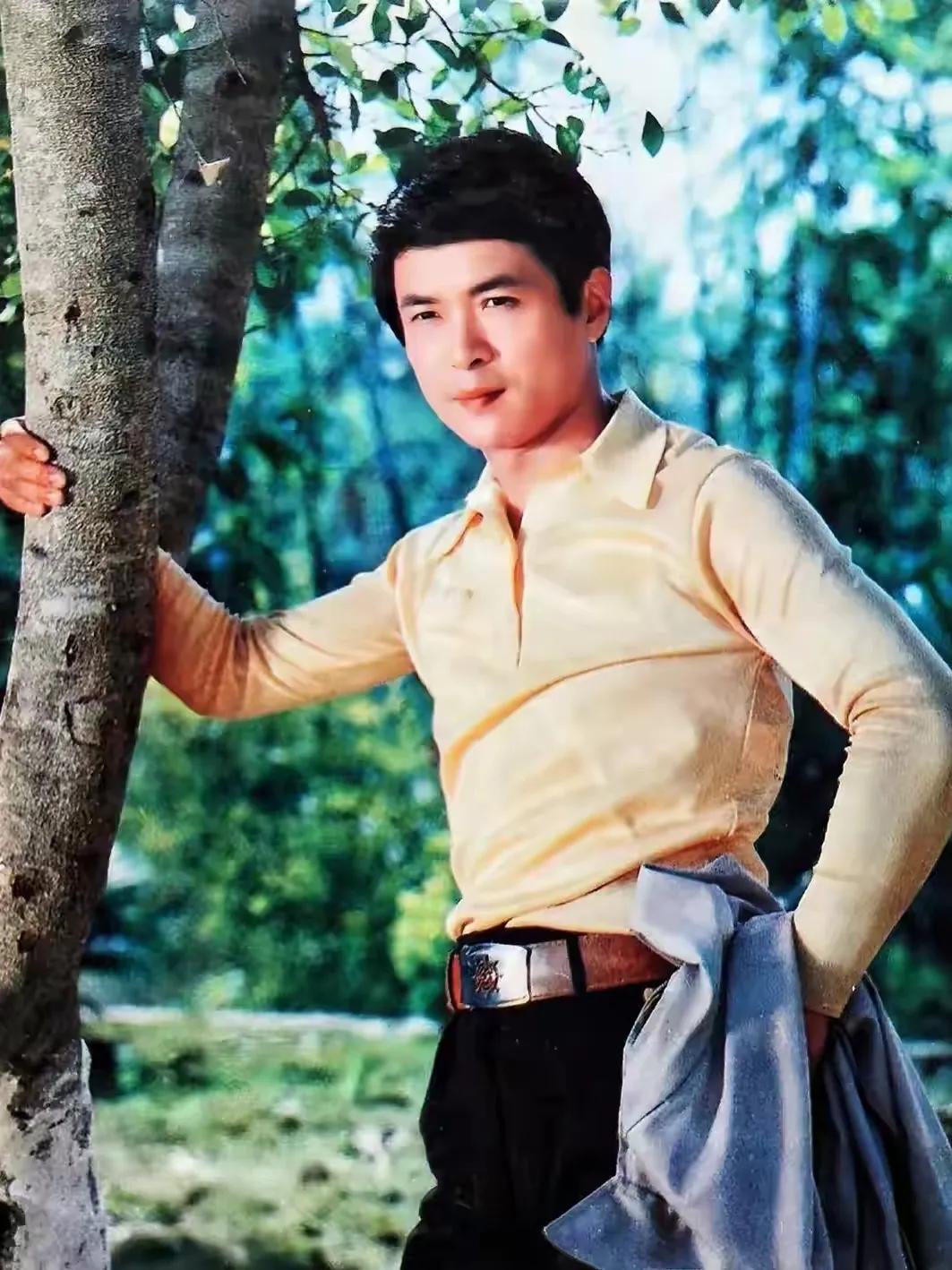

这张龙床可不是普通古董。材料选的是紫檀,床沿满雕龙纹,雕工极细,一眼看去就知道不是凡品。更离奇的是,这龙床被他说是当年从一个山东“王府后人”手里买来的,那人一口咬定它是清宫旧物,传了几代,实在养不起才出手。这位福建人不惜重金收下,搬运回福建,还特地建了仓库保存。温湿度恒定,保安二十四小时轮班,像看守金库那样守着。

那时没人相信他的话。一个私人藏家,能淘来皇帝用过的龙床?听着就像天方夜谭。但偏偏龙床一曝光,专家来了,越看越觉得惊。雕工复杂到夸张,用的是乾隆年间流行的“通体浮雕错金”工艺,一种专为皇室定制的手艺。每一块纹饰都有出处,连床脚的缠枝莲纹样也吻合清宫实物图录。

几个文物专家当场就傻眼了。按理说,这种东西早该留在故宫,怎么就流落到民间了?他们几次劝说这位福建老板,希望他把这件龙床无偿上交,国家可以帮他办捐赠证书,还能公开表彰。可老板根本不听。他说自己当初可是按“市场价格”买的,光前后折腾运输就烧了上百万。这玩意儿现在值几个亿,他要上交可以,但国家得给他个说法——至少5个亿,少一分不谈。

话一出,舆论炸了。有骂他贪财的,说他无德;也有支持他的,说国家也不能总靠“捐”。这背后,其实是一个更深层的问题:私人花钱买来的国宝,到底该不该无条件上交?谁来判断价值?谁又来买单?

这场风波里,他没有退让,媒体越炒他越高调,公开表示愿意展示龙床但拒绝无偿上交。他甚至搞了个“龙床鉴赏会”,邀请专家学者、地方领导、媒体记者来看。那张床摆在红毯中央,灯光打下去金光闪闪,几位地方藏家当场出价都被他拒了。

有人说他是在作秀,也有人说他其实早知道龙床非凡,才刻意“吵大”。可他的底气确实不小。除了这张床,他还拥有大量明清家具、古董陶瓷,是福建地方知名的民间收藏协会会长,自己还开着公司,有资金,有资源,也有名气。

但真正让人感到棘手的,是这张床的归属问题。如果真是清宫遗物,理论上不该流入民间。可它又不是盗墓来的,也不是非法走私,他是从市场正常交易得来。问题就卡在这里:文物法规尚未健全,界定标准模糊不清。

最终,事情僵在那儿。国家没有强行征收,他也没有上交。龙床依旧躺在泉州那家私人仓库中,成了一桩悬案。专家们无法对它定性为“非法所得”,也无法强制收回。民间舆论热了一阵,慢慢也淡了。

但这张床留下的问题依旧没解。私人收藏到底有没有“红线”?国家又该怎么处理这些“灰色文物”?一件龙床,撑开了法律、道德、市场三者的缠斗。而那个福建老板至今还在等——不是等国家“来查”,而是等一个“值得谈”的价格。他说过:“不是我不爱国,是我不想当傻子。”

在现实面前,这句话扎耳朵,却也真实。对于他来说,这不是文物,而是一场赌注。他赌自己看得准,也赌国家有一天肯掏这个价。

而我们能做的,或许不是喊口号,而是反思制度该怎么接住这样的“龙床困局”。不是单靠道德去说服,更不是一纸命令就能解决。这不是床的问题,是规则的空白。等到那一天,龙床或许才会真正找到归宿。