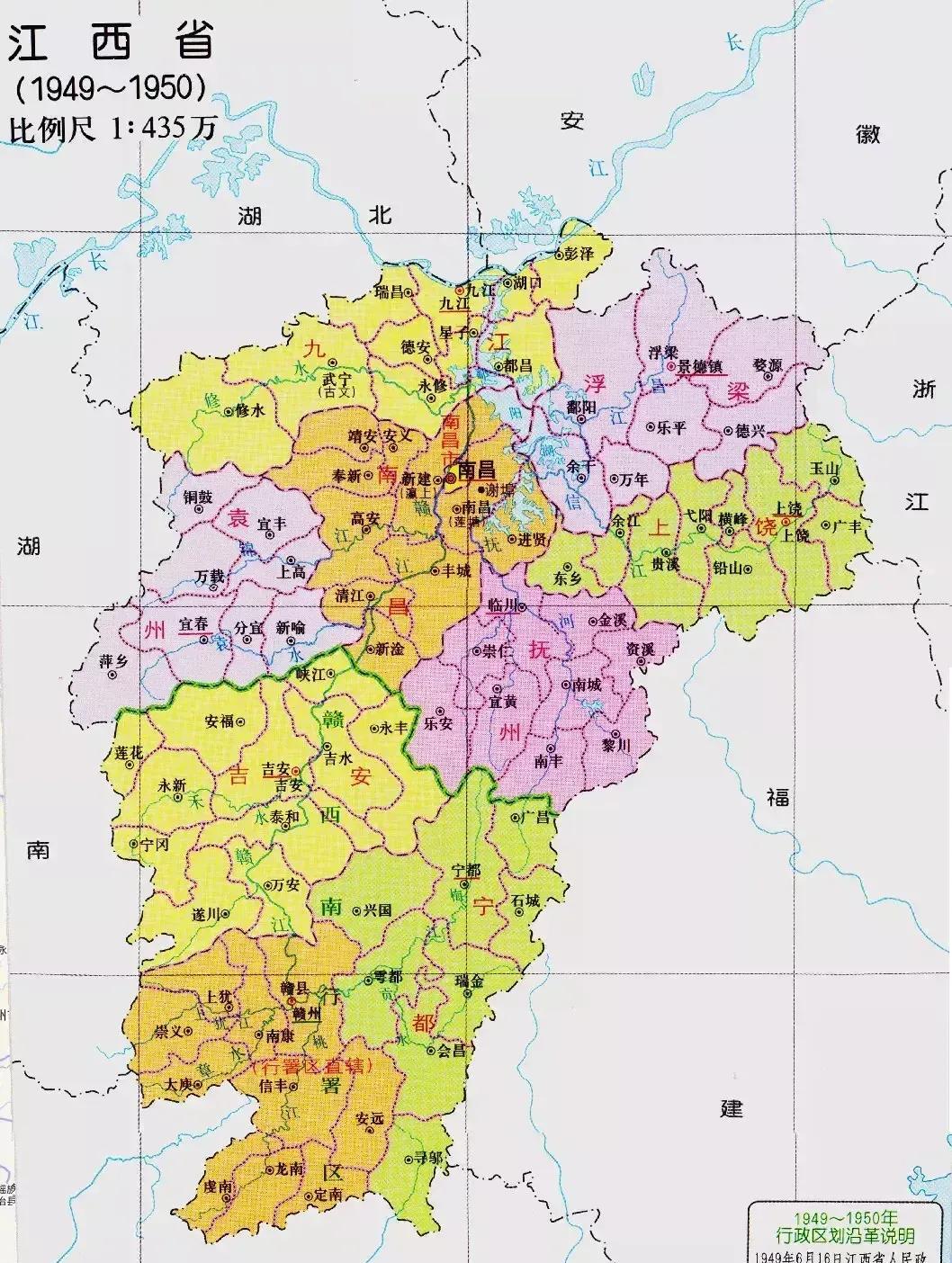

1970年,江西一农民和妻子看到博物馆一对金钗精美绝伦,正夸赞之时,农民悄悄说:“走,咱们回家我给你看床底下的宝贝!” 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1970年,江西南城县一对新婚不久的小夫妻,丈夫小陈带妻子到省城游玩。 为了节省开支,两人去了免费的江西省博物馆。 琳琅满目的文物中,一对金光灿灿的凤凰金簪深深吸引了妻子。 簪体纯金打造,凤凰昂首立于祥云之上,五条凤尾灵动翻卷,仿佛随时欲飞,精妙绝伦。 一旁的介绍写明,这是1958年出土的明朝益庄王朱厚烨王妃万氏的陪葬品,长22.5厘米,重150.5克。 小陈还细心地发现簪子上刻着“银作局”的标记,那是专为明朝皇家打造器物的宫廷机构。 妻子看得入迷,不禁轻声感叹:“要是我也能有一支该多好。” 小陈当时笑着应承下来。妻子只当是句玩笑话。 几天后,两人回到南城家中。 妻子仍念念不忘那对金簪的美。 当晚,小陈神秘地拉着妻子进屋,从旧床底下摸出一个小木盒递给她。 妻子疑惑地打开盒子,顿时惊呆了。 里面竟然躺着一支金簪,其凤凰造型、祥云底座、乃至那份珠光宝气,都与博物馆里看到的几乎一模一样! 她心跳加速,惊疑不定,再三追问丈夫东西来源。 小陈见瞒不过,便说出实情。 原来,在他们婚前,南城外的金华山附近,有村民盖房取土时意外挖开了一座古墓。 考古队随后进驻抢救,发现那是明朝益端王朱祐槟及其王妃彭氏的合葬墓。 益端王生活朴素,墓室简单,但其王妃彭氏棺内陪葬品较多,其中就包括一支制作极为精巧的金簪。 考古挖掘初期未完成,当晚雇佣部分村民看守。 谁料有人见财起意,趁夜色潜入,将棺内金银饰品洗劫一空。 慌乱逃跑途中,那支金簪意外掉落路旁草丛。 恰巧小陈深夜收工路过,在月光下瞥见金光,拾到了这支金簪。 后来虽然文物被盗事件闹大,有些物件被劝回,但考古队最初的文物清册本就不全,这件无记录的金簪遗失并未引起特别关注,小陈便一直将其珍藏在家。 妻子听完心情复杂。 丈夫的用心让她感动,但这件与博物馆文物如此相似的金簪,来历明摆着是珍贵文物,属于国家。 她态度坚决地对丈夫说:“这簪子是好,可它是从古墓出来的国宝,不该藏在咱家里。就算当初捡到时没想那么多,现在知道了,就得把它送回去。该受什么说法我都陪你,但不能亏了良心。” 小陈看着妻子坚定的眼神,深感羞愧,最终点头同意。 第二天,夫妻俩带着木盒来到县文物站。 他们原原本本讲述了金簪的来源——如何拾得,又如何得知其关联于明墓考古。 工作人员仔细审视金簪,对那纯金质地、玲珑工艺、特别是“银作局”印记进行了确认。 他面色严肃,但听完夫妻俩主动上交的经过,并未责备。 反而表扬了他们的觉悟,按规定给予精神肯定,并奖励了当时视为实用的三盒肥皂和两条毛巾。 上交后,夫妻俩感觉心里一块石头落了地,无比轻松。 这支金簪后被鉴定为明益端王朱祐槟王妃彭氏的遗物,送入博物馆妥善保存。 为何小陈所藏金簪与博物馆里益庄王王妃万氏的金簪会一模一样? 原来,益庄王朱厚烨与益端王朱祐槟是父子关系,万氏与彭氏便是婆媳。 明朝实行严格的藩王制度,藩王及其眷属的重要礼制用品。 如王妃在册封等大典上必须佩戴的金凤簪,均由皇家内务府机构“银作局”严格按照统一规制制作发放。 经专家考证,两支金簪均为银作局在同一时期(约明朝永乐二十二年,即1424年)统一制作,因此形制、工艺、规格高度一致。 这对婆媳的金簪穿越数百年,虽分藏于不同棺椁,却在博物馆里隔空相遇,共同见证着明代皇家精湛的工艺与森严的等级。 主要信源:(人民日报——《江西农民归还珍贵文物》)(新华网——《朱佑槟王妃金钗出土纪实》)