2012 年,杨振宁曾顶着骂名阻止建造 2000 亿的大型粒子对撞机,这也惹怒了中科院院士王贻芳,气的他不顾形象大声道:一定要建!不建中国落后 30 年!

那年日内瓦传来消息,欧洲核子研究中心用大型强子对撞机发现了希格斯玻色子,整个物理学界沸腾。

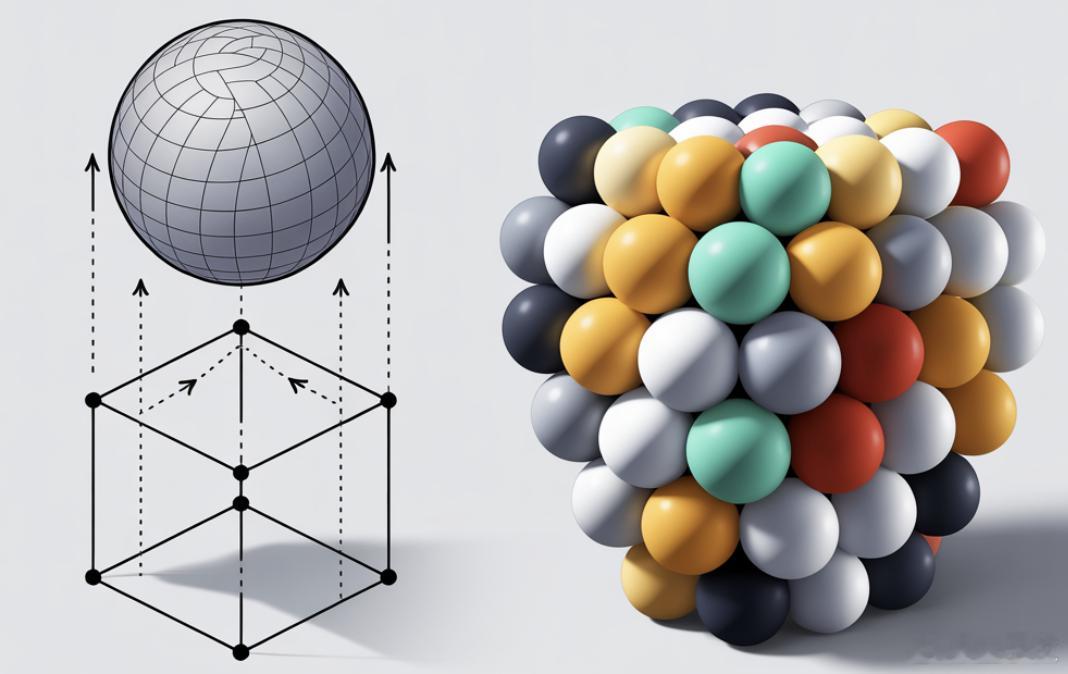

王贻芳在高能所的办公室里,对着环形对撞机图纸彻夜未眠,他算出中国若此时动工,有望在 2030 年前建成全球最大的环形正负电子对撞机,抢先锁定下一个物理突破。

2000 亿的预算单摆在桌上,相当于当年全国基础研究经费的三倍,他却在会上拍着桌子说:

“这不是花钱,是买门票 —— 进不了高能物理的核心赛场,永远只能当观众。”

杨振宁是在普林斯顿的书房里看到新闻的。90 岁的他戴着老花镜,在电脑上翻完王贻芳团队的可行性报告,提笔给国内友人写了封信:

“2000 亿可建 50 所世界一流大学,培养的人才比撞出来的粒子更实在。”

他经历过美国超导超级对撞机的夭折 ——1993 年美国国会砍掉这个耗资 110 亿美元的项目时,已经挖好了 17 公里的隧道,最终成了德州沙漠里的废坑。

他太清楚这种 “大科学装置” 的风险,尤其中国当时在超导磁铁、精密探测器等核心技术上还依赖进口,“连螺丝钉都得进口的话,建起来也是给别人做嫁衣”。

争论最激烈时,有人在学术论坛上骂杨振宁 “阻碍中国科技崛起”,甚至翻出他 1971 年回国时的言论大做文章。

他在一次公开演讲中回应:“我反对的不是对撞机,是不顾现实的冒进。”

他记得上世纪 50 年代,中国在极其困难的条件下搞出了两弹一星,但那是国家安全的刚需。

而高能物理的突破,更像是奢侈品,“得先让更多孩子能在明亮的实验室里做基础实验,再谈撞出宇宙的秘密”。

他举例说,当时中国每年培养的粒子物理博士不足 50 人,建对撞机需要的数千名技术专家,大半得靠国外引进,“这不是追赶,是被别人牵着鼻子走”。

王贻芳带着团队跑遍了全国的重离子加速器实验室,在兰州的戈壁滩上,他指着那台国产化率不到 30% 的设备对记者说:

“1988 年我们从德国引进技术时,别人也说我们做不成,现在不也能自主运行了?”

他算过一笔账:对撞机所需的超导电缆、低温制冷技术,能直接推动核磁共振仪、磁悬浮列车的升级,这些衍生技术的市场价值十年内就能覆盖成本。

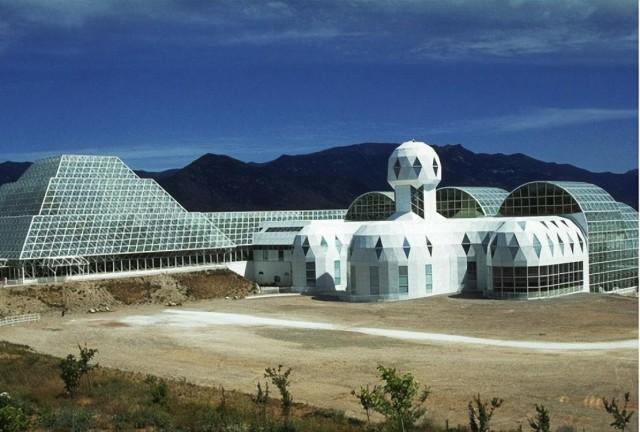

更重要的是,他在欧洲核子中心工作时见过 —— 那里的科学家来自 100 多个国家,中国参与度不到 1%,“没有自己的大装置,永远只能帮别人搭台子”。

2016 年,王贻芳在《自然》杂志发表文章,列出了更详细的分阶段计划:先花 360 亿建正负电子对撞机,验证技术后再投入 1600 亿建质子对撞机。

这个 “两步走” 方案稍微缓和了争议,但杨振宁依然坚持:“第一步的 360 亿,足够让全国的高校物理实验室都换上先进设备。”

他去看望中科大的学生,发现有些实验室的示波器还是上世纪 90 年代的型号,“年轻人连基本的实验技能都练不好,建再大的对撞机也没用”。

这场争论最终没有明确的赢家。2019 年,环形正负电子对撞机的预制研究被列入国家重大科技基础设施规划,但正式立项仍悬而未决。

王贻芳团队在河北廊坊建了个小型模型,用国产化超导磁铁实现了粒子加速,他在朋友圈发了张照片,配文:“一步一步来。”

而杨振宁在一次访谈中提到:“科学需要理想主义,但更需要现实主义。中国的科技崛起,该是无数个扎实的脚印,不是一两个宏伟的地标。”

如今再看,两种观点都有了新的注脚:欧洲核子中心因经费紧张,推迟了未来环形对撞机的计划。

而中国在量子计算、人工智能等领域的突飞猛进,证明不押注对撞机,也能找到科技突破的其他路径。

当年吵得面红耳赤的科学家们,或许都认同一个道理:真正的科技自信,既不是盲目跟风,也不是故步自封。

而是在看清现实的基础上,敢于为长远目标迈出扎实的步 —— 至于是先建对撞机,还是先夯实基础,不过是选择哪条路的问题。