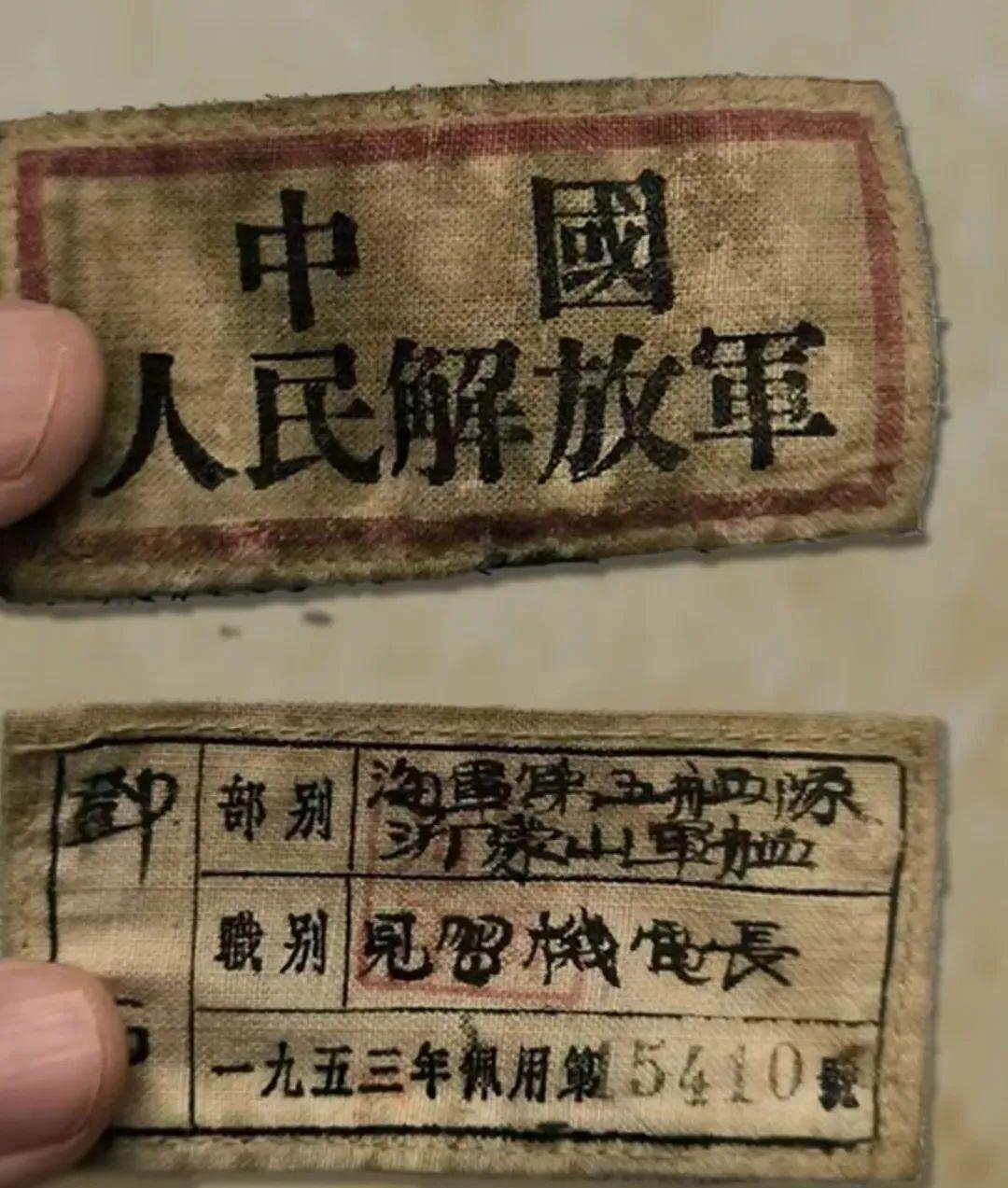

沂蒙山舰开放日,一老人没有预约到参观票,拿出了一枚泛黄的胸章,递给卫兵说:“能不能通融一下,我想回家看看?” 当天上海北外滩的码头特别热闹,来参观沂蒙山舰的人都挤在一起,门票早就被抢光了。 排队的人基本都刷手机等叫号,只有这个头发全白的老人悄悄地站在一边。 他安静极了,手里攥着一块明显很旧的布章,没有预登记,也不慌乱。 那胸章很有年份,边角都毛了,上面写着1953年海军沂蒙山舰的岗位信息。 这不是普通的纪念品,而是一个老兵的证明,证明他属于那艘老战舰。 执勤水兵看到胸章时,认真看了好一会儿,没怎么犹豫就把老人请进了码头的门。 这个老人叫邓石,今年九十一岁。 他前两天在电视上看到沂蒙山舰准备接待公众的消息,执意要来再看看自己的“家”。 他就是沂蒙山舰第一批水兵之一,年轻时在舰上做机械电工,那个年代条件真的苦。 弹药运送都靠拉舢板,设备坏了也只能就地用简单工具修,没什么配件可换。 那枚胸章陪了他几十年,如今成了唯一能证明他身份的“通行证”。 抢票这事家里人也试了,可人太多根本没排上。 他不甘心,在家翻出珍藏的胸章,还是决定亲自到现场碰碰运气。 对他来说,这枚胸章早不是一张普通的工作牌,而是他人生的缩影。 这些年,这胸章陪他经历了太多,有的时候舰上任务凶险,还有不少战友长眠在大海边上。 这回,胸章成了邓石和新沂蒙山舰之间的“钥匙”,也无声把两代水兵的精神接了起来。 虽然人老了,邓石骨子里的信念一直都在,岁月磨不掉。 新沂蒙山舰刚一登上去,他心里百感交集。 现在船上设备先进,空间开阔,可他每看到这些新东西,就不由想起当年的旧舰队。 当时虽然条件艰苦,大家心气都高,咬着牙顶着一点都不怕苦。 现在的年轻观众也许只记得书上的“一江山岛”,但邓石从没忘。 1955年初,浙江近海风浪大,那场仗他还记得清清楚楚。 清晨炮声一响,海岛顿时沸腾,空军海军轮番上阵,把敌人打得没脾气。 登陆艇冲上岸,大家都只认准目标往前冲,没人怕危险。 这一仗,是中国第一次三军协同大决战。 海军鱼雷艇埋伏多天,空军数次轰炸,敌军旗舰都没能撑住。 作战方案早在战前就定了,张爱萍把兵种调度到位,还专门安排了虚晃战术。 大家训练选的是不显眼的地方,佯攻演习骗得对手吃了一肚子哑巴亏。 那会儿邓石在沂蒙山舰上负责后勤和救护,时刻和危险打交道。 每次靠岸,他都能见到受伤战友被抬上甲板,不少人扛着伤痛坚持到最后。 这仗打下来,不光是抢回了一座岛,更是让大伙懂得了什么叫团队配合、什么叫经验积累。 每回说起那会儿的那些牺牲,邓石心里总堵得慌,在他眼里前线的兄弟才是最该被记住的人。 参观结束的时候,新舰上的水兵们站成一排,郑重地向邓石敬礼。 他虽然年纪大了,还是挺直腰板,一个标准军礼还了回去,现场气氛很真挚。 两天后,沂蒙山舰还派人专门去邓石家看看老人,特地送去了记录新舰发展的纪念相册。 照片里,满是新舰开拔大洋的样子,邓石翻看着也挺开心。 他说,强大海军一直是大家的梦想,现在终于实现了。 一块小小的老胸章,把前辈们的故事和今天拉到了一起。 那些经历了大风大浪的人,不止留下回忆,也把精神传下来了。 信源:91岁老兵拿着1953年“旧船票”登上新一代海军沂蒙山舰 海报新闻