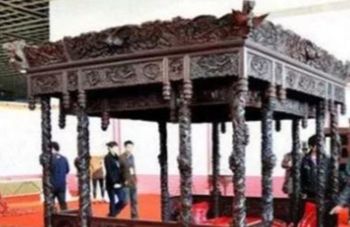

1950年,南京街头的一个地摊前,一个穿着朴素的中年人蹲了下来。他的目光定格在一个满是泥点、毫不起眼的陶瓷瓶上,指尖轻轻擦拭,一层陈土散去。瓶身线条一清,青花暗纹立刻跳了出来。就在那一刻,他眼神变了,心跳也快了。他开口问摊主:十根金条,卖不卖?这句话说得毫不犹豫,就像早就知道它值这个价。 这个人叫陈新民,是南京文物公司的一位老专家。当时,他不是路过,而是带着目的来淘货。早年他在文物圈子里打滚,见过不少好东西。可这种元青花级别的梅瓶,还是第一次出现在市井地摊上。他一眼就看出端倪,瓶身画的是“萧何月下追韩信”,画面层次分明,人物细节清楚,绝不是普通仿品。 他当场掏出十根金条,没还价,也没多话,利落成交。这种果断,吓住不少围观者。那时候还不流行收藏热,地摊文化就是靠眼光吃饭。他这一手,赌的不是钱,是一整个文物系统的判断力。 回到文物公司,他把瓶子洗净、晾干、逐段检查。从瓶口到瓶底,从青花颜色到胎体质地,再到图案布局,全都符合元末明初官窑特征。南京博物馆的几个老行家一看,也都惊了。这不是仿品,是元青花,而且还是人物故事类图案,极为稀少。 专家会上,瓶子被确认为国家一级文物。有人提出,它极可能是沐英墓出土文物。沐英是明太祖朱元璋的养子,身份显赫,陪葬自然规格不低。此前传闻观音山一带有古墓被盗,这瓶子的出现,可能正是那次盗墓的产物。 事情到这,不只是一次“地摊捡宝”的传奇了,而是牵出了文物流失背后的一连串黑幕。南京市公安局很快介入调查,展开对观音山周边文物市场的摸排。不久后,一起大规模盗墓案浮出水面。主犯康永海交代,他们曾挖开沐英墓,将随葬器物倒卖至民间,这个梅瓶正是其中之一。 警方在案发地还原盗洞结构,发现大量散落文物残片,也在康永海藏匿点查获其他瓷器、金饰、玉佩等物件。文物公司与博物馆专家合作,对出土物进行鉴定、分类、编号,逐一入库。这批文物数量惊人,其中最具代表性的,就是陈新民花十根金条买下的那只梅瓶。 瓶子被定为“镇馆之宝”,收藏于南京博物院。它高44.1厘米,口径5.5厘米,肩部丰满,瓶腹微鼓,釉面光亮,青花如墨。整个画面构图讲究,用笔流畅,人物神态传神。青花颜料为进口苏麻离青,发色稳定,色彩沉稳而有层次,具备元青花的典型技术风格。 学界对这件瓷器的来历展开追踪研究,最终确认这类青花梅瓶多为明初皇家定制,专供高官陪葬。“萧何月下追韩信”这种题材,非一般匠人可作,需官窑画师操刀才行。陈新民这次“十金买瓶”,不只捡了个宝,而是救了一件国之重器。 这个故事后来被许多文博工作者传为佳话。但陈新民从不夸口,他说自己不过是认得出行家货色,碰巧赶上。可谁都知道,这不只是“碰巧”。他的眼力、胆识和判断,在那一刻发挥得淋漓尽致。他看出真品,也扛起了保护文物的责任。 地摊淘宝从不是浪漫故事,更多是风险、真假、博弈与格局的角力。有人贪便宜落假货,有人豪赌一掷千金打水漂。而陈新民那一脚步、那一眼神、那一句“十根金条”,正好压中了所有关键点。 多年后,那个瓶子静静立在博物馆展柜中,无声地讲述着它的过去。观众只看到了它的精美,却不知道它差点流入黑市,被带出国门。它能留在这里,靠的是那天那个不引人注意的中年人,靠的是他坚定的判断和不动声色的手腕。 这就是文物的命运。它们沉睡在地下,漂泊于市井,等待被看见、被认出、被守护。有时,一个人一句话,就能让一段历史重见天日,也能阻止一场文化的消失。历史没有呼号,只有默默等待,那些真正懂它的人,最终会把它从泥里捡起,再度点亮。