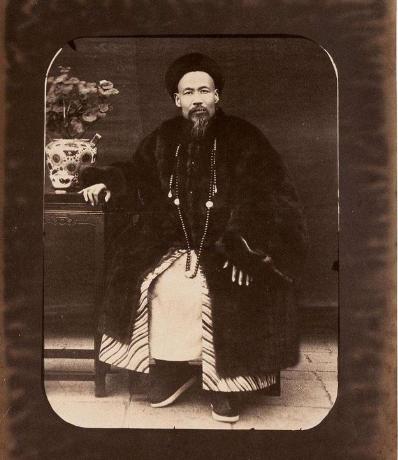

1885年,胡雪岩弥留之际,对九姨太说:“我死后会有一个戴铁帽的人来参加葬礼,到时你剪下我寿衣的一角给他,可保后世无忧。”正如胡雪岩所说,去世后,还真有一个戴铁帽子的人来了。 葬礼那天,乌云密布。送殡的队伍还没走完仪程,一位陌生人静静站到灵堂前。他个头不高,披着长袍,帽檐压得低低的,看不清脸。只看到那顶明显扎眼的铁帽子,在人群中冷冷发亮。没人知道他是谁,也没人敢问。九姨太看见了,默默从寿衣边缘剪下一角,放在他手里。那人点头,转身就走。场面没有惊动谁,却让在场亲信背脊发凉。 胡雪岩说得准。那人真的来了。他没留下姓名,更没多说一句话。可动作、节奏、气场,全不像是普通路人。更像是一个受过交代的人,一个专程而来的“旧人”。问题是,这个人背后是谁?他来,是为了警告?是为了保护?还是只是完成一个告别? 胡雪岩不是普通人。他出身低微,少年时期在杭州做学徒,后来跟着钱庄学账目,再搭上左宗棠的线,从一个跑腿的小厮,一步步爬成朝廷红人。捧着军需,管着盐政,织造、药材、银号,样样都沾。最风光时,胡庆余堂开遍大江南北,杭州的钱庄日进斗金。他的府邸铺满湘妃竹,迎来送往尽是达官贵人。 可是风光之后,总有翻车。生意做得大,就得有靠山。靠山一倒,一切就散。他的后台左宗棠走了,李鸿章不待见他。银号遭挤兑,钱庄破产,连带着药铺生意也起不来。更糟的是盛宣怀插手棉纱市场,外丝内压,一波冲击下来,胡雪岩在杭州的资产像被洗牌一样,全线崩盘。 人一旦失势,比得势时更狼狈。他在最后几年,把能典当的都当了,把能抵押的都抵了。府邸人去楼空,姨太太分批送回娘家。那时候,他还在撑,每天都跟账房抠利息,每周盯着胡庆余堂的进货单。没人说他懒,没人笑他怂,问题是,那些账,再精也补不上窟窿了。 传说中,“铁帽子”那一段,就发生在这个背景下。他知道自己时日无多,不想让后人再受连累。于是他设局。交代九姨太,只剪寿衣一角,不许再管。他要的,是一场误导,一场让债主和官场都知趣的“演技”。一个红顶商人临死也要做局,足够说明他活得有多清醒。 至于那人是谁,没人知道。坊间传说是衙门派的,也有人说是洋行特使。但更靠谱的解释,是他安排的“影子人”,某个昔日门生,专门走这一遭,制造震慑。那顶帽子不是为了遮脸,是为了吸睛。让人一眼看过去,就知道这不是普通宾客。让人心里起疑,然后转身不追。 当时杭州城谣言四起,有人说胡雪岩藏了金银在暗室里,也有人说他托付了胡庆余堂给外国商人,其实都无凭。真正可信的是,他死后没留下遗产,也没欠下明面上的大债。他想尽办法结清了大部分账,拆东墙补西墙,把昔日荣耀化成一纸文书和一抔黄土。 他的葬礼没声张,灵堂设得简单,宾客也不多。可街头巷尾全在议论。他活着时风头太盛,死了也引来无数目光。九姨太的动作被许多人看在眼里,却没人敢多嘴。那剪下的寿衣角,后来有人说,是当作信物交给了某位官员,也有人说,是埋在门柱底下。反正再没见过。 这个故事传了多年,真假难辨。可它背后反映的,是清末商人夹在官与民之间的尴尬角色。他们有钱,但没根;有势,但没兵。靠着官场吃饭,一旦风向转,就得全盘清空。 胡雪岩的死,不只是个人结局,更像是一个时代的谢幕。他代表的,是那种靠智慧、靠眼光、靠人脉做生意的中国商人。他知道时势,也懂人情。可他终究没躲开政治的裹挟,也没逃过经济的绞杀。 那顶铁帽子到底是什么信号?或许只是个象征,是胡雪岩用最后一点力量,撑起他家族的遮风布。再小,也是伞;再薄,也是面子。 九姨太剪下那角布,不是迷信,是传话。传给活人,也传给死人。传说里的铁帽子,不需要验证。因为真正重要的,不是有没有这个人,而是有没有那种智慧。临终前能放下荣华,能安排后事,这种老练,不是权术,是活法。 这才是胡雪岩最让人敬佩的地方。他不是商人,更不是权客。他是时代里的活棋,一子落错,全盘皆输,但就算输了,也要输得体面、清醒、不连累别人。 这才是真正的“红顶”,真正的“雪岩”。

用户76xxx89

没留下遗产,也没欠下大债,但曾经拥有。

浮云缝里看星星

文笔流畅,脉理精细。好文;洞明世事,悟彻人生。达人!

及时雨黄赞军

那人是盗墓贼。