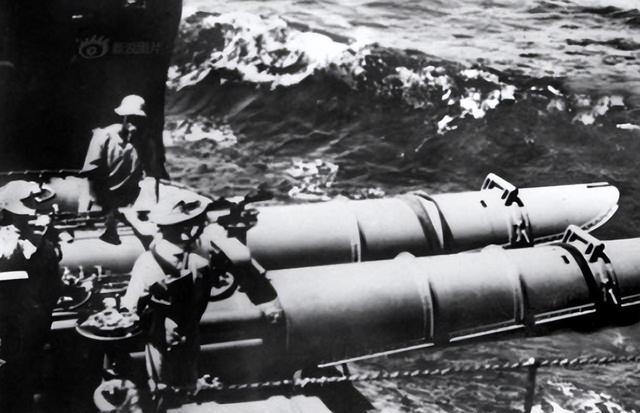

1944年,桂柳战场赏,日军战车步步逼近,团长让林竞远开炮打掉它,可他拒绝开炮,眼看着日军战车又前进了200多米,团长怒了:“再不开炮,我就毙了你!” 1944年,抗日战争到了最吃紧的时候,桂柳战场成了国军跟日军拼死较量的地方。那年,日军为了打通中国大陆的交通线,集结了大批部队和战车,直扑湖南、广西,桂柳会战成了关键一仗。林竞远,当时只是93军战车防御炮营的一个炮兵排长,却因为一个决定,成了这场战斗里让人议论纷纷的人物。 林竞远是个福建人,家里条件不好,但他脑子灵光,从小就爱琢磨事儿。初中毕业后,他考进了黄埔军校,选了炮兵专业。在学校里,他不是那种只会死读书的家伙,对火炮的操作和理论特别上心,成绩一直拔尖。毕业后,他被分到炮兵部队,专门对付敌人的装甲目标。演习的时候,他射击准,指挥稳,上头都觉得这小子靠得住。 到了1944年,林竞远被调到桂柳战场,负责带着两门火炮,配合93军10师29团守住黄沙河一线。那时候,日军的战车和步兵顺着公路猛冲,气势汹汹,国军的防线压力山大。他的任务很简单:挡住日军战车,别让它们冲破阵地。 战斗打响前,林竞远跟29团的指挥官一起看了地形。公路两边地势平坦,远处有几个土坡,能藏火炮。他觉得火炮得放前沿,直接瞄准敌人才够狠。可团长不这么想,觉得火炮太金贵,得放后头保安全。两人争了好一阵,林竞远硬是顶着压力说服了团长,把火炮摆到了阵地前面。 天黑下来,日军开始进攻。战车带着步兵慢慢靠近,离阵地还有九百多米的时候,团长急了,催着林竞远开炮。可他没动,盯着前方,像在算什么。日军又往前推了两百多米,团长急得火冒三丈,吼着要毙了他。林竞远还是没慌,直到敌军到六七百米的时候,他才下令开炮。第一发没完全打瘫一辆战车,他马上调整,第二发直接炸了它。接着又是两发,把另一辆战车也干掉了。日军一下子乱了阵脚,步兵被机枪压住,攻势被打断。 战斗停下来后,林竞远猜到日军可能会报复,赶紧带着人撤炮位。果然没多久,敌方炮火就砸了过来,原先的阵地被炸得稀巴烂。这仗打了一整天,日军从黄沙河退了回去,桂林的防线保住了。 林竞远为啥拖着不开炮?这事儿得好好说说。当时的情况,火炮数量有限,弹药也不多,射程和威力都有讲究。九百米开外,命中率不高,容易浪费弹药不说,还可能暴露位置,让日军有时间反击。他等到六七百米才动手,可能是算准了这距离能一击必杀,既省弹药,又打乱敌人的节奏。 当然,这只是推测。也有可能他觉得第一波战车后面还有大部队,急着开炮会把主力引出来,国军阵地反而顶不住。不管咋样,他的选择是拿命在赌,赌赢了是英雄,赌输了可能真被团长毙了。 林竞远的决定,直接让日军吃了亏,黄沙河防线多守了一阵。可这不只是个战斗故事。1944年的桂柳会战,国军整体是败多胜少,桂林、柳州最后还是丢了。林竞远这场小胜,放到大局里看,像是个亮光,但没扭转颓势。他的坚持,体现了一个基层军官在绝境里的判断力和胆量,可也让人想问:要是当时指挥层更有章法,这仗会不会打得更好? 再说个人层面,林竞远扛住了团长的威胁,没被吓倒。这说明他不是那种只听命令的兵,有自己的想法。这种人在战争里不多见,但也容易惹争议。有人觉得他牛,有人觉得他太冒险。 抗战赢了后,林竞远没留在部队,去重庆一所军校当了教官,把打仗的经验教给新人。解放后,他回了福州,考进厦门大学学化学,后来在福建省建筑科学院搞研究,还弄出了“减水剂”,帮国家建设出了不少力。晚年他常提起那段日子,说自己不后悔当初的选择。