1991年,一个地主坐了40年牢,出狱后第一件事,就是托人给王震写信:“您还记得45年前,359旅向俺家借的那1000担救命粮吗?”

凛冬时节,湖北应城监狱的大门缓缓开启,一位满头银发、身形佝偻的老人缓缓走出。四十年铁窗生涯,在他脸上刻下深深的皱纹,如同岁月的刀刻。 重见天日,刺眼的光芒让他泪流满面。 他做的第一件事,便是委托他人向北京的王震将军转达一句话:“王将军,您还记得45年前,359旅向我家借的千担粮食吗?” 这番话,要追溯到1945年的寒冬。那时,廖复初还是个二十多岁的青年,家在环潭镇经营着盐矿,是当地屈指可数的富裕人家。廖家与其他地主不同,他的父亲廖友湘和祖母毛老太太都是通情达理之人,抗战时期曾多次暗中支援新四军。

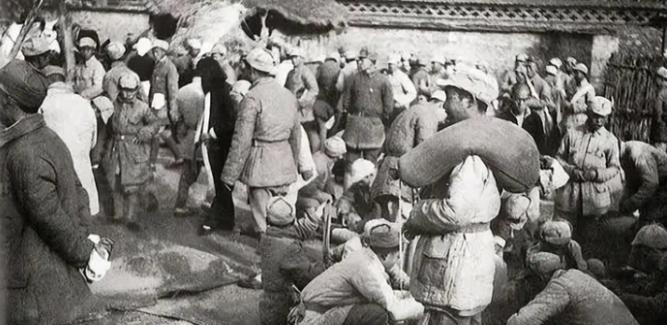

那年冬天,大雪封山,王震将军率领的359旅被国民党军队围困在深山,粮草断绝数日,士兵们饥寒交迫,伤员得不到医治,情况危急。 负责后勤的李实四处奔走,最终来到廖家求援。 恰巧廖家主人不在,只有年近百岁的毛老太太在家。 老太太听明来意后,毫不犹豫地吩咐管家打开粮仓。 李实想留下欠条,老太太却撕碎了它:“共产党为百姓舍生忘死,这点粮食算什么?只希望将来国泰民安,能记得廖家的善举。” 当晚,廖家就送去了千担大米和数十头猪羊,支援部队。 依靠这些粮食,359旅成功突围,这段往事也成为老兵们心中最温暖的记忆。

命运弄人。1951年,一场土改运动中,有人举报廖复初曾担任“膏盐矿自卫队队长”,这实际上只是个看守矿场的普通差事,却被歪曲为“反革命”罪名。 平反之路漫漫,他甚至失去了户籍,成为无家可归的“黑户”。 一次偶然的机会,他在旧报纸上读到一篇题为《我为359旅筹军粮》的文章,作者马希良正是当年参与借粮事件的359旅老文书。

廖复初迅速联系上马希良,马希良得知恩人后代的遭遇后,立即给王震写信求助。 王震将军在会议上看到信中“千担救命粮”几个字时,手都颤抖了。 这位82岁高龄的将军立即下令调查,最终查明当年定罪证据纯属捏造。1991年10月,廖复初终于获得彻底平反,并获得赔偿。 第二年春节,廖家门上贴上了新春联:“半世冤屈化甘霖,一生喜泪颂党恩。” 这饱含着四十年委屈和朴实感激之情。

回首往事,最令人唏嘘的是毛老太太当年的一句话:“不求回报,只盼子孙后代安好。” 她怎么也想不到,孙子会遭遇如此不公。 历史最终昭雪,马希良不忘战友情,王震将军不忘恩情,才成就了廖复初晚年的团圆。 这段经历告诉我们,无论何时,都要保持良心,一切都要有据可依。