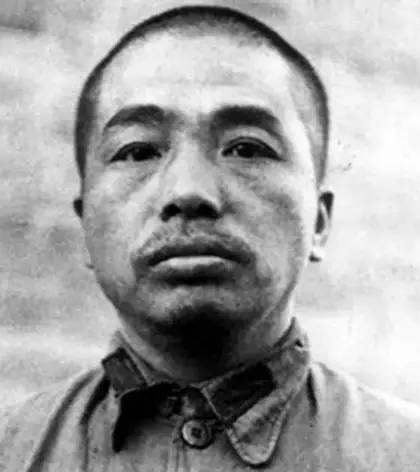

1985年10月22日,开国上将许世友在南京逝世,时任中央顾问委员会副主任的王震当日抵达南京主持治丧工作,王震在军区会议上强调:“许世友同志的丧葬安排是中央特批的个案。”[凝视] 这位传奇将军最终实现了守护母亲的承诺,1905年生于河南新县许家洼的许世友,在《许世友回忆录》中写道:“幼时离家学艺,母亲追送数里。”中央文献出版社《许世友传》证实,其母曾氏确实步行送别年幼的儿子。 1932年红四方面军转移期间,时任营长的许世友曾带侦察班潜回敌占区,《许世友回忆录》记载,他远远看见母亲在田地劳作,但因形势危险未能相认。这次短暂的望乡成为他心中的遗憾。 1952年许世友任山东军区司令员期间,经组织批准回乡探亲,《杨尚昆日记》1952年11月条目记载其请假三日。据警卫员李文忠工作笔记,许世友见到背柴归来的72岁母亲时,立即上前搀扶并背她回家。 这次探亲中,许世友为母亲烧了整整一夜的热水,据李文忠回忆,将军亲自给母亲洗脚,看到老人脚上的冻疮时默默流泪。当晚灶火一直没有熄灭,许世友守在母亲身边直到天明。 1957年许世友任国防部副部长期间,南京军区宣传部门拍摄了其探亲照片,照片中,七旬老母坐在堂屋纺线,上将儿子蹲在一旁递棉条。中央文献出版社《邓小平画传》收录了邓办工作场景,可见该照片置于办公区域。 据《王平回忆录》记载,许世友办公室常备准备寄给母亲的家乡芝麻糖,解放军出版社《许世友的故事》中,有其要求干部“战时英勇、居家尽孝”的会议记录。他经常对身边工作人员说,革命者也要懂得孝道。 1979年对越自卫反击战前夕,据秘书回忆,许世友曾交代如果自己牺牲,要把存款留给家人照顾母亲。这个细节体现了将军在生死关头仍惦记着母亲的安危。 许世友一生收藏了各种材质的梳子,许世友故居陈列目录显示藏有18把不同的梳子。据当地群众反映,将军曾说要用最好的梳子为母亲梳头,这个习惯保持了数十年。 关于著名的土葬批件,中央档案馆保存的文件显示,1985年许世友病重期间曾写申请:“自幼参加革命,报效生母不足,死后愿为母守坟。”报告经王震转呈中央。 《邓小平年谱》记录了这次特殊的审批过程,邓小平在许世友的土葬申请上批示:“照此办理,下不为例。”这八个字成为新中国成立后唯一的土葬特批案例。 10月26日安葬当天,工作人员按照豫南风俗进行安排,据新县民政志记载,墓穴中按当地传统放置了防潮物品。这个细节体现了组织对将军母子深情的理解和尊重。 如今在许世友将军故居,游客们总能看到那些梳子的陈列,讲解员会告诉大家,这些梳子见证了一个儿子对母亲几十年不变的牵挂。每一把梳子都承载着将军对母亲的思念。 将军墓前,群众自发摆放的二锅头和芝麻糖从未断过,这些朴素的供品,正如当年那个叫“友德”的孩子揣在怀里给母亲的温暖。据新县许家洼村民回忆,乡亲们都习惯叫他“友德娃”。 王震在追悼会上的话至今令人深思:许世友同志用特殊方式体现了共产党人的品格,他把一生献给了革命事业,最后选择陪伴母亲长眠。这种忠孝并举的品质,成为后人学习的典范。 这个从河南山村走出的将军,用自己的方式诠释了什么叫“忠孝两全”,根据《许世友军事文选》记载,他在1959年干部会议上曾表示:“革命者当忠孝两全。”这句话成为他人生的真实写照。 从少林寺的武僧到共和国上将,从战场上的铁血将军到母亲面前的孝顺儿子,许世友的人生轨迹展现了一个革命者的完整人格。他用行动证明,革命理想与传统孝道并不冲突。 许世友的故事告诉我们,真正的英雄不仅在战场上勇敢无畏,在亲情面前同样真挚动人。 这种情感的真实性,让这位开国将军的形象更加立体和可亲,也让他的传奇故事在人民心中永远闪亮。 信源: 许世友为给母守坟要求土葬 邓小平批示下不为例——中国新闻网、中央军委[1985]36号文件《关于许世友同志丧事安排的通知》、中共中央文献研究室《邓小平决策许世友土葬问题的经过》(《党的文献》2001年第3期)、河南省新县档案馆《许氏家谱》影印件