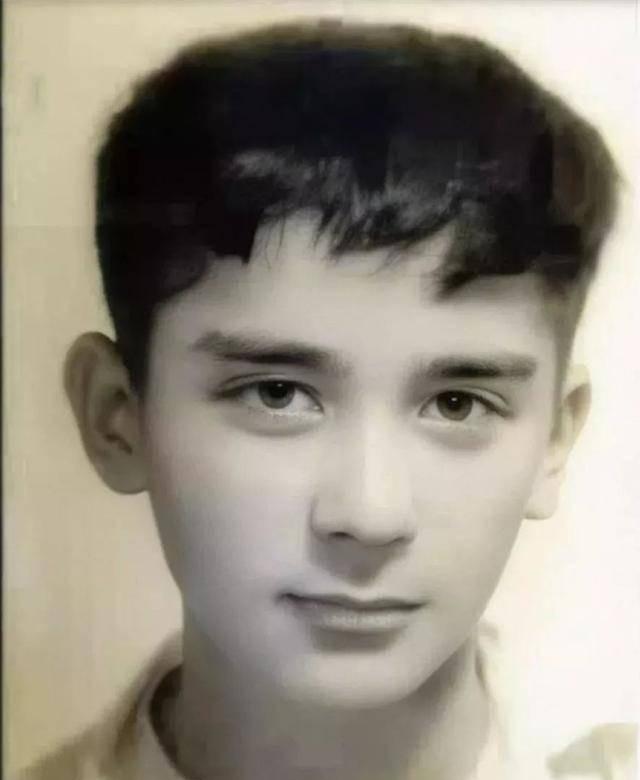

1955年,近乎满分的高考成绩,却被清华北大拒之门外,无奈下,王德民进入石油大学,6年后,成为石油工人,没想到短短一年,他竟让中国石油技术立于了国际前沿。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1955年夏天,王德民完成了他的高中学业,这一年,他参加了全国高考,数学100分,物理、化学接近满分,整张试卷几乎没有瑕疵,在那个高考录取率极低的年代,这样的成绩极为少见。 他的家庭条件不错,父亲是北京同仁医院的医生,母亲是外贸学院的英语教师,是一位来自瑞士的华侨。 他从小接受良好的教育,英语说得流利,基于他的成绩和家庭背景,他将清华大学和北京大学填为第一志愿和第二志愿,他希望进入顶尖高校深造,为国家建设出一份力。 通知书迟迟未到,最终收到的录取结果并不是他期望的清华或北大,而是第五志愿——北京石油学院,这所学校刚成立不久,名气不大,专业冷门,社会关注度低。 当时的中国石油依赖进口,行业基础薄弱,不少人对石油领域的发展前景感到迷茫,王德民虽然遗憾,但没有多说什么,默默收拾行李,前往这所年轻的学院开始大学生活。 他一进入石油学院,便对学习全身心投入,他不挑专业、不挑课程,每门课都认真听讲,笔记密密麻麻,实验课上反复操作每一台设备,直到完全掌握。 他不喜欢浪费时间,课余时间除了运动,就是泡在图书馆,他在短跑和篮球上也有特长,是学校短跑组主力,篮球队的重要一员,多次被评为模范学生。 五年大学时光,他基本拿到了每门课程的最高分,学习成绩始终在前列,他不在意学校的名气,也不去考虑将来是否能留校,而是一门心思打牢基础,把每一个知识点学扎实。 1960年毕业时,学校希望他留下当助教,家人也劝他留在北京工作,环境舒适、生活安稳,但他填表时主动申请去了东北的大庆油田。 这一年,国家刚刚发现松辽盆地存在大规模油田,亟需技术人员支援,他认为,这才是他学习石油专业的真正用武之地。 10月,他抵达大庆,住进牛棚改建的宿舍,屋顶漏雨,夜里寒风刺骨,屋里没有电,点着煤油灯看资料,他白天和工人一起安装设备、搬运工具,晚上查阅技术资料。 他发现油田使用的是“赫诺法”来计算油井压力,这是一种从国外引进的方法,但在实际应用中效果不佳,误差很大,导致开采效率低,他意识到中国油田需要更适用的技术,而不是照搬国外模式。 王德民开始钻研新的计算方法,苏联的技术资料大多是俄文,他没有俄语基础,就开始自学,从基础单词学起,一边翻译一边理解专业内容,他在宿舍搭了一张桌子,把草稿纸铺满,反复演算。 他昼夜不分,有时甚至通宵研究,吃饭简单,只为节省时间,他把春节发的白面揉成两个特大饺子吃完就继续工作。 他的脑子里装满了公式、变量和试验数据,一点空闲也没有,他每天在油田和桌前来回奔波,坚持了三个多月,终于推导出一套新的计算公式。 1961年初,这套公式首次在北一区应用,效果非常显著,相比原方法,误差降低了几倍,开采效率提升明显,油井的出油量上升,油田的整体产量也大幅提高。 这套方法被命名为“松辽法”,很快在整个油田推广,王德民当时只有24岁,就被破格提拔为工程师,成为大庆油田最年轻的技术骨干之一,他的研究成果为中国石油技术打下了自主基础。 三年后,“松辽法”被推广到全国其他油田使用,这一技术成果帮助中国石油从依赖进口逐步实现自给,1963年,国家宣布中国石油基本实现自给自足,这背后有无数石油工人的贡献,其中就包括王德民。 技术的突破让他在石油行业站稳脚跟,但他没有停下来,之后,他陆续在多层试油、限流压裂等方面取得突破,为提升开采效率和扩大储量继续做出贡献。 他带领团队研发出一套又一套技术,许多曾经难以开发的油层也被有效利用,1994年,王德民被选为中国工程院院士,成为石油工程领域的权威,他获得了多个国家级奖项,拥有数十项专利。 在2000年退休之后,他仍坚持科研工作,带博士生,讲课,继续钻研采收率提高技术,他提出的泡沫复合驱法、井下油水分离技术在油田广泛应用,大大提升了资源利用率。 一生勤勉务实,王德民从未因当年的拒信而抱怨过,他用几十年的努力告诉世人,选择并不决定命运,行动才会改变未来。 他没有进入理想中的学府,却以一位技术人员的身份,让中国石油技术站到了世界前列,他的名字,也被深深写进了中国石油工业的发展史中。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:百度百科——王德民