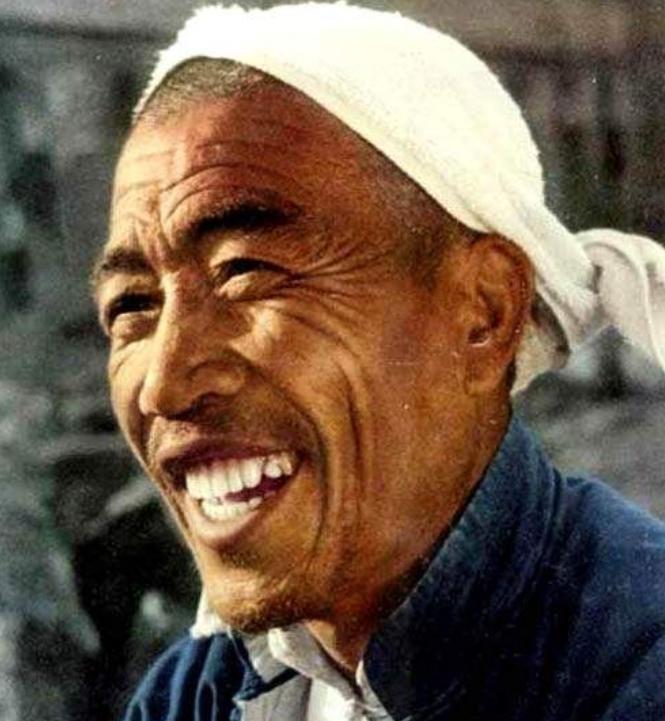

1975年,当上副总理的陈永贵住在钓鱼台国宾馆,但毛主席却让他搬出去,不要住在钓鱼台,这是为什么? 1975年5月,国务院副总理陈永贵向毛泽东递交了一份特殊的申请,这位从山西大寨村走出的农民干部请求搬离钓鱼台国宾馆,并提出“三三制”工作方式:三分之一时间在北京办公,三分之一时间全国调研,三分之一时间回大寨劳动。 据当时的会议记录,毛泽东在政治局会议上回应:“永贵同志的申请很好,同意他搬出钓鱼台。”这个决定改变了陈永贵后半生的工作模式,也成为那个时代干部作风的一个独特写照。 陈永贵1914年出生在山西昔阳县大寨村,家境贫寒,只读过几天私塾,1963年大寨遭遇特大洪灾,他带领村民重建家园,不仅恢复了生产,还向国家上交了175万斤粮食,这一事迹让毛泽东提出“农业学大寨”的号召。 1975年1月,在第四届全国人大会议上,陈永贵被任命为国务院副总理,主管农业工作,初到北京,他被安排住进京西宾馆,后来又搬到钓鱼台国宾馆三号楼。 但陈永贵很快发现自己难以适应这种生活,国务院机关事务管理局的档案显示,他多次提出要减少服务人员,拒绝特殊待遇,钓鱼台的环境虽然优雅,但对这位习惯了农村生活的副总理来说,却显得过于安静和封闭。 最让陈永贵不适应的是工作方式的改变,在大寨时,他习惯了和农民面对面交流,了解第一手情况,到了北京后,大部分时间都在处理文件,很少有机会深入基层实地调研。 据他的秘书回忆,陈永贵经常表达想要回到农村的愿望,他认为作为主管农业的副总理,如果脱离了农村实际,就无法制定出符合实际的政策,这种想法促使他提出了“三三制”工作模式。 陈永贵的申请得到批准后,他立即搬出了钓鱼台国宾馆,住进了交道口胡同的一个普通四合院,这个院子面积不大,但陈永贵却很满意,因为他可以在院子里种菜养鸡,找回一些农村生活的感觉。 搬家后,陈永贵严格按照“三三制”安排自己的时间。每月有十天左右在北京处理公务,参加会议,审阅文件,另外十天用于全国各地调研,了解农业生产情况和政策执行效果。 剩下的时间,陈永贵都会回到大寨村,和村民一起参加农业劳动,他坚持认为,只有亲自下田干活,才能真正理解农民的需要,才能制定出切实可行的农业政策。 在待遇问题上,陈永贵表现得异常严格,他拒绝转移户口到北京,全家人的户口都留在大寨村,靠挣工分维持生活,他的月收入只有136元,其中包括补贴在内。 在饮食方面,陈永贵同样坚持简朴,据当时的工作人员回忆,他的一日三餐都很简单,基本是粗茶淡饭。有老同事来访时,他也不准备特别的菜肴,坚持“平时吃什么就吃什么”的原则。 出行时,陈永贵尽量选择普通的交通工具,在北京市内办事,他经常乘坐公交车,外出调研时,也尽量减少随行人员,简化接待标准。 1978年后,随着政策的调整,“农业学大寨”的提法逐渐淡出,陈永贵的政治地位也发生了变化。1980年,他主动提出辞去副总理职务,重新回到普通干部的位置。 卸任后,陈永贵搬到了木樨地的部长楼,但他的生活方式依然简朴,邻居们经常看到他乘坐公交车出行,买菜做饭都亲自动手,完全没有高级干部的架子。 1986年3月26日,陈永贵因病在北京逝世,享年72岁,按照他的遗愿,骨灰被送回大寨村安葬,村民们说,陈永贵到生命最后一刻,都没有忘记自己是大寨村的农民。 陈永贵的“三三制”工作法在当时引起了很大反响,这种将办公、调研、劳动相结合的方式,被认为是保持干部与群众联系的有效途径,虽然后来政策环境发生了变化,但这种工作理念至今仍有借鉴意义。 从农民到副总理,再从副总理回到普通干部,陈永贵的人生轨迹反映了那个时代的特色,他始终坚持自己的农民本色,无论职务如何变化,都没有改变朴实的生活作风。 陈永贵的故事告诉我们,无论身处什么位置,都不应该忘记自己的根本,他用自己的行动诠释了什么叫做“不忘初心”,什么叫做“保持本色”。 “三三制”工作法虽然是特定历史时期的产物,但其中蕴含的深入实际、联系群众的理念,对今天的干部作风建设仍有启发意义,真正的好干部,应该始终与人民群众保持密切联系。 回顾陈永贵的一生,我们看到的是一个普通农民的不平凡经历,他用自己的方式践行着为人民服务的宗旨,即使在最高的位置上,也没有忘记自己是从哪里来的。