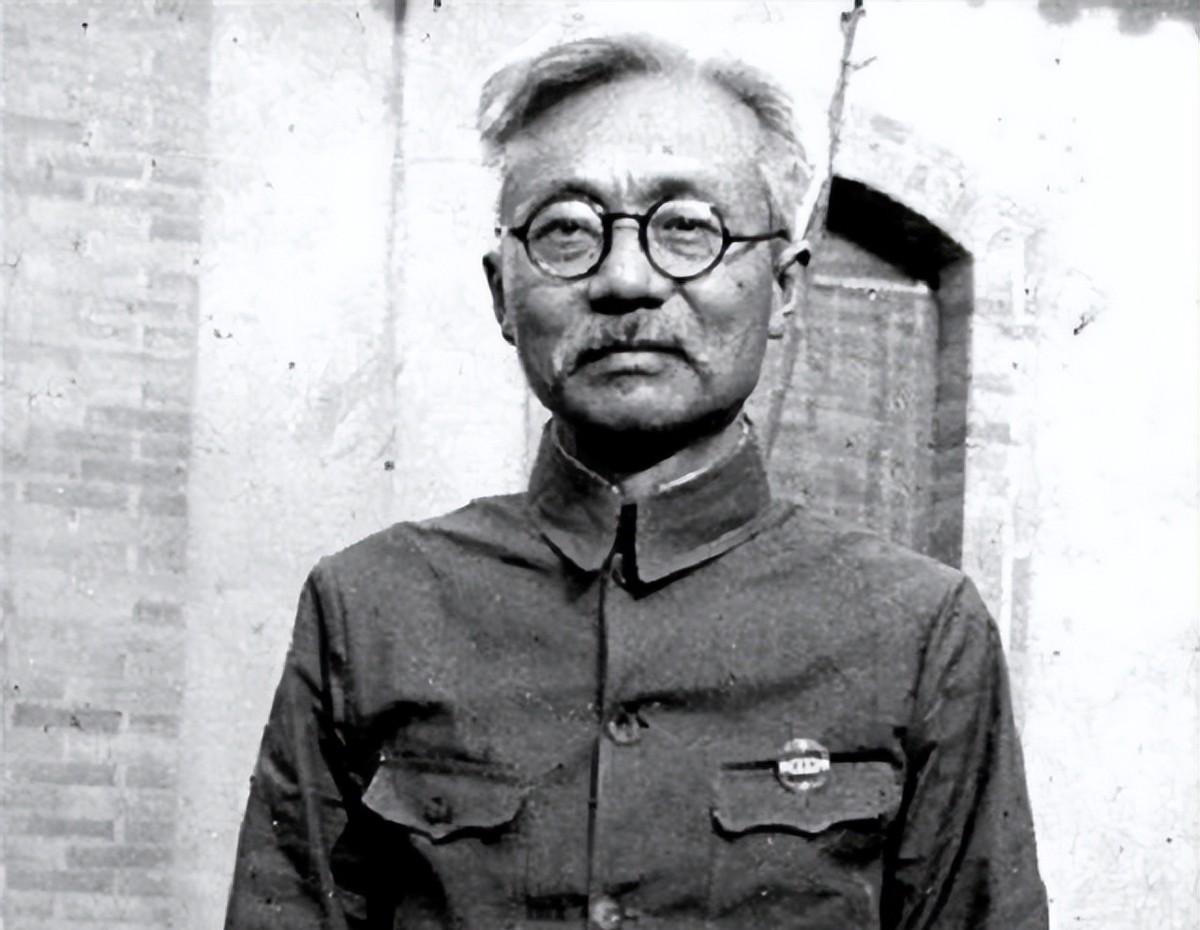

91年,革命后代和干休所老人聊天,意外得知对方竟是“军火大盗” “老奶奶,您当年真在前线待过?”——1991年初冬的一个下午,沈阳东陵路干休所的小花园里,一位探亲的青年悄声向旁边的白发老人发问。老人抬眼,轻轻“嗯”了一声,拄着拐杖转身回屋。几个字,却像石子落水,激起了几代军人子弟的好奇。再过一周,大家才知道,这位平日门窗紧闭的九旬老太太,正是三十年代名震敌后的“高果”——高崇德。 那年沈阳的风格外硬,省委干休所 8 号楼的窗户常年半掩,楼道里却时不时传来沉闷的咳嗽声。护理员私下议论:老人的病是旧枪伤,冬天尤重。可是谁也没想到,她的“旧伤”与一场横跨中原和华北的大规模偷运军火行动紧密相连。 把时间拨回到 1904 年。黑山胡家镇的春天尚未化冻,八岁的高崇德抱着柴禾跑进院门,远处土坯墙上还贴着父亲遗像。家中清苦,她却偏爱翻母亲藏的《列女传》《说岳全传》。村人道她“犟得像后梁的刀”,她自己却认定那叫“骨头硬”。成年后,她在奉天省城替一家旅馆跑堂,空隙就去靶场看兵练枪——这在当年算离经叛道,可她乐此不疲。 1929 年底,她在一次军械演示会上结识吕正操——那位后来名满天下的东北军少壮派将领。两人同是直肠子,婚事办得极简单:一桌面条,一杆步枪当贺礼。有人打趣:“人家女儿要凤冠霞帔,你就挑冷冰冰的枪?”她回一句:“当下世道,枪靠得住。” “九一八”炮声震破奉天夜空,吕部南撤。高崇德没跟随部队,而是留在后方,以“团部后勤主任”名义进出仓库。那时她手里握着一张更隐秘的“通行证”——林伯渠口授的暗号与路线图。“你的枪法够用,但更需要的是脑子。让枪响在正面,让弹药流向我军。”林伯渠叮嘱时神色严肃,她记了一辈子。 她的第一票“货”很小:二十支汉阳造、三千发子弹。装在马车的干草里,从新乡到涉县,八天七夜。押车的卫兵被她用两坛高粱酒灌倒,一觉醒来只记得“夫人要练靶”。成功之后,她索性把手伸向更大的仓库。国民党新乡军火库当时号称“华北第一”,守库官骄傲地说“丢一发算我脑袋”。结果,半年内悄悄少掉的子弹足够装备一个加强营。 有意思的是,日伪情报机关先怀疑八路军有地下炮厂,旋即又怀疑苏联空投。直到 1938 年夏,重庆报纸突然出现“民国以来最大军械失窃案”字样,蒋系高层气得拍案:东北军谁在吃里扒外?调查雷声大、雨点小,没人想到“贼”就是吕正操的夫人。 偷运军火的日子并非一路畅通。1939 年春,河北灵寿,她护送弹药途中被国民党预备三师堵截。对方亮证件、要搜车,她假装镇定:“陈长官叫我拉给晋东守备部,半点耽误你负责?”对方没敢动手。夜里,她却被悄悄包围,一场激战后负伤脱身,子弹从右肩穿出,至死都让她抬臂作痛。 延安时期她一边疗伤一边写报告,书记员统计,仅 1937—40 三年,她经手的枪弹超出 80 吨、山炮弹 400 余发,另有电台 5 部、战马上百匹。朱德拿到数据,摘下帽子抹汗:“老高,你这是把对手的牙都拔了。” 1945 年抗战胜利,她随东北局返沈阳,伤口复发住进医大。组织考虑到安全,给她安排了干休所职务和新身份,自此,辽宁省委档案里多了一位“内勤干部”。她几乎不与外界联络,逢组织关怀,只回一句:“我没事,让年轻人上。” 时间走到 1991 年。干休所来了批参观的军属后代,其中一位正是当年在延安给她抬过担架的卫生员之子。闲聊间,他提起父亲的回忆录:“里面写到一位化名‘高果’的女同志,专偷国民党枪炮,真像电影。”老太太听罢先是一怔,随即低头笑了,“你说那是我,没人信。”孩子追问细节,她摇摇手:“记不得了,都是分内事。”可那夜之后,院里不少老人终于对号入座:原来这位脾气古怪的邻居,就是让日伪和军统同时悬赏的“军火大盗”。 1995 年夏,她的伤情急转,住进 203 医院。临行前,她只留下一句给侄女:“枪油味儿我闻够了,这辈子值。”年底,她走得极安静,遗物里只有一本发黄的小册子,上面钢笔字已模糊,唯有封面“留守处工作条例”五字依稀可辨。 许多年后,有研究者统计,高崇德凭一己之力,为八路军和新四军补充的枪弹足以武装数千人。她却在建国后把功劳锁进抽屉,连子侄都不知详情。如今,当我们翻看那段发黑的档案,依然能读到当年仓库守备在报告末尾的诘问:“弹药究竟去了哪?”答案其实很简单——在抗日前线,化作了逼退敌寇的火舌,也化作了一位东北女子一生的底色。