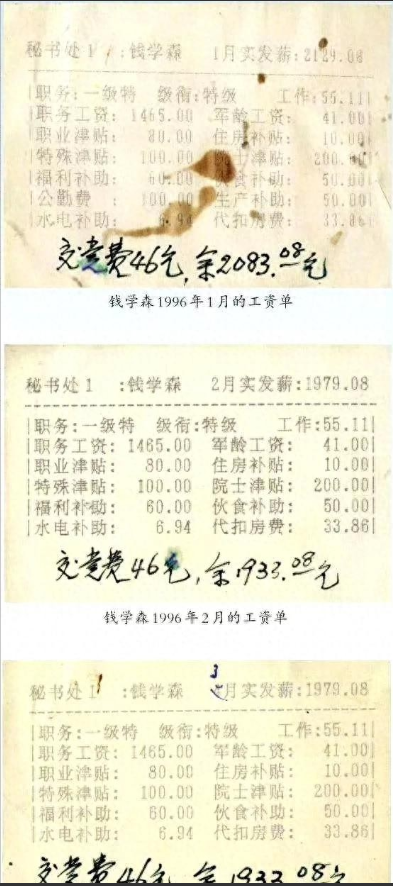

这是钱学森在1996年2月份的工资单,实发1933.08元,交党费46元。当时钱老的军龄是41年,中科院院士,还有200元院士补贴。

1996年2月,钱学森的工资单显示实发1933.08元,交党费46元,另有200元院士补贴。这位拥有41年军龄的中科院院士,曾在美国年薪5万美元,为何甘愿领取如此微薄的薪水?是什么驱使他放弃优渥生活,回到条件艰苦的祖国?他的选择背后,究竟隐藏着怎样的信念与担当?让我们一同探寻这位科学巨匠的非凡人生。

钱学森,1911年出生于上海,是中国近代科学的传奇人物。1935年,他赴美留学,师从冯·卡门,成为空气动力学领域的佼佼者。1947年,年仅36岁的他已是麻省理工学院正教授,年薪高达5万美元。当时美国经济繁荣,这笔收入足以保障他过上富足生活。然而,1950年,当他决定回国时,却遭遇美国政府的百般阻挠,甚至被软禁五年。1955年,他终于回到祖国,开启了为新中国科技事业奋斗的征程。 回国时,中国正处于百废待兴之际,科技基础薄弱,物资匮乏。与美国的高薪与舒适相比,国内条件无疑艰苦。钱学森却未曾动摇。他深知,个人的成就只有与国家命运相连,才有真正意义。这种信念,贯穿他此后的人生。 微薄工资单背后的奉献 1996年2月,钱学森的工资单真实记录了他的收入:实发1933.08元,交党费46元。作为中科院院士,他享有200元补贴,军龄41年的资历也为他带来一定待遇。但这与他在美国的收入相比,差距悬殊。当时,中国人均月收入不过数百元,他的工资虽高于平均水平,却远不足以体现他在科技领域的巨大贡献。 这份工资单不仅是一串数字,更是他淡泊名利、无私奉献的写照。他回国后,从未追求物质享受,而是全身心投入科研与教育。他的家境普通,生活简朴,甚至连家具都极为简单。相比之下,他在美国的同事们享受着高薪与优越条件,但他却选择了另一种人生。 开创中国航天事业的基石

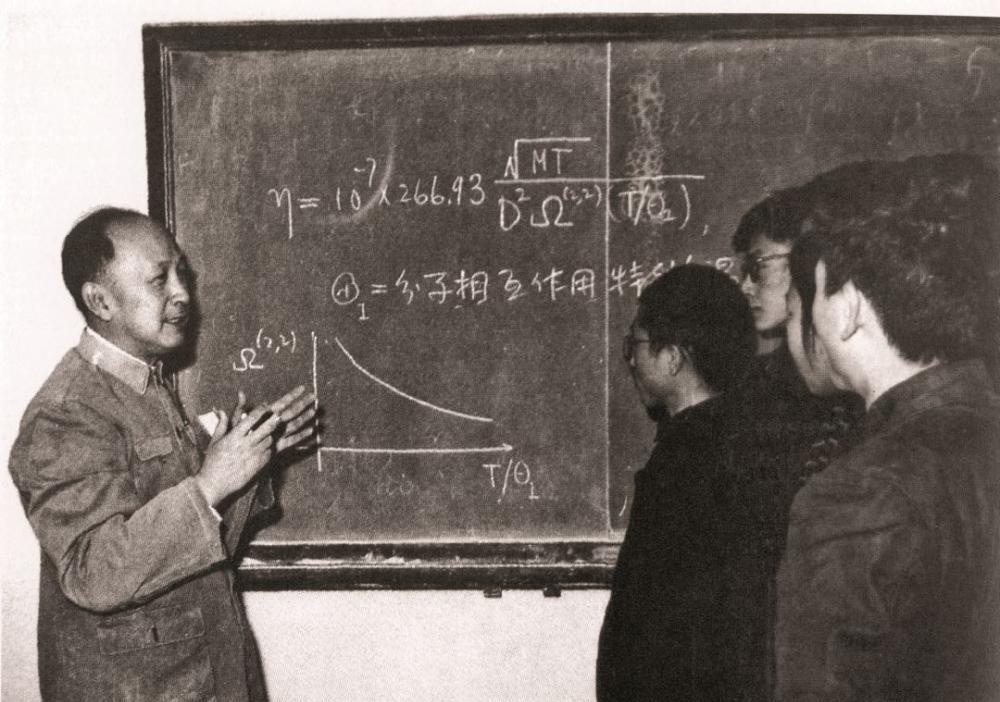

钱学森回国后,立即投身国防科技建设。1956年,他推动成立国防部第五研究院,着手研发导弹技术。当时,中国缺乏相关设备与人才,他亲自设计实验方案,组织团队攻克难关。1960年,“东风-1”导弹成功试射,标志着中国国防迈出关键一步。1964年,“东风-2”导弹成功搭载原子弹爆炸,中国成为世界第五个拥有核导弹能力的国家。1970年,“东方红一号”卫星发射成功,中国跻身航天大国行列。 这些成就离不开钱学森的远见与努力。他不仅是一位科学家,更是一位战略家。他提出的系统工程思想,为复杂工程提供了理论支撑。他的工作直接推动了中国从科技落后走向自主创新的历史进程。

钱学森不仅在科研上建树颇丰,在教育领域也贡献卓越。1958年,他参与创建中国科学技术大学,担任近代力学系主任。他主张培养学生的独立思考能力,课程设计注重理论与实践结合。他的学生中,不乏后来成为中国科技中坚力量的人物,如力学家郭永怀、航天专家屠守锷等。 他还推动控制论与系统科学在中国的传播,影响了多个学科的发展。晚年,他关注科学与人文的融合,提出研究中医和气功的建议,展现了对知识探索的无限热情。他的教育理念和实践,为中国科技人才储备奠定了坚实基础。

钱学森的选择,源于他对祖国的深厚感情。20世纪初,中国积贫积弱,他在美国目睹了祖国的苦难,决心以科学报国。他曾说:“我姓钱,但我不爱钱。”这句话虽简短,却道出了他的人生哲学。他将个人前途与国家需要紧密相连,放弃了物质上的富足,换来了精神上的充实。 这种爱国情怀并非空洞口号,而是体现在他数十年的默默耕耘中。无论是科研的艰辛,还是生活的清贫,他都无怨无悔。他的工资单虽微薄,却承载着对国家复兴的坚定信念。

钱学森去世后,他的故事依然在流传。他的工资单被后人传阅,成为爱国教育的生动教材。他的事迹被写入教科书,激励着年轻人投身科学事业。他的精神力量,跨越时空,依然感染着每一个关注国家命运的人。