当年美国不想要钱学森回国,为什么不直接暗杀他?真的是不敢吗?你以为钱学森只是个科学家,其实他在美国的地位高的可怕,这背后究竟隐藏着什么...... 二十世纪中叶,当一个超级大国动用国家力量,试图阻止一个人返回他的祖国时,这早已不是个人命运的波折,而是一场摆在桌面上的国际战略博弈。

主角钱学森,最终踏上了归途,美国却只能眼睁睁看着这位顶级科学家回到对立阵营,这背后,藏着怎样的盘算与无奈? 要看懂这场博弈,得先明白钱学森在美国的分量究竟有多重,他不是一名普通的学者,而是深度嵌入美国军事与科技体系的核心人物。

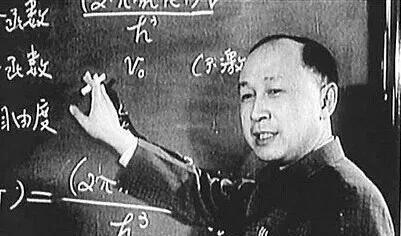

作为“航空之父”冯·卡门最得意的学生,钱学森的起点就站在巨人的肩膀上,而他的老师冯·卡门,正是美国空军科学顾问团的缔造者,是五角大楼的“大脑”之一。 他甚至被授予了美国陆军上校的临时军衔,直接参与美军项目,二战后,他还以关键成员的身份,前往德国审问纳粹科学家,接收火箭技术的核心资料。

后来,他主持的喷气推进实验室,如今正是美国特别重视的航空航天局的前身。

在那个对亚裔充满偏见的四十年代,一个中国人能手握如此权限,几乎是不可思议的。

这说明,他早已不是一个单纯的科学家,而是美国军事科技体系里一根举足轻重的支柱。 那么,一个直接的问题是:既然他如此重要,为什么美国不采取极端手段,这样子更能阻止他回国。 答案很简单:动不起,对钱学森这样的人物动手,无异于在美国科学界内部引爆一颗炸弹。

他不仅是学术界的领袖,更与军方、政界有着千丝万缕的联系,暗杀他,首先就会激起整个科学界的愤怒和不信任。

冷战序幕刚刚拉开,美国正需要团结所有科学家来对抗苏联,如果此时对一位功勋卓著的科学家下杀手,只会让其他顶尖人才心寒,怀疑自己会不会是下一个。

这种自毁长城的做法,无异于亲手点燃后院的大火,更何况,钱学森的学生和同事遍布美国科研高层,动他,等于是在抽自己的耳光。

任何一个理智的政府,都不会冒着引发内乱的风险,去做这种蠢事。 不敢下死手,不代表就此放手,美国选择了一种更“体面”的策略:软禁。

1950年,当时的钱学森想要回到祖国,然而这时的美国政府找到了借口,以莫须有罪名,将钱学森软禁了长达五年。 这五年里,他的研究工作被叫停,行动自由受限,整个人被巨大的阴影笼罩,谁知,钱学森展现了惊人的意志力,始终没有屈服。 直到1955年才被打破,在中美会议中,中国用释放几名美军飞行员战俘作为筹码,换取了钱学森的回国许可。

这笔交易对美国而言,是一次无奈的战略妥协,即使如此,他们也未曾放弃最后的努力。

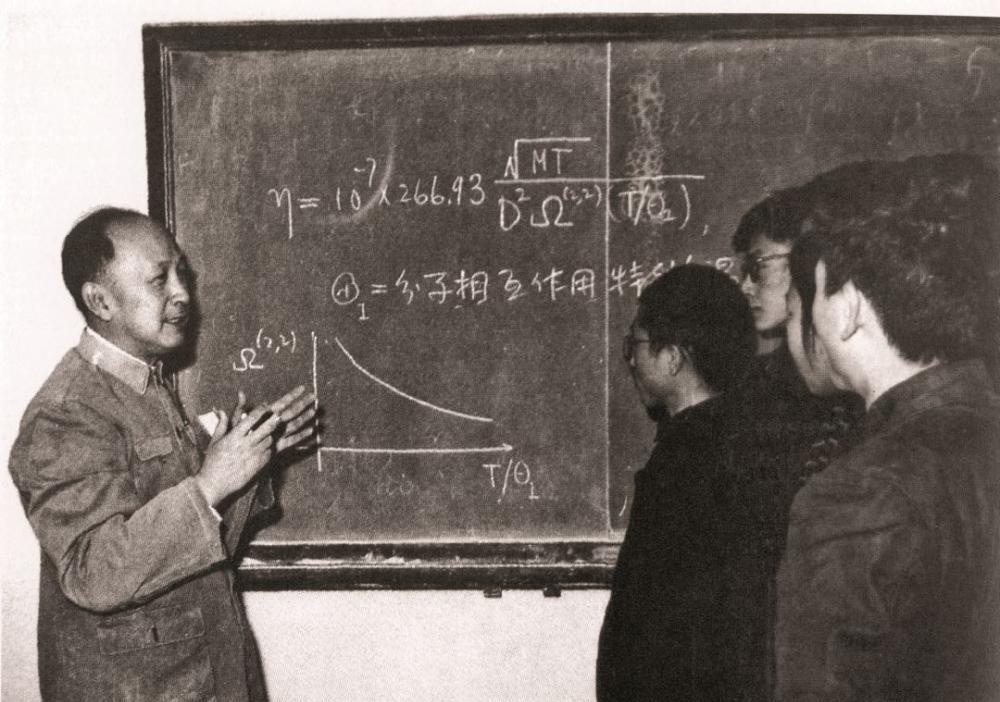

从钱学森踏上归途开始,各种暗中的小动作就没停过,甚至在香港试图制造事端,企图阻止他平安抵达终点。 钱学森的归来,彻底改变了中国科技发展的轨迹,他带回的不仅是导弹与航天的尖端知识,更重要的是一套前所未有的“系统工程”思想。

这种从顶层设计到流程管理、将庞大复杂的国防工程拆解得井井有条的组织方法,让中国科研告别了散兵游勇的状态,实现了体系化的飞跃,“两弹一星”的成功便由此奠定。 回头看,美国最终放走钱学森,可以说是一次战略上的重大失误,他们既不敢强硬清除,又无法无限期软禁,最终只能将这位能“抵得上五个师”的科技巨擘拱手相让。 然而,钱学森的幸运,恰恰反衬出更多人的不幸,他的成功归来,得益于其无可替代的地位和巨大的影响力。

可是在那个年代,还有多少同样怀抱报国之心的留美科学家,因为没有他那样的“分量”,或被阻挠,或被审查,最终一生都未能回到故土。

他们的故事,同样是那段历史中无法抹去的沉重一笔,这段往事也提醒着我们,在今天愈演愈烈的人才博弈中,一个国家真正的底气,不仅在于能吸引人才,更在于能保护他们。