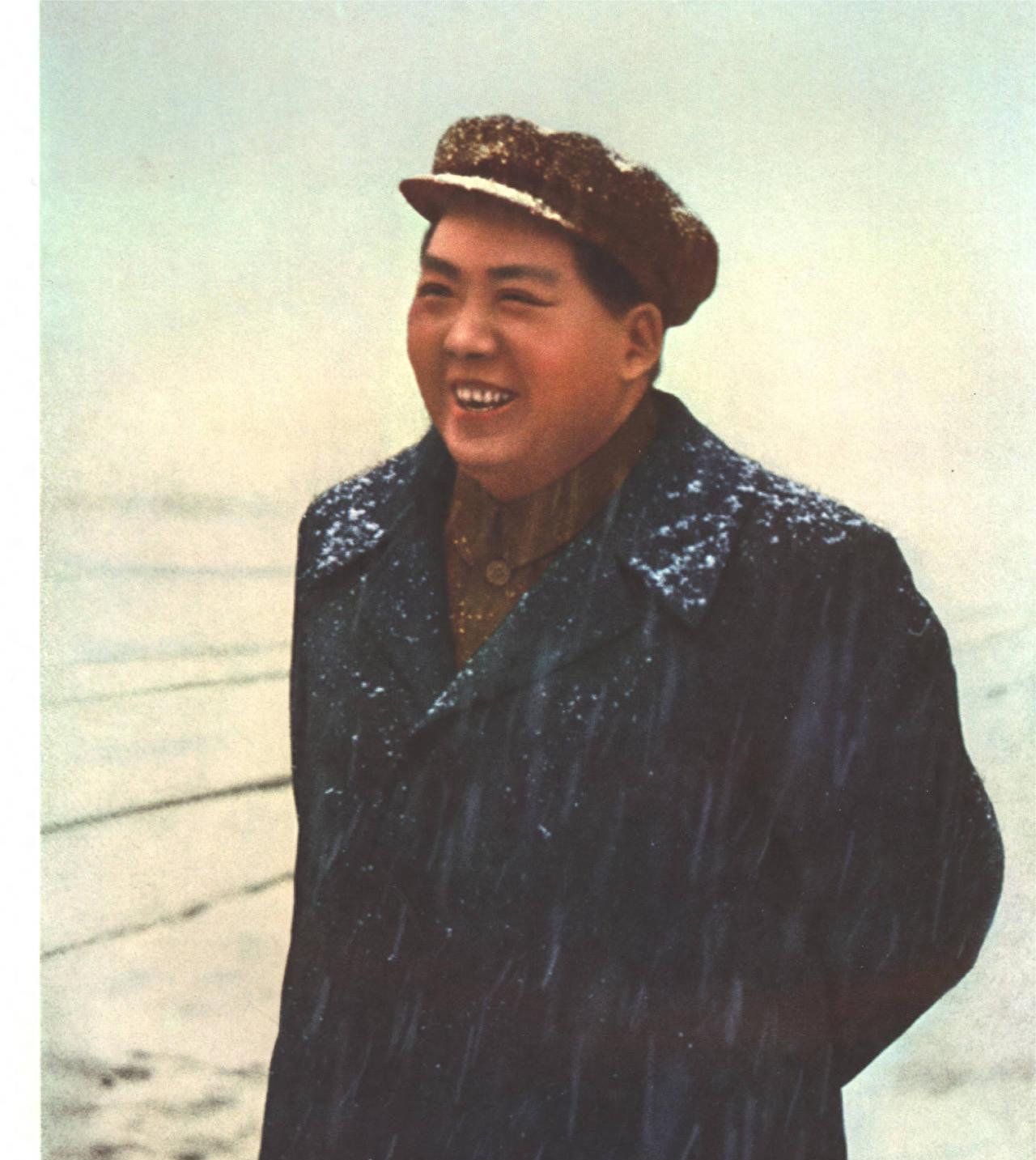

到1978年,已经形成农业、工业、交通运输、建筑、金融、旅游贸易和综合技术服务等七大行业。工农业总产值,1952年-1980年年均增长8.2%,其中农业年均增长3.4%,工业年均增长11.1%。这是世界上比较高的增长速度,不仅高于同时期的美国、英国、印度等国家,甚至与日本、德国、苏联等国相比也毫不逊色。 毛主席是中国人民心中永远的领袖,他的一生都在践行着为人民服务的宗旨,将自己视为人民中的普通一员,在生活上始终保持着艰苦朴素的作风。这种作风不仅体现在他个人的言行举止中,更深深地烙印在了“第一家庭”的家风里,成为了一代又一代人学习的榜样。 毛主席出生在湖南韶山的一个农民家庭,从小就受到了艰苦朴素的家风熏陶。小时候,他不仅要完成自己的学业,还要帮家里做各种家务劳动。扫地、挑水、打柴、种菜、放牛、喂猪,这些看似平常的家务活,毛主席都干得十分熟练。特别是有一段时间,他还辍学在家,完全和长工们一样在田间参加劳动。犁田、耙田、插秧、扮禾这些重活、累活,他都干得有模有样。当年他挑水、干农活使用过的工具,如今还静静地陈列在韶山毛主席同志故居,仿佛在诉说着那段艰苦而又充实的岁月。 这种在艰苦环境中锻炼出来的品质,深深地影响了毛主席的一生。在青年时期,毛主席就非常注重磨炼自己艰苦奋斗的品格。在湖南一师学习期间,他的生活极其简朴。他从不讲究吃穿,从来不坐人力车,不上戏院看戏,不到馆子里吃东西。那时候,师范学校的膳宿等费用由学校供给,但毛主席在长沙师范学校的这几年,总共只用了约160元钱,其中有三分之一是花在订报和买书上面。 他深知知识的重要性,愿意把钱花在提升自己的精神世界上。而在生活上,他却十分节俭,一件衣服穿破了,缝缝补补又接着穿。在一师校园内有一口凉水井,毛主席坚持每天早晨在这里洗冷水浴,以磨炼自己的意志。他说:“这是对一个人意志的锻炼,在艰苦的环境中磨炼自己克服困难的决心和适应环境而生存的本领。”这种在艰苦环境中锻炼自己的精神,贯穿了毛主席的一生。 革命战争时期,节俭朴素在毛主席的生活中更是成为了一种习惯。从延安到西柏坡,革命形势逐渐好转,但毛主席却始终保持着艰苦朴素的作风。他和许多普通战士一样穿着缝满补丁的棉衣,警卫员多次提出给他换件新的,可毛主席就是不同意。他总是一次又一次地说:“我不是已经有棉衣了吗?现在边区的条件还很困难,大家的生活都很艰苦,我们应带头省吃俭用。我节约一件衣服,前方战士就能多发一颗子弹,这件棉衣虽然破旧了,但洗了好好缝补一下,还可以穿嘛。”他心里始终装着人民,装着战士,把自己的需求放在了最后。 毛主席有一只瑞士产欧米茄手表,此表是1945年8月重庆国共谈判时郭沫若送给他的。此后,毛主席便一直将其戴到临终。其间,手表坏了多次,他便派人去钟表店修理,前后用去了几十元修理费。在那个物资匮乏的年代,一块手表是很珍贵的物品,但毛主席并没有因为它的珍贵而随意丢弃,而是选择一次次地修理,让它继续发挥作用。 在现代意义上的牙膏已大量面世的情况下,毛主席还是愿意用牙粉。在他看来,这不只是习惯问题,而且牙粉还比牙膏便宜许多。他始终保持着一种朴素的消费观念,不追求奢华,只注重实用。毛主席去世后,这样的牙粉还剩余不少,大概是工作人员担心工厂不再生产而特意为这位老人储备的。这小小的牙粉,承载着工作人员对毛主席的关爱,也体现了毛主席节俭的生活习惯。 如果说毛主席终生只用牙粉是个人习惯问题,那么,他对牙刷的使用则可谓近乎“吝啬”。他一生用过的牙刷并不太多,因为他一把牙刷要使用多年,一直到变成“不毛之地”时才最终放弃。有一次,工作人员见毛主席的一把牙刷已经秃得不像话了,便去请示毛主席。因为不经他本人同意,他的东西是不能随便动的。“主席,这把牙刷实在不能用了,还是换把新的吧?” 毛主席当时正在看书,也许书中内容极为有趣,因此显得很高兴。他听了这位工作人员的话后说:“我看还能用呢,新的还不如旧的好用,不要急于换嘛!”工作人员无可奈何退出了他的房间。后来,这把牙刷又用了很长一段时间,一直到秃头秃脑时毛主席才提出换把新的。工作人员觉得毛主席这些生活习性十分有趣、可爱,而且也很感人,于是他们很有心计地保存了毛主席用秃了的牙刷。所以,这些已变成“不毛之地”的牙刷如今仍然保存在韶山毛主席同志纪念馆文物库房内。