1981年,泉州渔民向有关部门报告:发现一片奇怪海域,每次捕捞,渔网总会出现大窟窿,难道海底有人放了危险的装置? 1981年,泉州石湖港的渔民们发现了一个让人头疼的问题。他们在这片海域捕鱼好多年了,啥时候风浪大、啥时候鱼多,都门儿清。可最近,渔网老出问题,每次收网一看,窟窿大得能钻进个人,边缘还挂着些锈红色的金属渣子。刚开始,大家以为是鱼群太多挣破了网,或者网线用久了不结实。可窟窿越来越多,形状还都差不多,渔民们坐不住了,觉得这事儿不简单。 有人开玩笑说:“海底是不是有人搞破坏啊?”这话听着像玩笑,可渔网破得多了,损失也大了,渔民们真急了。这片海域以前也不是没出过怪事,早些年就有人提过网破的事儿,但那时候没啥动静,官方也没当回事。到1981年,渔民们实在扛不住了,联名向海事部门反映,说这海底肯定有猫腻。 海事部门接到报告后,立马行动起来。他们先查了潮汐和洋流,想看看是不是自然原因搞的鬼,结果一切正常,没啥异常。没办法,只能派潜水员下去瞧瞧。潜水员下水后发现,水底全是细沙,能见度低得不行,摸索半天,才碰到个硬邦邦的东西。一抓,是金属,嵌在沙里死死的,拽都拽不动。浮上来一说,大家都觉得这东西不一般,绝不是随便扔的破烂。 这下子,事情闹大了。海事部门觉得事关安全,拉上驻军一块儿查。他们用设备扫了海底,确定不是炸弹也不是啥军用品,才松了口气。既然没危险,那就捞上来瞧瞧吧。官方调了大船和吊机,准备把这神秘玩意儿弄出水面。那天,码头上全是人,渔民们都盯着海面,想知道到底是啥东西在搞乱他们的生计。 吊机一开动,海面慢慢冒出个大黑影。等那东西完全出水,大家伙儿都看呆了——那是一具锈迹斑斑的四爪铁锚,足有三米长,重785公斤。锚爪张着,上面还粘着海沙和贝壳,看着老得不行。专家一检查,说这是明代的船锚,跟史书上写的郑和宝船锚长得一个样。这下,渔网破的谜算是解了,原来是这大家伙在海底捣乱。 说到郑和,谁不知道呢?他可是明朝的大航海家,原名叫马三宝,生在1371年,死在1433年。他带着船队跑了七次远洋,从东南亚到非洲,哪儿没去过?那时候的宝船可不是开玩笑,巨大得很,锚也得够重才能稳住。泉州是海上贸易的大本营,郑和的船队常在这儿出发补给。这铁锚一出水,等于实锤了郑和船队在这儿晃悠过。 铁锚捞上来后,直接成了宝贝。泉州市博物馆接手,把上面的海锈一点点清理掉,露出锻造的痕迹,做工精细得让人服气。专家拿《三宝太监西洋记》的插图一对,嘿,跟书里画的锚一模一样。这铁锚跟郑和的联系算是板上钉钉了。后来,石狮市博物馆把它摆在展厅里当镇馆之宝,每年都有好多人来看,想知道郑和当年的故事。 这铁锚不光解决了渔民的麻烦,还给历史研究添了料。泉州在“海上丝绸之路”上多重要,从这儿就能看出来。明代的造船和航海技术有多牛,这铁锚就是活证据。其实,泉州海域也不是第一次挖出老物件了。1974年,后渚港捞出一艘宋代沉船,上面全是瓷器和香料,证明那时候泉州就是国际贸易的大港。这铁锚跟那些文物一块儿,撑起了泉州的海洋文化。 2021年,泉州还因为这些历史遗迹上了联合国教科文组织的遗产名录,叫“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”,包括22处古迹遗址,这铁锚也是其中一员。这事儿说明,泉州在世界海洋贸易史上真不是盖的。郑和的七次远航到明中期就慢慢淡了,他的结局也说法不一,有人说他病死在回来的路上,有人说他葬身大海。可不管咋说,他的名字跟那段牛气冲天的航海史绑一块儿了。

人海里的战斗鸡

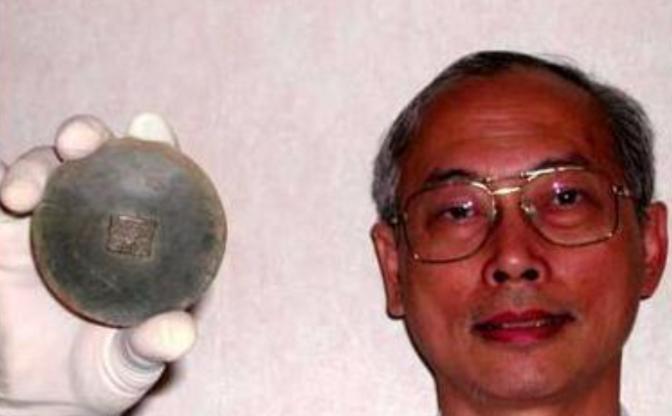

说半天没给张郑和船的锚图,小编,你若有娃读过小学也不会是这样[呲牙笑]