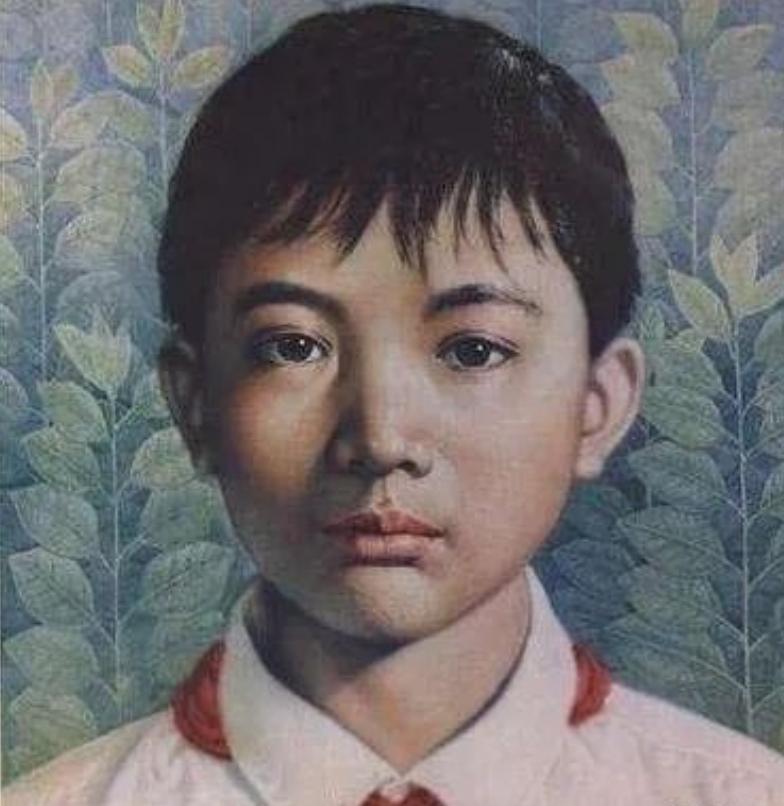

1988年,14岁的小英雄赖宁因救火而壮烈牺牲,谁料后来不仅他的雕像被拆除,英雄事迹被教科书删除,就连其照片也被学校摘下,这是为何? 提到“赖宁”这个名字,现代的年轻人估计都不认识他。 但对于70后、80后而言,赖宁是少年时期的精神榜样,他就和我们课本中的雷锋一样, 如今他的事迹已经在教科书中消失无踪,甚至还拆除了他的雕像。 为什么现在的学校不再弘扬赖宁救火的事迹和精神了呢? 1973年出生于四川石棉的赖宁,在亲友师长眼中是典型的“好学生”。 学业优异,屡获“三好学生”称号,怀揣成为“李四光式科学家”的理想。 他不仅是成绩单上的佼佼者,更展现出超乎年龄的社会责任感和探索精神。 1988年3月13日,石棉县海子山突发山火,火势凶猛,威胁山林、山村及重要的地面卫星接收站安全。 彼时,未成年的赖宁主动加入扑救队伍,在火场奋战数小时后不幸遇难,生命定格在14岁。 事件发生后,赖宁的牺牲引起了巨大反响。 共青团四川省委迅速介入调查,当年5月,共青团中央基于其既往优秀表现及救火牺牲的事实,追授其“英雄少年”荣誉称号。 11月,四川省人民政府追认其为“革命烈士”。 其事迹被媒体广泛报道,并在1989年前后迅速被编入小学语文教材,成为全国青少年学习的榜样。 赖宁的形象通过文字、绘画、歌曲、电影等形式深入人心,各地纷纷建立塑像,他的“英勇无畏,舍己为公”成为那个年代理想少年的精神图腾。 然而,社会认知总是在实践中不断深化和调整。 1991年,《中华人民共和国未成年人保护法》正式颁布,明确提出国家、社会、学校和家庭对未成年人实施保护的责任。 法律的出台,让教育界、法学界及社会公众开始就一个核心问题进行深度反思。 当未成年人面对危险时,是否应当鼓励他们像赖宁一样勇于献身? 推崇“勇为”与强调未成年人的“生命安全优先权”之间,是否存在价值排序的调整空间? 这种反思并非否定赖宁个人或牺牲精神的价值,而是源于对同类悲剧事件的痛心观察。 进入21世纪后,未成年人在模仿“见义勇为”过程中盲目冲进火场、跳入深水等导致自身伤亡的事件时有发生。 2003年前后,多起类似事件成为社会讨论热点。 舆论普遍意识到,未成年人身心未成熟,缺乏专业救援技能和风险判断能力。 理念的更新直接推动了法规和政策的调整。 2004年,《北京市未成年人保护条例》等地方性法规及教育部门的指导性文件中,明确弱化了要求甚至鼓励未成年人“见义勇为”的内容,转而强调成年人的保护责任和青少年的自我保护意识。 2006年修订的《未成年人保护法》,进一步强化了国家、社会、学校和家庭对未成年人的监护和保护责任体系。 在此背景下,全国范围内的教育宣传导向发生了显著转变。 为了避免向心智尚未成熟的未成年人传递可能诱发盲目冒险行为的信号,也为了更集中地宣传科学的防灾避险知识。 赖宁救火的事迹内容被陆续从全国中小学校,特别是低年级语文、思想品德等教科书中移除。 许多学校教室、走廊等场所悬挂的赖宁画像、语录被取下,代之以消防安全、交通安全、应急避险等主题教育宣传栏。 这一过程所引发的舆论关注,“赖宁雕像消失了,精神在何处?” 赖宁形象在公共空间的淡化,确实带来了一些争议。 是淡化还是遗忘? 精神价值被否定? 然而,更多理性的声音指出,赖宁作为特定历史条件下的青少年楷模,其事迹所承载的精神内核并未被否定,而是被放置在新的认知框架下进行审视和扬弃。 在新的时代语境下,赖宁的故事可以、也应当被赋予新的解读维度,如肯定其对国家和集体的朴素热爱、追求理想的执着、在实践中学习探索的积极态度等。 正如青少年研究专家孙云晓所强调的,更应学习赖宁身上的“远大志向与勇于探索的精神”,这些品质在当下依然珍贵。 因此,赖宁故事的演变,其核心意义超越了少年英雄个体的命运起伏。 这是一次从“鼓励牺牲” 到“倡导科学防护与智慧担当” 的价值重塑。 赖宁的形象,已从单纯鼓励模仿的对象,转变为一段促使社会反思“如何更好地保护下一代、如何更科学地定义青少年责任担当”的集体记忆。 主要信源:(中青在线——赖宁这个精神符号过时了吗)