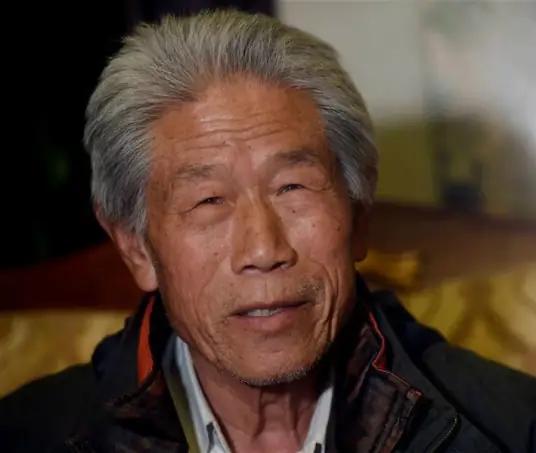

1963年1月,对印还击战大捷后,兰州军区第55师工兵营准备凯旋,谁料下面排里突然报告:“我们1个战士王琪失踪了,连衣服、被褥都没带。”众人找了好久,都没有找到王琪,40多年后才知道了王琪下落。 2017年,一架从印度新德里飞往中国北京的航班缓缓降落。 舷梯上,一位白发苍苍、步履蹒跚的老人,在家人搀扶下终于踏上故土。 他叫王琪,陕西乾县籍。 1963年1月,中印边境自卫反击战中,中国军队取得辉煌胜利,正有序撤回国内。 工兵营驻扎在藏南前线附近,承担着重要的道路保障和物资运输收尾任务。 士兵们归心似箭,期盼着与久别的家人团聚过年。 年轻的战士王琪,二十出头,和战友们一样沉浸在凯旋的兴奋中。 任务间隙,营区那片神秘的原始森林,对他产生了莫名的吸引力。 一日午后,未携带任何武器和证件,王琪独自一人步入了森林边缘。 未曾想,林深树密,方向难辨,他很快迷失在原始丛林中。 起初的惊慌过后,王琪努力寻找归途。 然而,原始森林参天古木遮蔽了阳光,他彻底失去了方向感。 在饥寒交迫中挣扎了两天两夜,靠野果溪水勉强维生。 就在他精疲力竭之时,远处驶来的车队让他看到了希望,但车身上醒目的印度红十字会标志又让他心头一紧。 这时,中印已宣布停火,双方开始交换战俘。 王琪抱着对国际人道主义组织的信任,鼓起勇气上前求助,用简单的语言表明自己是中国解放军,因迷路需要帮助。 然而,他无法出示任何身份证明。 印度红十字会人员并未如他所愿将他送回中方控制区,反而对他的身份产生严重怀疑。 简单的求助演变成一场灾难,他被当作可疑人员移交给了印度军方。 在印度军方手中,无论他如何解释自己只是迷路的普通工兵,印方均置若罔闻。 他被武断地认定为“间谍”,遭到严厉的审讯和逼供。 王琪牢记军人身份和纪律,始终坚守底线。 他的沉默与坚持,未能换来理解,反而加深了印方的猜忌。 一夜之间,他从凯旋在望的解放军战士,沦为异国铁窗下的囚徒。 在阴暗潮湿的印度监狱里,王琪度过了人生中最黑暗的七年。 1970年,七年刑期届满。 王琪并未重获真正的自由,而是将他秘密流放至印度中央邦一个极其偏远、封闭且贫困的村落蒂罗迪。 这里地处深山密林,交通闭塞,几乎与世隔绝。 蒂罗迪对于王琪而言,不过是一座没有围墙的监狱。 为了生存,王琪不得不学习当地语言,尝试融入当地社会。 他找到一份在村中面粉厂打工的苦力活,勉强糊口。 当地村民对这个被警察监视、沉默寡言的“中国人”既好奇又疏远。 后来,在一位好心村民的介绍下,他与一位同样出身贫寒的当地姑娘结婚,生儿育女。 表面上看,他在异国他乡扎下了根,有了家庭。 然而,内心深处,“回家”的渴望从未熄灭,反而随着岁月流逝愈发炽烈。 从流放蒂罗迪开始,王琪就坚持不懈地尝试与祖国和家人取得联系。 他省吃俭用,攒下微薄的薪水购买纸笔,一封封寄往中国驻印度大使馆和中国国内相关部门,陈述自己的遭遇,恳求帮助回国。 然而,由于蒂罗迪地处偏远,信息闭塞,这些信件如同石沉大海,杳无音讯。 另一边,在中国的家人,自1963年部队通知“王琪失踪”后,便再无他的任何消息。 漫长的等待中,家人甚至以为他已牺牲在边境。 直到1986年,一封辗转了23年、字迹模糊的信件,终于奇迹般地抵达了陕西乾县的老家。 这封迟来的家书,让绝望的家人悲喜交加,也重新点燃了王琪归国的希望之火。 此后,他更加频繁地写信求助,并开始尝试联系在印度的华人同胞,寻求支持。 转机出现在21世纪,随着中国国力增强和国际地位提升,中印关系逐步改善。 王琪坚持不懈的求助信,以及其家人和国内媒体的持续关注,终于引起了中国政府的重视。 中国驻印度大使馆开始介入,派员前往偏远的蒂罗迪村核实情况。 经过艰苦细致的调查,大使馆确认了王琪的身份和经历,他确系1963年失踪的解放军战士,因迷路被俘,并非逃兵。 身份核实是重大突破,但归国之路依然障碍重重。 最大的阻力来自印度方面,印方对放行王琪态度消极,审批程序异常缓慢复杂。 护照办理、出境许可等环节遭遇重重拖延。 中国外交部、驻印使馆进行了长期、耐心且坚定的外交努力,与印方进行了多轮交涉。 经过长达数年的外交斡旋与等待,2017年初,印度政府终于为王琪签发了出境许可。 2017年2月,在驻印使馆工作人员全程陪同下,王琪携妻子、儿子、儿媳踏上了归国的航班。 当白发苍苍的王琪,在离开祖国54年后,终于再次踏上陕西乾县的土地时,眼前的一切既熟悉又陌生。 54年的苦难漂泊,半个世纪的魂牵梦萦,在这一刻化为无声的泪水与迟到的拥抱。 王琪的54年归途,是一部交织着个人不幸与时代烙印的传奇。 主要信源:(央视网——中国老兵因迷路滞留印度54年欲带妻儿回中国)