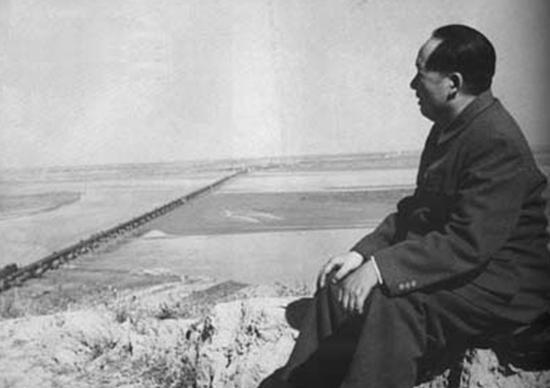

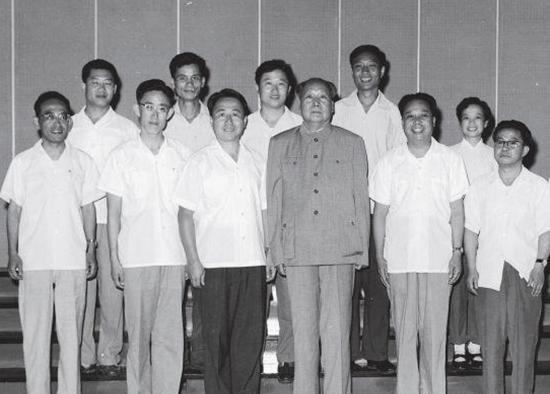

老农无钱给妻子治病,给政府写信:我是毛主席警卫,希望得到帮助 “2005年11月27日傍晚,叔公,信真要寄吗?”堂侄递过已经写好的信封,灯泡昏黄,寒气顺着门缝往屋里钻,奉孝同点点头:“要寄,这不是给我自己,是替你婶娘拼一回命。”一句对话,揭开了一段被尘封近半个世纪的身份。 信到了新化县武装部。工作人员拆开信纸,看见“曾任中央警卫团一中队、直接保卫毛主席”几个字时,不由抬头互望——在这偏远山村,真会藏着这样的人?电话、档案、口口相传的核实,很快往上级递交。不到一周,北京来的传真落在办公桌:此人确系毛主席原警卫员。 消息传回下团村时,老屋里只点着一盏煤油灯。七十九岁的奉孝同沉默良久,才说出一句:“身份是组织给的,不是用来抬价的。”知情的乡亲不多,他们只记得老人枪法好,打过朝鲜仗,却不知道那段更耀眼的履历。 时间拨回到1934年12月。那年,红二军团路过奉家镇,小小的奉孝同看见荷枪实弹的人,吓得钻进柴垛。红军战士追上前,笑着拍他肩膀:“别怕,我们是帮穷人的。”一句话,像把火种丢进少年心里。当天夜里,屋里第一次飘出肉香,“红军分的。”父亲悄声对母亲说。穷孩子记住了:跟着这支队伍,日子会变好。 1949年,解放战争尾声,二十出头的奉孝同央求父亲让他去当兵。家里人劝他:“天下要太平啦,国家更需要建设。”谁都没料到,半年后朝鲜半岛炮声再起。1950年秋,他不顾反对,挤进志愿军征兵队伍,随第二批部队跨过鸭绿江。 前线的冬夜零下三十度,枪膛结冰。美军空中火力压制,志愿军缺乏重装备,靠夜战肉搏。奉孝同扛着莫辛纳甘,上甘岭阵地一守三昼夜,耳边炮声震得嗡鸣。他说:“那时想法很简单,活下来就继续打。”战友牺牲,血迹喷在他军帽上,他抹一把继续射击。三年下来,他练就百米内抬枪即中的准头。 1953年春,部队凯旋。因枪法突出,政治记录干净,他被挑进中央警卫团干部大队。新兵培训第一课就是保密:姓名可讲,具体岗位不讲。第一次见到毛主席是在中南海游泳池边,主席笑眯眯问起他的籍贯,“新化?那里茶油好,我小时候吃惯了。”一句湖南方言拉近距离,奉孝同却更绷紧了神经:身边就是国之重器,走错一步都是失职。 毛主席喜欢夜读,警卫员得随时待命。凌晨三点,灯下批改文件的身影还没合眼。主席吩咐湖南籍战士留下吃米粉,李敏、李讷端着碗在桌边跑前跑后。“主席叫我多识字。”奉孝同拿到一迭《人民日报》,一个字一个字查字典,写日记常常磨破铅笔芯。半年后,他能完整读《湖南日报》,主席看到批注的边角笑道:“有进步,继续。” 1955年夏天,主席召集贴身警卫:去农村打探民情。要求简单却苛刻——不透露来源,不走过场。奉孝同回新化,背着挎包连续走了十几个自然村,问粮食、问柴米、问税负。7月20日,他在中南海小礼堂汇报,主席听完只说:“我见不到千千万万农民,就通过你们的眼睛看。” 1958年,为响应复员建设号召,他脱下警服回到大山。离京那天,主席握手叮嘱:“别说自己当过警卫,回去做个好庄稼人。”一纸复员证上没有任何特殊标记,他守口如瓶。此后几十年,他耕田、打野猪、教民兵射击。乡里百姓只知他退伍,不知他在谁身边站过岗。 困难悄悄逼近。1960到1985年,连年灾荒、几个孩子陆续求学,家里捉襟见肘。他咬牙没伸手。进入新世纪,好不容易攒下的几千元积蓄,又被外孙子和妻子的病耗空。老伴疼得躺在木板床上翻身都困难,他却连镇医院押金都交不起。多番权衡,他写下那封信,用颤抖的笔迹签名,再让堂侄代笔誊清。 核实结果公布当天,县里工作组带着慰问金和药费上门。老人见到年轻干部,第一句话不是感谢,而是请求:“把我老伴先抬去医院,再谈别的。”随后,抗美援朝老兵补助、因病救助、公费疗养相继落实,日子总算稳住了。 身份确认后,各地记者蜂拥而至。奉孝同笑着摆手:“宣传可以,但别说我多伟大,我就是听主席话的农民。”在多方帮助下,他去了韶山。铜像广场前,他举手敬礼,声音沙哑:“主席,我来看您。”随身带的腊肉、茶油摆在花篮旁,依旧是那句土话:“您说家乡味道好,我再给您送点。” 2013年冬,他又圆了去北京的心愿。清晨七点,天安门广场国旗升起,老人眼眶发红;纪念堂里,他踉跄着迈上台阶,久久不肯转身。警卫悄声问要不要休息,他摇头:“再看一分钟,够了。” 谢绝采访时,奉孝同留下这句:劳动能养家,沉默能守德。半生隐姓埋名,是真把党和人民放在前面;晚年开口求助,只为让妻子多活几天。对于他来说,最荣耀的时刻早已过去,而那双握过钢枪、也扶过锄头的手,一直稳稳地托着自己一贫如洗却不失尊严的生活。