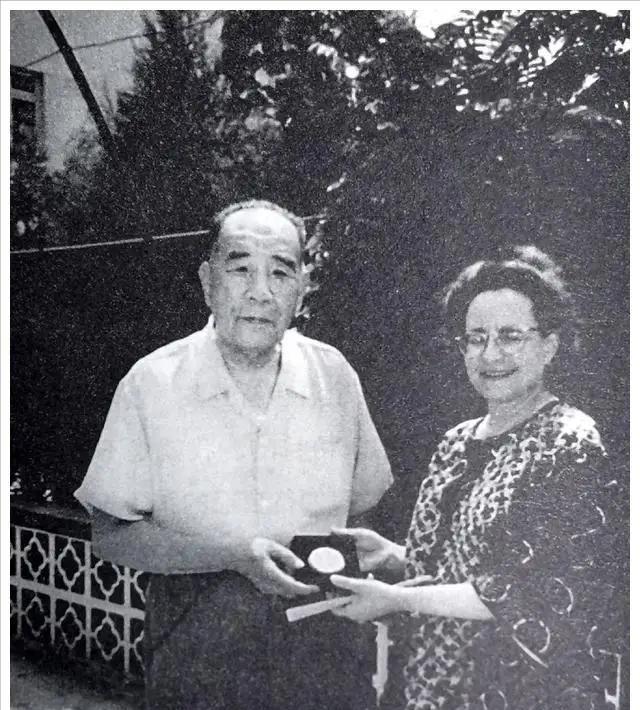

“如果预测不准,我愿意承担一切后果,哪怕丢掉我的乌纱帽,这47万人我也一定要保下!”1976年唐山大地震之前,地震专家预测河北将会在7月22日到8月5日间发生地震,青龙县书记冉广岐得到消息后,力排众议坚持让全县百姓在室外生活,并说出了这样一句话。 1976年7月28日,唐山,一座百万人口的工业重镇,在23秒内被大地撕碎,24万人殒命。同一时间,距震中仅115公里的河北青龙县,地动山摇,县内18万间房屋损毁,可47万居民中,除一人因心脏病突发死亡外,竟无一伤亡。 故事得从两年前说起。1974年,一纸国务院文件下发,预警华北地区可能发生强震。在那个连专家都只能划出模糊范围、谁也不敢打包票的年代,这份预警更像一道难解的谜题。 可青龙县没把它当耳旁风,1975年便成立了地震局,局长陆吉康带着人,在全县布下了16个观测站和442个观测点。他们搞的是一套“群测群防”的土办法,发动村民观察井水冒泡、鸡飞狗跳这类异常,任何风吹草动都立刻上报。 1976年7月,气氛越来越不对劲。14日,县科委的王春青从唐山的地震会议上带回一个消息:专家预测,7月下旬到8月初,唐山、滦县一带可能有大震。 陆吉康手里的观测数据也佐证了这一点,井水在上涨,动物也焦躁不安。县科委几次碰头,最终把这份沉甸甸的报告交了上去。 7月25日,报告放到了县委书记冉广岐的桌上。这位从抗日队伍里走出来的老干部,当过商业局长、粮食局长,跑遍了青龙的山山水水,他心里最清楚,老百姓的命比天大。 可摆在他面前的,是个天大的难题:如果立刻疏散全县47万人,结果地震没来,他这个县委书记不仅要背上扰乱生产、制造恐慌的骂名,乌纱帽也铁定不保。但万一地震真的来了,他却无动于衷,那47万条人命谁来负责? 冉广岐只掂量了一夜。第二天,他召集全县干部开会,没有半句废话,直接宣布了震情,要求通知必须在一天内传达到每家每户。有人当场提出异议,担心误报会引发混乱。冉广岐一拍桌子:“我承担一切后果!宁可丢官,我也要保住这47万人!” 他后来说过一句实在话:“青龙是农业县,老百姓出去防震,大不了被蚊子咬几口,能有啥损失?可要是真震了,房子塌了,人没了,那才叫损失。” 7月26日,一场史无前例的大动员在青龙县展开。800多名干部骑着自行车,提着煤油灯,跑遍了村村落落,挨家挨户敲门喊人。学校停课,学生在操场上课;商贩把摊子摆到空地;农民放下农活,把猪都从圈里牵出来拴在树下。 田间地头,到处是用木棍和塑料布搭起的防震棚,家家户户的门窗大开,男女老少都搬到了户外。冉广岐自己也每天踩着泥路,四处检查安置点和物资供应。 7月27日晚,他又开了一次大会,对着全县干部再次强调:所有人必须待在户外,仅仅几个小时后,凌晨3点42分,唐山大地震爆发。青龙县房屋倒塌7300多间,但几乎所有人都活了下来。 事后,国家地震局专门发文推广“青龙经验”,冉广岐也成了报纸上的英雄。他没有因为“擅自行动”受处分,反而因这份决断受到了表彰。1996年,联合国官员科尔博士专程来考察,把青龙案例写进了世界防灾减灾的教材里。 冉广岐后来官至保定市委副书记,1988年退休后,一直低调生活,直到2023年去世,享年96岁。 回看这段历史,真正耐人寻味的,是科学与决策之间的关系。在那个年代,地震预测远非精确科学,它只能给出一种模糊的概率。 面对这种不确定性,大多数人选择观望和等待,因为行动的政治风险远高于不行动。而冉广岐的过人之处在于,他敢于在信息不完备的情况下,依据最坏的可能做出最果断的决策。 支撑他的,不是对科学预测的百分百信任,而是一种更根本的信念:官位可以丢,百姓的命一条也不能丢。在充满不确定性的世界里,科学划定了风险的边界,而一个领导者的勇气和担当,才最终决定了边界内无数人的命运。