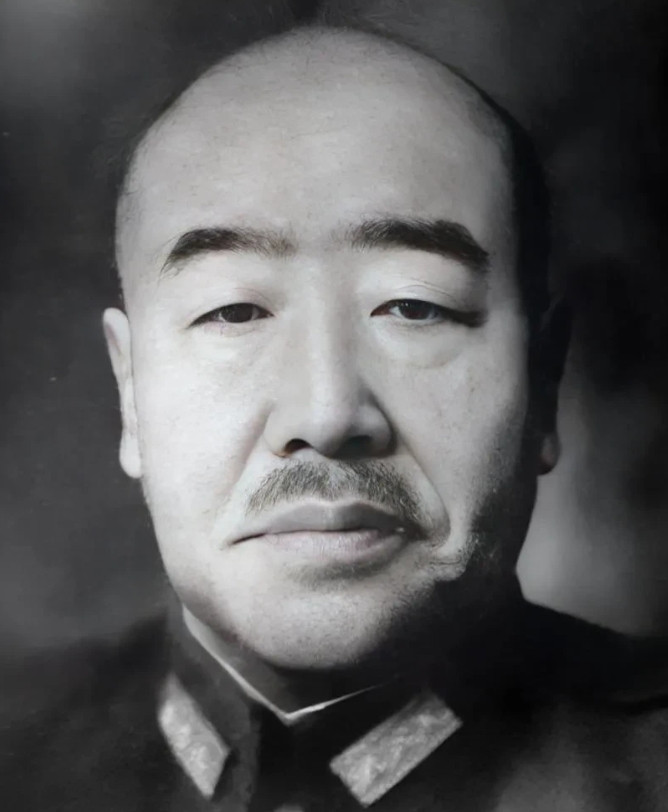

1941年,3000多日军压过来。吕正操通知撤离时,朱占魁正啃着玉米饼子,笑着说:“告诉各营该开饭开饭,鬼子来了照打不误。” 1941年仲夏的冀中平原笼罩在闷热的空气里。 日军华北方面军总司令冈村宁次正推行第三次"治安强化运动",三千多装备精良的日军分成五路纵队,像梳子齿般朝着霸县方向推进,每路间隔不足百米,意图将抗日武装一网打尽。 时任八路军冀中军区司令员的吕正操攥着最新截获的日军合围电报,手指在地图上急急划过。 驻守霸县的十分区司令员朱占魁却仍在指挥部啃着玉米饼子,这个出身义和团世家的汉子,鞋帮上还沾着前日伏击战留下的血迹。 早在卢沟桥事变爆发之初,朱占魁就在白洋淀拉起二十多人的队伍。 凭着炸药包掀翻日军运兵车的战绩,不到两年时间他的队伍就扩充到三千余人。 夜袭保定机场、雄县设伏击毙日军中队长、斩杀伪县长悬首城门,这些传奇让"朱老虎"的名号在冀中平原家喻户晓。 面对军区接连三封撤离电报,这位惯打硬仗的指挥官选择了冒险。 他认定日军仍是老战术,打算利用熟悉地形的优势在青纱帐里周旋。 殊不知日军参谋部早已将他的作战风格记录在册,专门针对性地设计了铁桶阵。 六月十八日凌晨,朱占魁带着队伍向看似薄弱的日军结合部转移。 侦察兵在麦田发现新鲜脚印的预警没能让他改变主意,午后突如其来的暴雨更让局势雪上加霜。 泥泞中陷入困境的辎重车队,成了日军骑兵包抄的活靶子。当发现西南方向高粱地里升起的太阳旗时,三层防线的死亡包围圈已然合拢。 这场后来被称为"六·一八"突围战的惨烈程度超出想象。 机枪子弹将青纱帐撕成碎片,鲜血把泥地染得黑红。 苦战两昼夜后,朱占魁带着残部退入空村,村口井台上日军遗留的罐头盒还冒着热气——这是精心布置的诱敌陷阱。 弹尽粮绝之际,日军中队长山田少佐的劝降换来带血唾沫。 北平宪兵司令部的特别指令让他侥幸活命,却在押解途中抓住永定河弯道的机会跳车逃生。这个死里逃生的壮举,却成了日后难以自证的污点。 回到根据地的朱占魁面临铺天盖地的质疑。说不清为何日军单独押送,道不明突围失败的原委,这个铁骨铮铮的汉子在1942年春留下诀别信,带着旧部投奔了国民党。 虽挂着少将参议头衔,每逢部署"扫荡"任务时,总摩挲着吕正操所赠驳壳枪出神。 历史洪流裹挟着个人命运滚滚向前。新中国成立后,朱占魁因这段经历身陷囹圄,直到1982年才重获自由。 弥留之际老人反复念叨的,仍是1941年夏天那场瓢泼大雨。 当年被他挂在霸县城门的伪县长头颅,如今化作县志里寥寥数笔;他跳车逃生的永定河弯道,立起了抗日纪念馆的碑文。 2019年河北省档案馆解密了一批冀中抗战史料,其中明确记载朱占魁部队在1941年前歼敌数字。 霸州市政府次年修缮了朱家祖宅,将其列入市级文物保护单位。 2021年央视纪录片《烽火冀中》用半集篇幅客观呈现了这段历史,片尾字幕特别鸣谢了朱占魁后人提供的战地日记。 2023年清明时节,九十四岁的老部下张金锁坐着轮椅来到永定河畔。 老人对着摄像机镜头只说了一句话:"当年跟着朱司令打鬼子,从来没后悔过。"这话随着春风吹散在河面,泛起圈圈涟漪。 信息来源: 河北省档案馆《冀中抗日根据地史料汇编》 央视纪录片《烽火冀中》制作组声明 霸州市人民政府门户网站公示信息 新华网专题报道《永定河畔的抗战记忆》