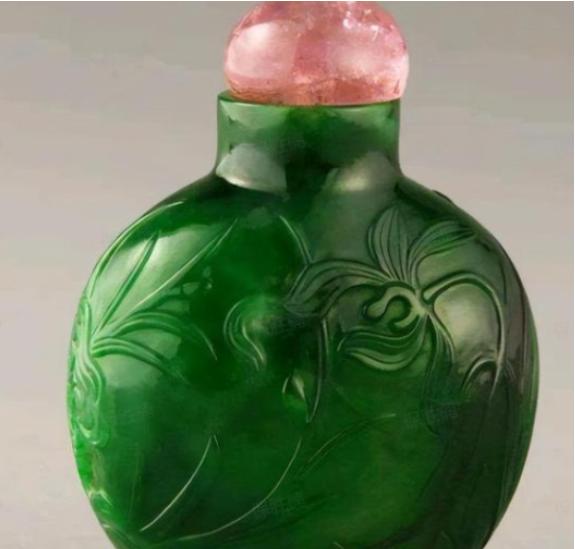

1966年烟台,农民李焕除草时,竟意外刨出了一个小绿瓶,他环顾了下四周,趁无人发现,迅速将小绿瓶塞入口袋中,事后才知竟然是国家二级文物。 1966年夏天,烟台农村的田间地头暑气蒸腾,李焕蹲在玉米地里除草时,锄头突然撞上了硬物。 土块里露出半截碧绿色物件,扒开周围的泥土,是个巴掌大的绿釉瓷瓶。 李焕环视四周确认无人注意,迅速把瓷瓶揣进裤兜,若无其事地继续干活。 1975年初春,担任生产队长的李焕望着冷清的晒谷场愁眉不展。 全队满打满算二十来号劳力,春耕秋收都像老牛拉破车般吃力。 公社布置的耕作任务像座大山压在肩头,队里连年完不成指标,大伙儿连口粮都领不齐整。 队委会上有人提议买台拖拉机,可队里账上连个轮胎钱都凑不出。 李焕带着会计往公社跑了七八趟,干部们总拿"再研究研究"搪塞。 那晚李焕蹲在自家门槛上抽旱烟,月光正好照在墙角蒙灰的绿瓷瓶上。 三天后,李焕带着三个壮劳力进了县城。 包袱里裹着的瓷瓶摆在古董店柜台上,老掌柜举着放大镜端详了半炷香工夫。 当听到"宋瓷"两个字时,几个庄稼汉的呼吸都粗重起来——掌柜开出的价码足够买三台崭新的东方红拖拉机。 秋收时节,突突作响的拖拉机在晒谷场上碾出笔直的车辙。 方圆百里头一份的机械化耕作让公社干部都来参观,原先需要十天半月才能耕完的地,如今三天就能收拾利索。 队里粮仓堆得冒尖,年终结算时家家户户都分到了白面猪肉。 不过李焕心里总搁着件事:古董掌柜闲聊时提过,这瓷瓶原主是清末抗敌殉国的王懿荣将军。 辗转打听才知,这物件本该在八国联军破城时随主人入土,不知怎的流落到了胶东地界。 开春后县文化馆来了两位专家,带着盖红章的介绍信。 确认瓷瓶来历后,李焕二话不说把宝贝交给了国家。 没过俩月,省里派卡车送来台带犁耙的拖拉机,车头挂着大红花,说是补偿生产队的损失。 日子就像村头的老槐树,年轮一圈圈往外扩。 当年开拖拉机的后生如今都抱上了孙子,李焕家堂屋墙上还挂着和拖拉机的合影。 2022年重阳节,九十二岁的李老爷子在儿孙搀扶下,颤巍巍走进省博物馆,隔着玻璃柜又见了那个绿瓷瓶。 讲解员指着展柜介绍:"这件国家二级文物,承载着普通百姓守护文化薪火的情怀......" 【信息来源】 烟台日报《老农捐献文物背后的家国情怀》 山东省博物馆官网《宋代绿釉瓷瓶入藏纪实》 胶东在线《七十年代农业机械化进程中的典型事例》