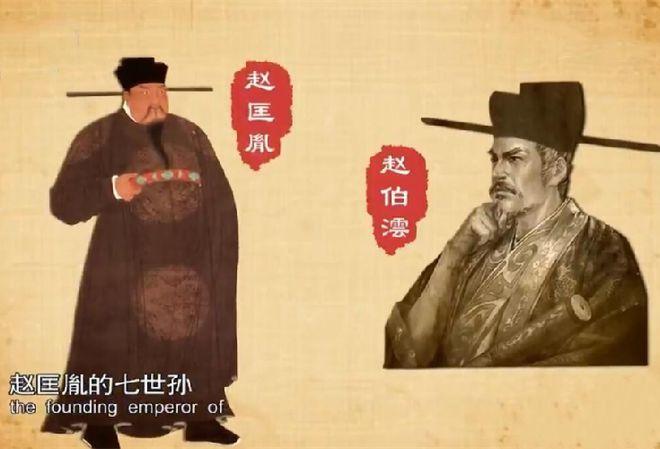

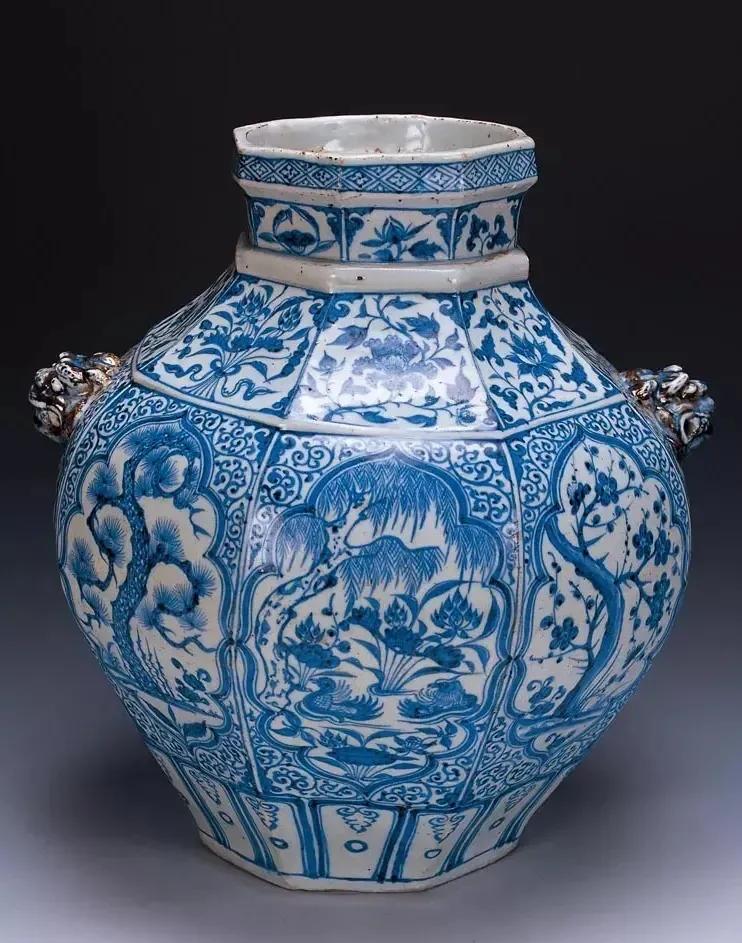

1998年,德国人在印尼海域打捞出7万件中国文物,中国的博物馆想收购,对方开出3亿多的天价,正当双方讨价还价时,德国人却以3000万美金卖给了新加坡。 2005年的一个春日,新加坡亚洲博物馆内,一群中国游客正驻足于一组精美的唐朝文物前,眼中流露出复杂的情绪。其中一位老者对身旁的孙子轻声说道:"这些本应在我们自己的博物馆里。" 展柜中央,一面铜镜在灯光下熠熠生辉,上面清晰可见"扬州江心镜"五个字。这不是普通的铜镜,而是唐朝皇室专属物品,在历史记载中,这类铜镜是普通百姓连听都未曾听说过的珍品。如今它却与其他近七万件中国文物一同,静静地躺在异国他乡。 在1998年,当时一位名叫沃特法的德国人在印尼的婆罗洲与苏门答腊岛之间海域,打捞出了一艘沉睡千年的唐朝商船。这艘被命名为"黑石号"的古船,承载着无数中国唐代的瑰宝。 "黑石号"的发现并非偶然。在沃特法之前,当地已有传言流传多年。上世纪90年代初,一位印尼渔民曾在这片海域捕鱼时,意外打捞上了几个被淤泥覆盖的碗状物品和被海草缠绕的珍珠项链。经过清洗和当地人鉴定,确认这些是价值连城的宝物。然而,这位渔民的好运并未持续太久,在消息传出后几天,他和家人惨遭杀害,宝物被洗劫一空。此后虽有不少慕名者前来寻宝,却大多败兴而归。 与众多寻宝者不同,沃特法对此事投入了极大的热情与规划。这位德国水泥厂厂长听到工人闲聊中提及的宝藏传说后,不仅没有一笑置之,反而花了整整一年时间查阅资料,了解情况,最终决定卖掉工厂,购买一艘专业打捞船开始他的寻宝之旅。 经过半年的不懈努力,沃特法终于在勿里洞岛附近发现了那艘破败不堪的沉船。当清理出的文物堆满半个甲板时,连沃特法自己也震惊于此次发现的规模与价值。 国际专家鉴定后确认,这批文物来自中国唐朝不同时期,其中一些瓷器明确标注"宝历二年七月十六日",对应唐敬宗的年号,距今已有千余年历史。专家还判断这艘船是用缅枷木建造的,很可能是当时阿拉伯商人用来运输中国货物的商船,因触礁而不幸沉没。 最令人惊叹的是,船上大部分瓷器出自唐朝的长沙窑。这些瓷器虽是当时百姓日用品,却因其独特的艺术价值和工艺水平,深受阿拉伯商人喜爱。匠人将中国传统书法、绘画与西方元素如葡萄酒广告相结合,创造出既实用又美观的艺术品,成为中外贸易的热门商品。 伴随着"黑石号"沉船宝藏的曝光,一场关于文化遗产归属的国际争夺战悄然展开。中国中央文物局迅速关注到这一重大发现,特别是那些能填补中国考古史空白的"扬州江心镜"铜镜,立即开始与沃特法接触,希望这批珍贵文物能够"认祖归宗"。 然而,初次接触就碰了一鼻子灰。沃特法态度强硬地表示:"这是我在公海发现的,不是在中国管理的海域里发现的,请问你们是以怎样的立场来叫我归还这批宝物呢?"确实,根据国际海域管理条约,在公海取得的物品归发现者所有,这给中国的文物追索工作设置了法律障碍。 双方开始了艰难的谈判。中国文物局一方面试图动之以情晓之以理,希望沃特法能够理解这批文物对中国考古研究的重要意义;另一方面也表达了购买的意愿。不料沃特法开出了四千万美元的天价,折合当时人民币约三亿多元,还坚持不卖单品,要么全买,要么不卖。 90年代末的中国,正处于改革开放的关键时期,国家将大部分财力投入到经济建设中,文物收购虽重要,却无法立即拿出如此巨额资金。正当中国方面试图继续谈判时,一些西方媒体甚至开始嘲笑中国想要"空手套白狼",使得谈判氛围更加紧张。 在此期间,沃特法并未停止与其他感兴趣的买家接触。1999年,就在中国不得不暂时放弃收购后的一年里,一位新加坡富商出人意料地以3000万美元——比原本要价低了1000万美元——买下了全部文物。这一消息传来,让中国文物局人员既震惊又遗憾。 更令人扼腕的是,这位新加坡富商随后将这批文物无偿捐献给了新加坡亚洲博物馆。这意味着这批原本可以填补中国考古历史空白的珍贵文物,从此有了"合法"的新家,想要再次争取回归变得更加困难。 回顾整个事件,不难看出当时的国际环境对中国极为不利。上世纪90年代,刚刚开始崛起的中国在国际舞台上话语权有限,即使是争取本国流失文物这样的正当诉求,也难以得到广泛支持和理解。许多西方国家不仅不愿倾听中国的声音,甚至还处心积虑地进行打压。 "黑石号"事件后,中国不得不接受这样的现实:若想一睹那些珍贵的唐朝文物,特别是独一无二的"扬州江心镜"铜镜,只能搭乘飞机前往新加坡,在异国他乡的博物馆中缅怀自己的文化遗产。