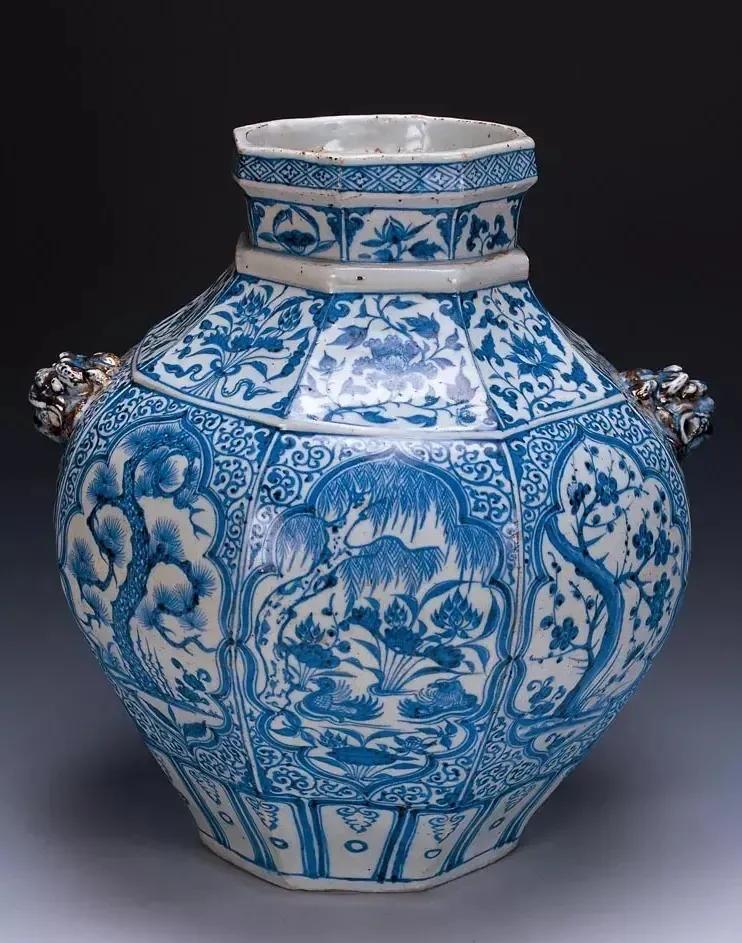

1977年,鞍山一男子将自家腌鸭蛋的瓷罐,200块钱卖给文物站。谁知道没过几天,专家突然找上门来,男子以为他们反悔了,慌忙躲进床底下! 一个腌咸鸭蛋的普通坛子,谁能想到竟轰动了整个中国考古界,最终估价上亿,成了国之重器? 故事得从1997年的辽宁鞍山说起。那年,鞍山市文化局响应国家文物保护的号召,也想发掘些散落在民间的宝贝,就办了场文物宣传和有偿征集活动。 起初,老百姓多是看热闹,毕竟谁家没几件老物件?可文化局放出话,说找到真东西有奖金,这下大家都积极起来了。 要知道,那年头多数人家里不宽裕,听说那些平日不起眼的老东西能换钱,大家纷纷翻箱倒柜。 一时间,鞍山城里掀起了股“寻宝热”,家家户户把积了灰的旧物都翻出来,送到文化局的文物站让专家看看。 据说,有位老太太拿个破碗就换了50块。那会儿工人月薪也就几十块,50块钱可不是小数目,这下大家更积极了。 就在这股热潮里,一位叫老刘的普通民工也动了心思。他猛地想起自家厨房那个被媳妇用来腌咸鸭蛋的青花大坛子,平日里嫌它笨重占地方,可这会儿,他琢磨着这坛子会不会也值点钱。 于是,老刘小心翼翼地抱起坛子,直奔文化局。他到那儿一看,好家伙!人山人海,不少人抱着各种瓶瓶罐罐,里头有些瞧着可比他这坛子精美多了。 谁知,他听见工作人员对前头几个人的东西都摇了摇头,说不值钱,老刘这心啊,也跟着悬了起来。 轮到老刘了,他心里七上八下地把那还带着点咸菜味的坛子递了上去。寻思着来都来了,总得让专家给看看,好歹心里有个底。几位工作人员围上来,起初也没太在意。 可当他们仔细端详起这个坛子,脸上的表情开始不对劲了。一位工作人员甚至拿起放大镜,对着坛子看了又看。 老刘一看这架势,心里直打鼓,其中一位姓杨名永盛的专家,端详半天,认为从坛子的底胎、釉色、纹饰,特别是那少见的八棱造型看,这东西少说也得到元代,甚至可能是明初的精品。 不过,另一位姓吴的专家却觉得这坛子可能是后仿的,虽然他也不太确定,主要是他印象里,出土的元代青花瓷,压根就没见过这种八棱的,但坛子本身又确实带着些元青花特有的范。 为了弄清楚,吴专家就问老刘这坛子的来路。老刘也老实,说这坛子是他媳妇从河北老家带到辽宁的。 原来,老刘媳妇1974年回河北探亲时,她婆婆,也就是老刘的母亲,心疼儿媳妇大老远来一趟,就把家里用了多年的坛子送给了她。 这八角大缸足有40厘米高,个头着实不小。老刘媳妇宝贝似的从河北一路小心翼翼地带回辽宁。因为老刘家本就不宽敞,这大坛子搁哪儿都碍事,放桌上太占地儿,搁墙角又怕招耗子。 老刘一度都想把它扔了,还是他媳妇舍不得,想出了用它腌咸鸭蛋的“好办法”。 听完老刘这么一说,专家们基本确认了坛子的传承没啥问题,最终,杨专家拍了板,初步认定这是件有价值的古董,当场给了老刘200块钱收购。 在当时,200块对老刘家可是笔巨款,他做梦也没想到,一个腌咸鸭蛋的坛子能卖这么多钱,心里乐开了花,觉得日子能松快不少。 文物站收下这八棱罐后,鞍山的考古专家们立刻对它做了更细致的研究。 结果一出来,专家们都惊了:从它独特的八棱造型、青花发色、松竹梅纹饰的画风,还有胎质和釉面特征来看,这的的确确是元代青花瓷的珍品,而且是以前从没见过、独一份的孤品! 认识到这八棱罐的价值非同小可,市里的文物收购站也没忘了老刘,按记录找上门,又补了他800块。这中间还有个让人哭笑不得的事:工作人员找上门时,老刘以为他们后悔了,是来要回那200块钱的,吓得赶紧躲了起来。 这么一件国宝级的文物在鞍山现世,当地文化局哪敢怠慢,立马就上报给了省文化厅。 正好那时候北京要办一个全国性的文物征集展览,省文化厅一听鞍山挖出这么珍贵的元代八棱罐,当即拍板送去北京参展。 当这个曾经默默无闻的“咸鸭蛋坛子”在北京一亮相,立刻在全国考古界炸开了锅。因为在所有已知的元代瓷器里,这么大尺寸、这种造型的八棱大罐,实在是太罕见了。 北京展览结束后,这件八棱罐由省文物商店直接送到了沈阳。经过辽宁省文化厅批准,这件价值连城的稀世珍宝最终被调拨给辽宁省博物馆,成了镇馆之宝之一,一直珍藏到现在。 那么,这件元青花松竹梅八棱罐到底值多少钱呢? 看看近些年艺术品拍卖市场就知道,元青花一直是抢手货,价格一路走高。 比如,一件壶嘴和壶底都有残缺的元青花云纹扁壶,就在美国拍出了583万美元的天价。 老刘家这件器型独特,品相完好,艺术和历史价值更是没得说。有专家估摸着,这件八棱罐,搁现在至少值两个亿人民币。 一个普通民工家里腌咸鸭蛋的坛子,摇身一变成了价值连城的国宝。这事听着不可思议,但也说明了文物保护的重要,更别提民间还藏着多少宝贝了。 不过话说回来,我们身边,是不是也有这种不起眼的“咸鸭蛋坛子”,正等着被人发现呢?