1943年冬天,八路军战士庄新民浑身是血地倒在坟地边上,命悬一线。躺在冰冷的荒野里,他意识模糊,只听到远处狗叫和日军皮靴踩在雪地上的声音。

就在这时,一个农村哑巴妇女用布把他裹住,悄悄把他背进自己家的地窖,这位妇女,就是山东沂蒙山区的明德英。

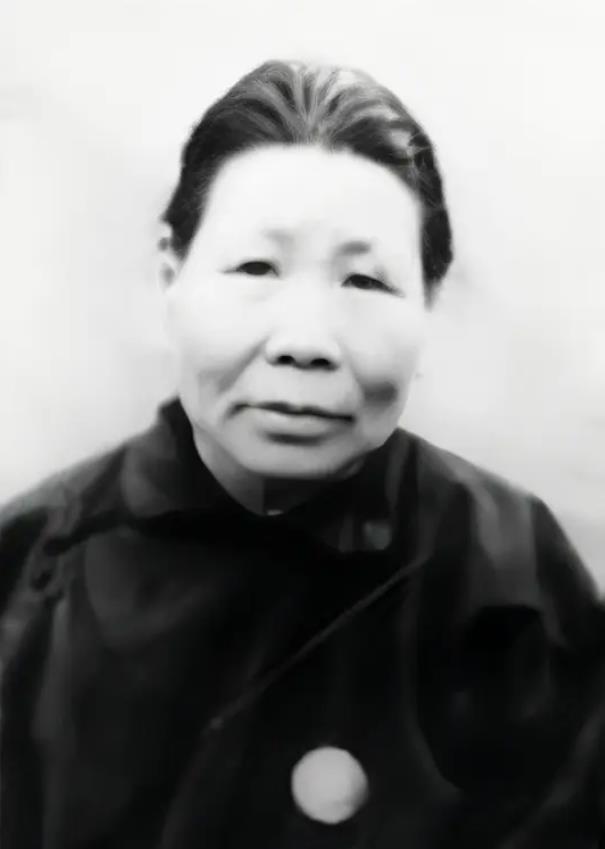

明德英出生在1911年,小时候因为生病,落下了说不出话的毛病,她嫁给了李开田,两口子住在村边的乱坟岗旁,靠种几亩薄地和打零工维持生计。

尽管过得紧巴巴的,但她对八路军一直特别敬重。附近常有战斗,许多伤员逃进村里,她和李开田不止一次把人藏起来,用草药救治。

那天黄昏,庄新民在掩护战友时中了两枪,一枪打在腿上,一枪擦过肩膀,人一倒下就昏过去了。

李开田下地回来,看见他躺在坟头边,赶紧背回家,他知道这个人是八路军,不敢让邻居知道,把他藏进家里地窖,连村口岗哨都没透口风。

明德英虽说不会说话,但做事麻利,心里也明白得很,庄新民烧得厉害,嘴唇干裂,眼珠翻白。

明德英刚生完孩子,乳汁充足,她没有多想,抱起孩子喂饱后,又挤出乳汁一点点喂到庄新民嘴里。

为了不让日军发现,她在院子里种了几排红薯,地窖口盖着柴草,那几天,日军连着扫荡几次,村子里人都吓坏了。

有一回,两个日本兵冲进院子,想翻看地窖,明德英端着碗出来,又比划又跺脚,还故意咕哝些含糊声音,装疯卖傻,日本兵被她搞糊涂了,以为这家就是个疯哑子,转身就走了。

庄新民在地窖里躺了十几天,高烧一直不退,明德英每天给他喂乳汁、熬草药,李开田冒着风险进县里买药,两口子轮流守着他。

到了第二十天,他的伤口开始结痂,体温慢慢降下来了,一个月后,他能坐起来吃饭,终于撑了过来。

伤好后,他不敢多停,临走前跪在地窖口,流着眼泪给明德英磕了三个头,他说不出话,她也听不见,但眼泪哗哗地流,手死死抓住他的衣角。

李开田送他出村,一直送到山坡后头,才看他消失在林子里。

这事过了两年,庄新民又一次受伤,这次更惨,他带队在山里伏击日军,结果中了埋伏,被俘了,队伍以为他牺牲了,其实他被关在老鸹峪的岗楼里。

趁夜里看守打盹,他从后窗逃了出来,逃了三天三夜,最后又滚回了沂蒙山区,饿得脸色蜡黄,浑身泥水,爬到李家门口。

明德英一开门,愣了三秒钟,才认出这个人是庄新民,她伸手拉他进屋,把门插上,他一进屋就晕倒了。这次她更心疼,捧着他脏兮兮的脸,一直抹泪。

怕人看见,他们把庄新民藏到后山的石洞里,明德英天天给他送饭,背药材上山,那阵子正好是荒月,连红薯皮都舍不得扔。

她一边养孩子,一边还要照顾洞里这个“儿子”,整整养了他四十多天,庄新民才缓过劲,又一次回到队伍里。

抗战胜利后,庄新民转战南北,在解放战争中立了不少功,后来他被调到上海工作,一直干到公安厅厅长,职位高了,见的人也多了,但他始终记挂着沂蒙那个茅屋里的“娘”。

这些年,他一直想回去看望她,可单位事务太多,每年都脱不开身,1985年,他退休第一件事,就是让儿子开车送他回沂蒙山区。

他已经快六十岁,头发花白,老家变化太大,他沿着记忆一户户问,最后才找到明德英的家。

那天,天刚擦黑,他站在门口敲门,明德英已经74岁,耳背眼花,开门看见门口站着一个老人。

庄新民“扑通”跪下,喊了一声:“娘,我回来看您了!”她一下子楞住了,几秒钟后,眼圈红了,手抖着摸他的脸,一句话也没说,只是流泪。

他陪她坐了一晚上,两人谁都没睡,明德英的屋子已经破败,他立马安排人给她盖新房,买新炕。

每年他都来一趟,还让孩子每年清明去给她扫墓,他常说:“我这条命,是沂蒙娘救的。”

1995年,明德英去世,送葬那天,庄新民带着子女站在灵前,哭得像个孩子,他亲手在她墓碑上刻了“红嫂”两个字。

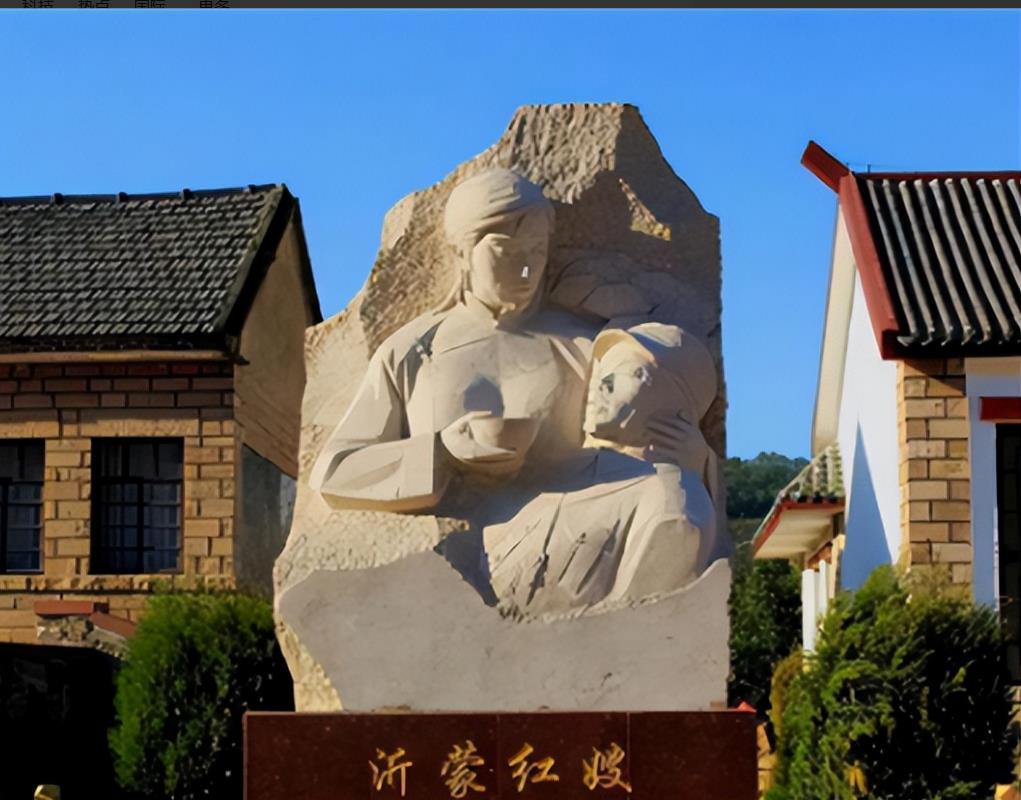

明德英的故事,后来被作家刘知侠写进了小说《红嫂》,又拍成了京剧、舞剧,很多人都记得“沂蒙红嫂”这个名字,但很少有人知道,这个称号最早就是给明德英的。

她把五个孩子都送进了部队,说是:“兵饿不死,人不能忘。”庄新民也教育子女:“你们没亲奶奶,但有恩奶奶,年年得给她磕头。”

如今,明德英的后人还在老宅守着,屋门口那棵老槐树下,每年清明都有人来献花,他们说,那个哑巴婆婆没说过一句话,却讲了中国最动人的故事。

参考资料:《解放军文艺》1986年第4期,《红嫂:沂蒙母亲的故事》,刘知侠著,中国青年出版社,1990年版。