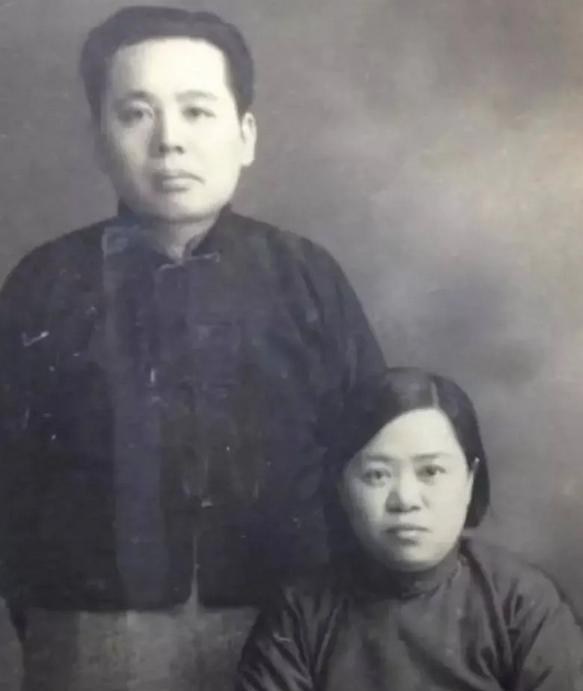

1913年,张恨水新婚之夜,在掀起新娘盖头之时,却被吓得惊慌失措,并大喊:“娘,快过来看……”说完,丢下盖头含泪夺门而出,跑到了山坡上待了半夜。 1913年寒冬腊月,安徽潜山张家大院里张灯结彩。 23岁的张恨水穿着大红喜袍站在洞房里,手里握着红绸秤杆却不住发抖。 当他挑起新娘盖头时,烛光映出一张陌生面孔——方脸厚唇的徐大毛正冲他憨笑。这个本该成为他妻子的姑娘,与半年前母亲相看时的模样判若两人。 这事儿得从那年正月说起,张母看着儿子整日抱着书本不务正业,托媒人在源潭铺徐家楼物色媳妇。 媒婆徐婶子拍着胸脯打包票:"徐家二姑娘生得白净秀气,针线活计样样拿手,还认得几个字。" 张母特意挑着唱大戏的日子去"暗相",果然见两个姑娘坐在台前。穿藕荷色夹袄的姑娘侧脸清秀,旁边穿靛蓝布衫的圆脸姑娘正剥着瓜子。 "喏,穿藕荷衫子的就是徐二姑娘,"徐婶子指着人堆里的亮色。 张母老眼昏花,只当两个姑娘都差不离,当场便定下亲事。 哪知这媒婆玩了个狸猫换太子——徐家真正要嫁的是穿靛蓝衫的大姑娘徐大毛,只因二姑娘早许了别家。徐婶子两头吃谢媒钱,倒把张家人蒙在鼓里。 成亲当晚的变故闹得四邻皆知,张恨水连夜逃到后山天明寨,族人举着火把寻到后半夜,才在石缝里找着哭成泪人的新郎官。 张母自知理亏,抹着眼泪劝儿子:"生米煮成熟饭,往后遇见可心的再娶一房便是。"这话像根刺扎进张恨水心里,从此再没正眼瞧过新媳妇。 徐大毛倒是个实在人,她央着小姑子给改了个文绉绉的名字"徐文淑",每日跟着张家女眷学认字。 寒冬腊月里,她搓着冻红的手给在外谋事的丈夫写信:"天寒多加衣,灶上煨着腊肉。" 歪歪扭扭的墨字落在草纸上,竟让张恨水生出几分恻隐。 他托人捎回块时兴的香胰子,算是给了结发妻子些许体面。 1919年秋,张恨水在《时事新报》当上编辑,把徐文淑接到北平。 前门火车站里,徐文淑抱着个蓝布包袱,里头裹着她给丈夫纳的千层底布鞋。 可等她迈进四合院,正屋里早坐着位穿阴丹士林旗袍的胡秋霞——报馆同事做媒娶的二房太太。 要说徐文淑心里不苦那是假的,但她记着婆婆的嘱咐"家和万事兴",主动帮胡秋霞带孩子。 1928年冬夜,胡秋霞早产生下长子张晓水,接生婆还没到,婴儿浑身发紫不会哭。 徐文淑二话不说解开棉袄,把冰疙瘩似的小生命焐在胸口,硬是用体温救回了这条小命。 抗战时期,张家老小避居安庆老家。 徐文淑带着孩子们种菜养鸡,把细粮省给老人孩子,自己啃山芋度日。 有回空袭警报响,她背着三岁的小水往防空洞跑,炸弹就在身后炸开,气浪掀得她栽进沟里,还死死护着怀里的娃娃。 1958年深秋,六十岁的徐文淑去邮局给北京寄信。 她这些年每月都能收到丈夫汇来的五十块钱,总念叨着要扯块好布料给孙子做棉袄。 那天走到源潭铺石板路上,突然脚底打滑摔在当街。等乡邻扶起来时,半边身子已经不能动弹。 北京那边收到电报时,张恨水正在病榻前守着肺癌晚期的周南。 他抖着手数出七百块钱,让长子赶回去料理后事。 出殡那天,源潭铺的老街坊都来了,看着八人抬的柏木棺材缓缓出城。 棺材里除了徐文淑的旧衣裳,还放着半块没舍得用的香胰子——正是三十年前丈夫捎回来的那块。 这段姻缘说来唏嘘,徐文淑用大半辈子证明,包办婚姻里也能长出真情义。 她虽没得到丈夫的爱情,却赢得了张家上下敬重。如今潜山县志里还记着:"徐氏文淑,侍姑至孝,抚嗣慈爱,乡党称贤。" (官方信源:安庆市潜山县地方志编纂委员会《潜山县志(1986-2005)》,2010年出版;张恨水研究会《张恨水年谱》,2006年编印)