1886年冬,两朝帝师翁同龢,在街上看到一个衣着破旧的男孩在卖春联,一问之下,对联竟是孩子所写,翁同龢大惊:“小小年纪,竟自成一家,日后必将大魁天下也。”

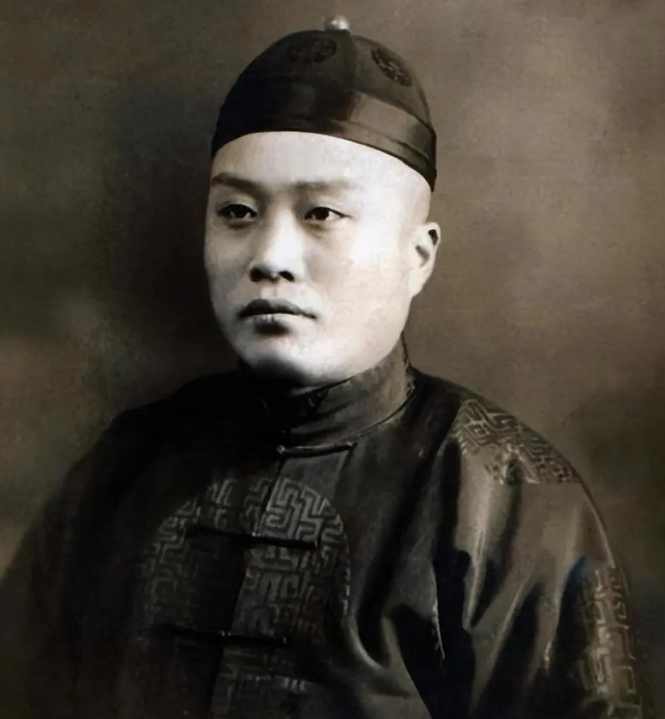

在1872年冬天,直隶肃宁县一个普通农户家里添了个男娃。这娃打小机灵,四岁能认字,八岁会写对联,街坊邻居都说这孩子将来有出息。

他爹在保定府当差,娘给知府家做佣人,家里穷得叮当响,可再难也没耽误孩子念书。

这娃叫刘春霖,名字带着春雨润物的意思。谁也没想到,这名字后来真给他带来大运。

八岁那年,他蹲在街边卖春联,冻得通红的小手握着毛笔,字迹工整得不像小孩写的。

正巧两朝帝师翁同龢打这儿过,拿起对联细看,眼珠子瞪得溜圆:"了不得!这笔力清秀刚劲,将来必成大事!"

这话传到刘老爹耳朵里,咬咬牙把儿子送进了保定莲池书院。

莲池书院可不是谁都能进的地儿,院长吴汝纶是出了名的学问家。

刘春霖在这儿一待就是十几年,吃住都在书院。每天天不亮就爬起来读书,油灯熬到三更天。

同窗嫉妒他学问好,往他砚台里掺水,他抹把脸继续写;饭堂分菜故意少给他,他啃着冷馍照样背《资治通鉴》。

吴院长看在眼里,逢人就说:"这小子是块璞玉,早晚要发光。"

转眼到了1904年,大清江山摇摇欲坠。慈禧太后要过七十大寿,想着办场科举讨吉利。

三十二岁的刘春霖收拾行囊进京赶考,这一路走得不容易,家里凑不出盘缠,还是乡亲们你一文我一钱给凑的路费。

殿试那天,紫禁城里的洋兵还没撤干净,空气中飘着焦糊味。

刘春霖握笔的手稳如泰山,小楷写得跟印出来似的。

阅卷大臣把广东举子朱汝珍的卷子排第一,慈禧翻开折子,看见"朱汝珍"仨字就炸毛:朱是前朝皇姓,珍字让她想起被自己弄死的珍妃,更别说广东出过洪秀全、孙中山这些"反贼"。

老太婆把朱汝珍的卷子摔在地上,翻开第二份,"刘春霖,直隶肃宁人"。

这名字可讨喜了,"春霖"像及时雨,"肃宁"听着就太平。老佛爷大笔一挥,硬是把第二名点成了状元。

中了状元的刘春霖没风光几天,第二年科举就废了,大清没几年也亡了。

他在民国政府当过差,给袁世凯编过历代皇帝言行录,见惯了官场乌烟瘴气。

1928年曹锟倒台,他彻底心灰意冷,把乌纱帽往桌上一撂:"这官当着没意思,回家写字去!"

1931年东北沦陷,六十大寿那天,亲戚们张罗着请戏班子。

刘春霖把寿宴改成清茶淡饭,提笔写下"忧国忍能看彩戏,为传雪已兆丰年"。

转过年来,溥仪在东北搞伪满洲国,派郑孝胥带着诏书请他当教育部长。

老头儿把诏书往地上一摔:"我刘春霖生是中国人,死是中国鬼!"

郑孝胥不死心,拎着上等茶叶再来劝。刘春霖直接把茶叶扔出门:"你要当汉奸别拉我垫背!"

最凶险的是七七事变后,老同学王揖唐带着日本兵闯进家门。刺刀顶在腰眼上,逼他当北平市长。

刘春霖梗着脖子喊:"宁可当要饭花子,不当卖国贼!"

日本人把他家翻个底朝天,字画古籍抢走三大车。

街坊们看不过去,凑钱托关系才把东西要回来。

打这以后,老头儿大门不出二门不迈,靠卖字糊口。

别看日子过得紧巴,该办的事一样没落下。

老家发大水,他牵头搞"河北移民协会",在内蒙建新村安置了上千灾民。

村里小学漏雨,他掏出养老钱重修校舍,亲手题了"铸才炉"的匾额。

北京燕冀中学缺书本,他捐了自个儿珍藏的万卷书。

有人劝他留点家底,他摆摆手:"钱财生不带来死不带去,用在正经地方才值当。"

1944年腊月里,北平城飘着雪花。七十二岁的刘春霖趴在书桌上没了气息,手边摊着没写完的《兰亭序》摹本。

街坊们含着泪收拾屋子,发现枕头底下压着张字条:"吾死后,所遗墨宝万不可落入倭寇之手。"

出殡那天,送葬的队伍排出去二里地,挽联上写着"义士状元""中华脊梁",都是老百姓自发送的。

这末代状元这辈子,没赶上好时候。年轻时苦读中状元,转眼改朝换代;中年看尽官场黑暗,晚年硬扛外敌威逼。

可他活得明白,读书人不光要学问好,更得脊梁硬。就像他常说的:"字要写得端正,人更要行得端正。"