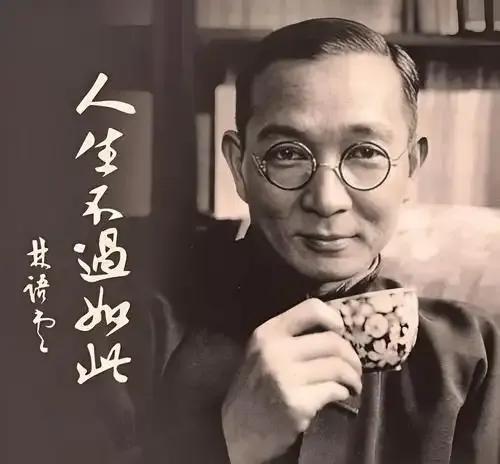

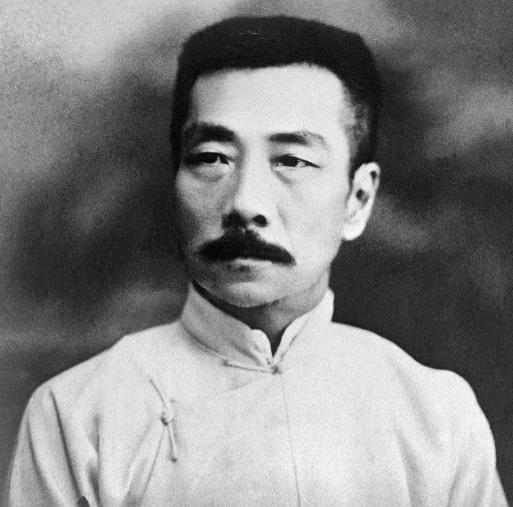

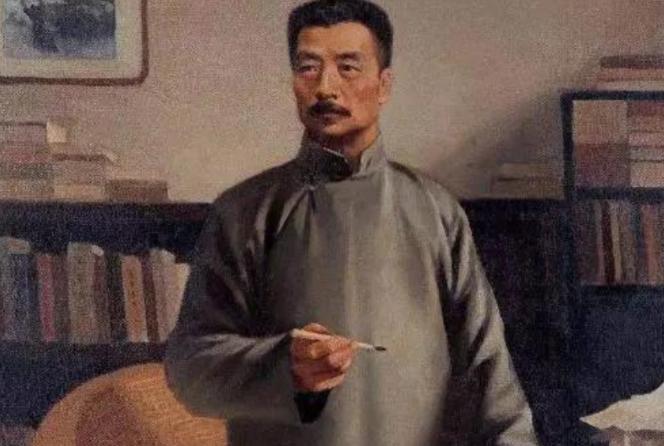

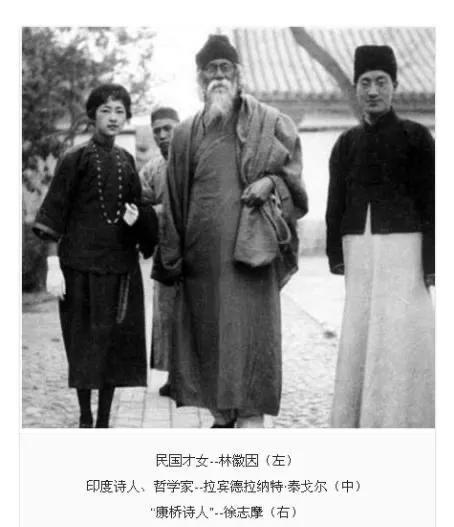

鲁迅去世,林语堂与梁实秋的态度截然相反,也看出一个人的胸襟与性格。梁实秋看到鲁迅过世说:“鲁迅曾幻想到吐半口血扶两个丫鬟到阶前看秋海棠,以为那是雅事。” 鲁迅是谁?提起这个名字,中国人几乎无人不知。他是现代文学的开山鼻祖,用笔杆子戳破旧社会的脓疮。1881年,他出生在浙江绍兴一个破落人家,小时候家里还算有点底子,可后来家道中落,让他早早看透了人情冷暖。1902年,他跑去日本学医,想救人命,可没多久就发现,救身体不如救思想,于是弃医从文。他的《呐喊》《彷徨》《朝花夕拾》三部作品,字字如刀,批判封建礼教、麻木国民,直指人心。1936年10月19日,他因肺病在上海去世,享年55岁,留下一堆让人读不尽的文章和骂不完的敌人。 林语堂呢?比鲁迅小14岁,1895年出生在福建漳州,家里是基督徒背景,从小就接触西方文化。他在上海圣约翰大学读书,后来又跑去哈佛和莱比锡大学混了几年,英文好得不得了。他写过《吾国与吾民》《生活的艺术》,既幽默又深刻,想把中国文化推到世界去。他跟鲁迅关系挺复杂,既有惺惺相惜,也有观点冲突,但总体上是敬佩多于批评。 梁实秋又不一样。1903年,他生在北京,家里也是书香门第,清华大学毕业后也去了哈佛。他最出名的活儿是把莎士比亚全集翻成中文,文笔细腻,讲究个“雅”。可他跟鲁迅不对付,俩人从文学理念到生活态度都尿不到一个壶里。鲁迅觉得梁实秋太“绅士”,脱离现实;梁实秋嫌鲁迅太激进,像个刺头。 鲁迅去世那天,文坛炸了锅。林语堂很快就写下悼文,说:“我始终敬鲁迅;他看我一眼,我高兴他认识我,他不理我,我也不后悔。”这话听着挺真挚,虽然俩人以前拌过嘴,但他还是放得下,能看到鲁迅的好。林语堂还提到,他曾给鲁迅起过外号“白象”,鲁迅听了没生气,反而挺乐呵,连鲁迅的老婆许广平都跟着喊“小白象”。这细节挺暖,说明林语堂这人豁达,能开玩笑,也不记仇。 梁实秋的反应就完全是另一回事。他在文章里抛出那句:“鲁迅曾幻想到吐半口血扶两个丫鬟到阶前看秋海棠,以为那是雅事。”这话听着刺耳,像在拿鲁迅开涮。其实,这句的源头是鲁迅的《病后杂谈》,他回忆小时候读诗,看到诗人吐血被丫鬟扶着看花,觉得挺浪漫。梁实秋偏偏挑这时候拎出来,语气里透着股阴阳怪气,好像在说鲁迅这人就爱装腔作势。 梁实秋这话一出,不少人觉得他有点小气。鲁迅刚走,你不说点好听的,专挑这种边角料出来抖,啥意思啊?再看看他跟鲁迅的过节,俩人早些年就掐过好几回。鲁迅骂梁实秋是“丧家的资本家的乏走狗”,梁实秋回敬说鲁迅太偏激,像个斗士不是文人。这梁子结得深,鲁迅一死,梁实秋没忍住,借机刺了一下。 林语堂和梁实秋这两种态度,差别不是一点半点。林语堂虽然跟鲁迅也有分歧,但他在鲁迅死后选择放大对方的优点,搁下私人恩怨,这胸襟挺宽广。梁实秋呢?抓着个小细节不放,还带点嘲讽,显得有点小心眼。这不是说梁实秋没才华,他的文章和翻译确实牛,可这反应真有点掉价。 再往深里想想,这事儿跟当时的时代也脱不了干系。1930年代,中国乱成一锅粥,军阀混战、日本入侵,文人之间也分成好几派。鲁迅是左派旗帜,梁实秋偏右,林语堂有点中间派的意思。他们的态度不光是个性问题,还掺杂了意识形态的影子。梁实秋可能觉得鲁迅那种“战斗文学”太极端,林语堂却能跳出框框,既欣赏鲁迅的锐气,也不否认他的价值。 再说说鲁迅那段“吐血看花”的原文。其实他写这东西时,更多是自嘲,带着点少年时的天真,没啥矫情的意思。梁实秋拿来放大,硬给扣上“装优雅”的帽子,未免有点断章取义。林语堂就没提这茬,他更关心鲁迅整体的贡献,比如那些振聋发聩的文章,而不是揪着某句话不放。 从这点看,林语堂的格局确实高一筹。他后来去了美国,写书、教书,把中国文化传出去,活到1976年,80岁才走。梁实秋1949年去了台湾,埋头翻译,1987年去世,也84岁了。俩人都是大才,可在对待鲁迅这件事上,林语堂显得更大气,梁实秋多少有点放不下的感觉。 这事儿放到今天看,也有意思。你说人跟人相处,是不是总有点这样的影子?有人能看见你的好,哪怕跟你不对付;有人却盯着你的小毛病,非得踩一脚才舒服。这不光是文坛的事,咱们平时生活里也常见。林语堂和梁实秋的反应,就像一面镜子,照出人的胸襟有多宽,性格有多深。