1905年,在日本,30岁的秋瑾和24岁的鲁迅发生激烈争辩。不料,秋瑾从靴筒里拔出倭刀,往讲台上"咚"地一插,当即丢下一句狠话。听到这句话后,一半人热血沸腾,一半人脸色煞白。

那个时期,东京成了中国学子的聚集地。到1905年,留日学生已猛增至八千余人。正当他们怀揣救国梦想时,日本文部省却颁布了《清国留学生取缔规则》,其中一条尤为刺眼:"不得招收为他校以性行不良而被饬令退学之学生"。

这所谓"性行不良",实则是把柄一般的模糊词汇。若清政府与日方勾连,便能轻易将革命志士贴上标签,断其求学之路。加之日方对留学生住所实施严格管控,这些限制引发了自费生们的强烈不满,抗议与罢课活动随之爆发。

留学生群体迅速分化为两派。秋瑾领衔的激进派主张集体返国,血气方刚;而鲁迅代表的维持派则选择沉默,认为冲动离去只会丧失汲取新知的机会,于国于民皆无益处。

就在双方争论不休之际,湖南青年陈天华的壮烈牺牲改变了局势。他因无法忍受日方欺压,留下三千余字绝笔,纵身跃入大海。这一举动如同导火索,瞬间点燃了"归国潮",大批学生纷纷踏上回国之路。

第一波归国潮后,许寿裳、鲁迅等人组建了"维持留学界同志会",劝诫同胞忍辱坚持,不要因一时激愤而放弃学业。两派的对立由此更加明显,辩论也愈发激烈。

在一次关键集会上,身着男装的秋瑾首先发言,呼吁同胞速归祖国。不等对方回应,她便抽出藏在靴中的倭刀,重重插入讲台,厉声喊道:"如果有人回到祖国,投降满虏,卖友求荣,欺压汉人,吃我一刀!"

这番言辞如同惊雷,激进派欢呼雀跃,维持派则陷入沉默。站在一旁的鲁迅虽未表态,心中却对秋瑾充满敬意。这位年轻母亲不顾丈夫阻挠,打破封建桎梏,自费远渡重洋求学,实在令人钦佩。

秋瑾不仅勇于行动,还致力于女性解放事业,多次公开演讲宣扬革命救国与女权思想。她曾坚定地说:"女子必当有学问,求自立,不当事事仰给男子。"这种精神确实巾帼不让须眉。

然而鲁迅心中仍有疑惑:为何要放弃来之不易的学习机会匆忙回国?没有先进理论与条件,又该如何救国?

1906年,秋瑾毅然归国,先在上海创办中国公学,后在绍兴女学堂任教,继而转战浙江湖州南浔镇浔溪女校。最终她回到绍兴,接替徐锡麟担任大通学堂督办,一面推动妇女解放,一面组织武装力量反抗清廷腐朽统治。

仅仅一年后,徐锡麟在安庆起义失败,事情败露。众人劝秋瑾赶紧离开,她却坚定地回应:"革命要流血才会成功。"遣散同志后,她独自留守,最终被清军捕获。面对审讯,秋瑾宁死不屈,32岁的生命在绍兴轩亭口戛然而止。

这段悲壮历史后来被鲁迅写入小说《药》,女主角夏瑜正是秋瑾的化身,而华老栓家与夏家的姓氏合起来便是"华夏",寄托了作者深沉的家国情怀。

秋瑾拔刀并非针对鲁迅个人,而是对妥协态度的无声抗议;鲁迅的沉默也不是对热血的否定,而是对牺牲意义的理性思考。他们虽然选择了不同的爱国道路,但都将个人命运与民族存亡紧密相连。

回顾这段历史,秋瑾的革命生涯虽短暂如流星,却光芒四射。她不仅是男女平权的先驱,更是将生命献给国家的爱国志士。

在今天这个和平年代,我们该如何理解秋瑾与鲁迅这两种不同的爱国方式?是秋瑾的热血牺牲更值得赞颂,还是鲁迅的理性坚持更具现实意义?

用户10xxx94

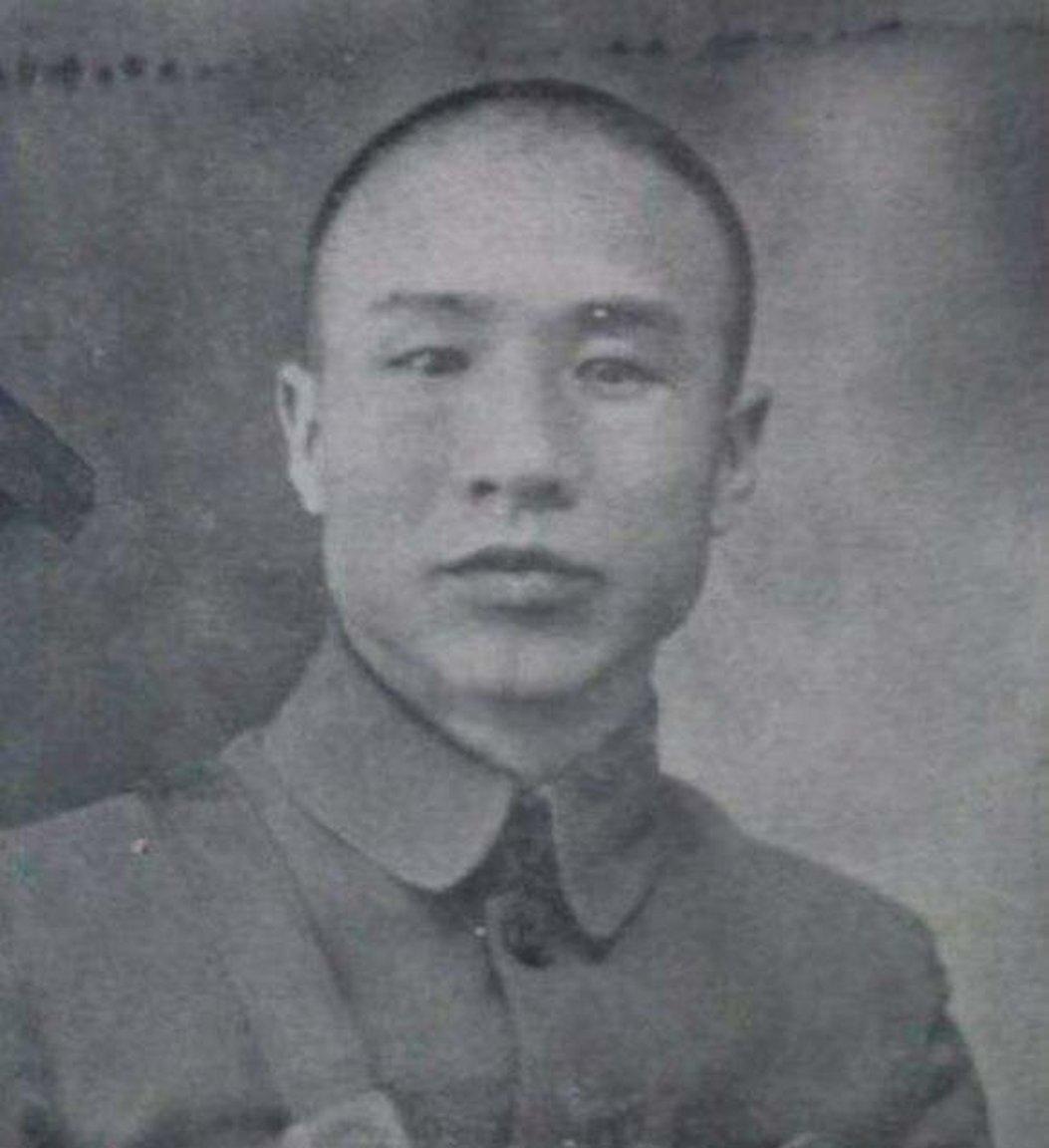

鉴湖女侠

用户51xxx26 回复 05-28 11:51

西湖孤山有立像,民族英雄

丁香般的惆怅 回复 用户51xxx26 05-29 09:08

绍兴有秋瑾墓,就义处

木子

一个有谭翤同一样的革命精神的女人……[点赞][点赞][点赞]

丘处机 回复 05-25 02:58

大概意思我懂,也认同。但是表述上面嘛,一般谭嗣同不认为是革命者,他是维新派(换言之他是保皇的,反对革命),你可以说她是和谭嗣同一样为了改良中国英勇赴死的先驱动

Jon 回复 05-24 13:17

谭嗣同

张鸿钧侃百科

私以为鲁迅虽然伟大但是比秋瑾仍有差距,鲁迅只不过是个厉害一点的喷子罢了,秋瑾是真正舍生取义为国捐躯的

永远有多远 回复 05-24 19:49

在那个所有人都不知道正确出路的情况下,积极探索救国道路的先驱者一样伟大,没必要捧一个踩一个。

用户10xxx69 回复 05-24 15:30

非要捐躯才算得上猛士吗?鲁迅的影响比秋瑾大得多

扬州慢

鲁迅,有名有利有生活

子夜诗词 回复 05-23 20:25

鲁迅先生可以以笔为刀剑“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”,可以为民族之觉醒而呐喊,而你除了喷还会啥?

悼明 回复 05-24 16:57

公孙臼为救赵氏孤儿,舍生取义!程婴同样为救(抚养)赵氏孤儿,忍辱负重!救亡祖国的道路不只一条,有人把热血洒在战场,有人在敌后隐蔽战线上忍辱负重,也有人走科技救国的道路,在异国他乡苦苦求知。只要没有出卖祖国,残害同胞,都是华夏的脊梁。

klrs

小时候看过一本连环画,鉴湖女侠秋瑾!秋风秋雨愁煞人!

用户10xxx32 回复 05-26 18:33

“不惜千金买宝刀,貂裘换酒也堪豪。一腔热血勤珍重,洒去尤能化碧涛!”——秋瑾

用户10xxx69 回复 05-29 04:57

你也老了兄弟

谭纲:一生求一自由

滔滔时代洪流里,各有各的选择和方式,直取与曲求无有高下,各有诉求与收获,但为前驱,皆应赞颂!

胡一刀刀

什么人都要有才行,有勇者也要有虚与委蛇者,只要目标一致就都是战友

晨光渐逝

缅怀先烈,珍惜当下!

知味斋主人

斗争从来都是要有流血牺牲的

十一郎

去留肝胆两昆仑!

用户10xxx44 回复 用户10xxx44 05-29 13:03

那种气吞山河的气势,维新变法改革,总有一帮人义无反顾的抛头颅洒热,明知是死,却勇往直前,偏向虎山行。

用户10xxx44 回复 05-29 12:59

我自横刀向天笑

君子不为小人之匈匈也辍行

匹夫见辱,拔剑而起,挺身而斗,此不足为勇也。天下有大勇者,卒然临之而不惊,无故加之而不怒。此其所挟持者甚大,而其志甚远也。

我的世界 回复 05-26 13:25

事实是挺身而出的才是救国者,沉默的人最终依然沉默,

我为伊狂

魯迅也是鬥士,他的雜文像匕首。不會那麼軟弱

一蓑烟雨任平生 回复 05-26 10:21

你也敢打虎?[捂脸哭]

A_孤楼 回复 05-26 00:36

你先看懂闰土中年再见鲁迅的那声老爷,再来说这话吧!那时候的人都这样,社会体制这些,他的这些文章极大鼓舞了当时的新青年。你这种人才叫喷子

资深油菜苔

秋女侠告诉世人应该怎么做,鲁迅先生告诉世人为什么应该那样做!让子弹多飞一会儿吧!所以女侠固然伟大,先生更有意义!

资深油菜苔 回复 05-24 04:47

亡者只有失败,存人或能成功!!

大黄别闹 回复 05-25 23:54

这样对比没意义。都是先驱,走的路不同而已

燕山雨农

现在女人有秋瑾一半水平吗?

虎禅 回复 05-26 22:28

秋瑾是义士 属于应国运而出的一批特别的人 与徐锡麟同有古人之风的人,个人觉得义士后有烈士 猛士 壮士 战士 侠士。。。卡拉米 弱者 现代普通女性最多到侠士 摸着战士的边已属强者

歌者无声 回复 06-04 13:32

秋瑾是真正的女侠,革命志士。不论男女,一般人都比不了她。

执着光芒未来

敬佩这些先辈们为了中华民族的复兴不惜牺牲自己的生命

阿道尔夫

李秀明曾经击败龚雪演了《秋瑾》,看来龚雪演秋瑾确实不合适,太文弱了

阿道尔夫 回复 05-24 20:34

是那个时候内外生活水平差距太大,那个时候苏小明出国以后,回来探亲,说我在国外都不用笤帚,扫地用吸尘器,登在报纸上,让我看了很震惊,用个笤帚能把你累死吗?

雨林 回复 05-25 21:12

老年人一个

路傍溪桥

都对,我不觉得谁对谁错,都是以自己的方式爱国。

财来自有方之星汉灿烂

革命仁人志士

shenhm9797

西湖边的秋瑾墓被谁挖了?

哦呵 回复 05-24 08:57

那啥,你这是在表功么?

易道

鉴湖真女侠,百草园假义士。

随风 回复 05-24 21:43

贼们其实并不是真的欣赏秋瑾女士,目的只在于攻击文化战士鲁迅!

用户10xxx53 回复 随风 05-25 23:30

的确是这样

飞沙

伟大的革命先驱,不亏是鉴湖女侠

滨哥

英烈不朽!

dream

吾辈当自强

用户10xxx42

我做不了这种人,但我佩服这种人

用户42xxx57

秋瑾赛男儿

此账号已注销

故事会吗?秋瑾和鲁迅先生根本就没有任何交集!你除了编故事,应该是别有用心的的!

sdfreedom 回复 05-24 22:53

有交集。就是这次会议。鲁迅瞧不上激进派,他们力图靠暗杀推倒满清,事实上做不到

此账号已注销 回复 sdfreedom 05-24 23:25

交集个p!鲁迅先生当年留学日本的时候,两个人根本就没有见过面!怎么交集了?

夜尘

搞革命?周树人搞过革命?

江南柴子唐怕虎 回复 05-25 17:22

革命者不一定是拿刀拿枪的。孙中山陈独秀李大钊……不一定打过枪

用户12xxx44 回复 06-07 07:04

知道左翼作家联盟吗?知道左联六烈士吗?真不知道你怎么说得出来鲁迅先生不革命的!

用户92xxx92

爱国方式各有不同,目标一致,无可置喙。

鱼之愚

鲁迅?咋和秋瑾比?云泥之别啊

用户64xxx78

看到秋瑾拔刀,鲁迅吓得尿了一裤

用户10xxx27

秋瑾当年公开判处周树人死型,认为他这样的缩头.乌龟与死无异。周树人一直与日本人关系暧昧,不敢公开批判日本人,其弟周作人疑似日本间谍,也有人说是汉奸。历史真像到底如何,发人深思!

长风

夏秋瑜瑾。才看懂。

隆咚強.

太刚易折,留有用之躯改变中国不好吗?这种无谓的牺牲,不赞同。

有觉无眠

一代巾帼英雄秋瑾 ,革命先驱

海阔天空

很敬佩秋瑾的革命精神,勇敢而坚定…一代巾帼英雄…

用户10xxx42

生当做人杰,死亦为鬼雄。向民族英雄致敬!

何以笙

秋山复秋水,秋花红未已。

用户10xxx55

大侠!

杀猪的汉子

生当为人杰,生亦做鬼雄, 至今思项羽,不肯过江东。

一池莲花

中华民族的抗争精神,代表人物成千上万,秋瑾是其中一个;中华民族的灵魂斗士,代表人物唯鲁迅:从历史中挖出“吃人”、从苦难中沥出“小我”、从彷徨中“走的人多了,也便成了路”。

熙神

鲁迅帅才,秋瑾将才

刘利江Rivers

都是绍兴人 相煎何太急

用户10xxx13

满虏侵占华夏二百多年,比日本鬼子更该死

冷阱

那年头需要这种头脑一热的人,什么都考虑的话,就没人出头了。A计划续集里说的很好

残阳

皆为名利

海马

一个有血性,一个有理智

gsyqw

前言不搭后语。请问到底有没有激烈争吵?

马虎 回复 05-24 10:04

有过争论。一个要学成再回国搞革命,一个要直接回国搞革命。

飞蛇利刃

革命不分先后,不分方式,抛头颅洒热血固然挺快,但是传播思想,开发民智,提升民族觉醒一样不可或缺,都是民族英雄!

咣当

鲁迅秋瑾两家相距不足一公里

江渔梦萍 回复 05-23 21:57

鲁迅故居在今鲁迅路,秋瑾故居在今和畅堂,相距差不多一公里吧

小鱼 回复 05-23 23:39

不到一公里,大约500米

用户96xxx52

不惜千金买宝刀,貂裘换酒亦堪豪。一腔热血勤珍重,洒去犹能化碧涛。

总有刁民想害朕

鲁迅和秋瑾是正宗老乡,都是浙江绍兴人,不过话说回来秋瑾可以算是现代中国女拳的开山鼻祖。

我家的阳台很大

鲁迅主要攻击的是北洋政府,老蒋和他是老乡,并且多次邀请鲁迅去教育部任职,还保护他不受迫害,所以鲁迅对老蒋还是心存感激,没写文章骂过他,只是批评过棉麦借贷条款,说这是美国的残羹冷炙,实际上这个条约对双方都有好处,美国出口了过剩粮食和棉花,中国这边粮食歉收刚好来赈灾,并且轻工业发展迅速,棉花紧缺

扬正鄙邪

巾帼英雄,民族英雄,荡气回肠,气壮山河。表现出了中华民族的气节,伟大的爱国精神感人肺腑。是中国女英雄中的杰出代表!

用户16xxx61

巾帼不让须眉的表率!

人海里的战斗鸡

看面相,还以为女侠是白羊座呢,因为这个脸型白羊座很多。没想到会是天蝎座[呲牙笑] 天蝎座的人这么勇猛,那一定是特别坚定特别顽强的,但这样的人应该能成大事的,可惜啊,如果活到建国后一定是第一女将军。

用户17xxx04

当时能留日的人家世都不错,有的是学以报国,有的是学以谋身。能舍弃优渥的生活唤醒麻木的国人那是要天大的勇气的,不管是用投枪还是用毛笔。秋瑾,陈天华,谭嗣同等真正诠释了去留肝胆两昆仑,我辈岂是蓬蒿人,一点浩然气,千里快哉风。他们的誓去如流星,悲壮而熣灿,组打破了黑夜的冷漠与孤寂。

Moneygod

作者,你当时是坐在靠右第三排,她同桌么?

回眸明天时光 回复 05-23 18:24

你那么想证明没发生这事么?莫非也想去日占区治病(心)顺便结交日本友人!学习日本人的父女共浴文化??

用户13xxx08

鲁迅就是投降派,老公知

阳光灿烂

日本东京,日本人是有想法的啊,日本为什么支持他们在东京。

导医台环球

真英雄!

龙舞

满虏误中华

潇洒哥

看不懂,为什么非要在那等着别人来抓,是不是要这样才可以引起轰动

无尽的蓝

生当作人杰,死亦为鬼雄。至今思项羽,不肯过江东!一代女侠

SamJane

鲁迅是普通人的上限,秋女侠不是普通人[玫瑰][玫瑰][玫瑰]

Cosmo

鲁迅是识时务者。秋瑾没搞明白,你自己就是乙方,非把自己当成甲方,定位错误

旁观者

巾帼英雄,鉴湖女侠,中华青史,当载英名!

奔跑的五花肉

有钱银

哥仔

秋瑾果然是千古难得的侠女

用户12xxx45

女侠,

用户13xxx08

鲁迅一直是投降派

用户15xxx42

有血性,但头脑简单

王者风范

不投靠日本人就是爱国

大头茄子

秋瑾不亏为侠。

gggg

不管鲁迅文笔多好,在这一刻,他是个懦夫

林林

屁,鲁迅去高密了,秋瑾才急了

儍老麾

①陈天华蹈海亦英雄。蹈海,不是跳海。蹈海,走进深处。②秋瑾走武装斗争之路,鲁迅走唤醒民众之路,殊途而同归,都是革命必须的,分工不同而矣。

老鱼

陈天华的警世钟,秋瑾的夜夜龙泉,00后估计很少人人可知啊!

小草

奇女子

饮茗散人

看看其胞弟周建人就知道其当时的真实心态了

LENI

先驱

老黄

敬礼,女侠[作揖]

法海持钵

《谒绍兴秋瑾故居》:知是出群轻死生,百年过眼慨璿卿。激扬文字民初觉,抛却头颅夜始明。许国尤当钦女侠,平权应亦记先行。堪怜殁后还多难,独立庭中思绪萦。

zchaenngg

皆英豪之士,为华夏民族强盛之路探索方向

omxz

夏瑜

7分努力3分佛系的青年

鲁迅的态度是对的。忍辱负重学到先进的知识和技术再图报国在当时是合适的,光有热血没有谋略没有各种实力是不够的。

李世彤

大英雄

丰潭-王

鲁迅好像也没完成学业啊

用户14xxx91

名垂后世

用户12xxx12

豪情万丈的女中豪杰。

司马

周树人关键他是唤醒了一批知识分子,教育了年轻人,所以两岸都对他认可,至于其他其实他只是个知识分子,他不是真的士兵,但他手里的笔胜过子弹

刘士德

鲁迅力作“药”还是中学教材吗?已经被删除吧!

JACKE胡

一路走好!先辈壮哉!

用户10xxx50

秋瑾英雄不朽

小小小乐乐

又是非此即彼,秋瑾跟鲁迅我认为一样伟大,为啥要拿来做这种对比呢?

筒单

秋瑾洪门中人

何霞霞大人 回复 05-23 23:25

秋瑾是白纸扇

用户10xxx28

有两个人,一个是鲁迅,另一个也是鲁迅。

tb604223226

秋瑾是先驱,鲁迅是稳定的革命推动者,两者都有重大意义,一个是点火之人,一个是持续添柴之人,两者不可盲目的去分高下,而且鲁迅对秋瑾有敬佩,惺惺相惜之情,所以他问也是一路人,鲁迅由于思考的更加深远,逐渐影响了一代人,以至于后来被国人称之为“民族魂”!

挥之不去 回复 05-25 17:04

司马南的偶像,天天骂美国结果去美国买房了,

Ado

秋瑾真丈夫,周某只会嘴炮。

彩彻区明

一读这样的文字,就有点想吐,你都替别人把想法说完了,当时鲁迅是这样想的,秋瑾也是这样想的好了吧。

碧海蓝天

巾帼英雄