1998年,72岁的抗战老兵马丹林躺在病床上,浑身插满了管子。而他身价100亿的儿子马未都,看了父亲一眼后,直接对医生说:"拔掉管子,不给他治了!"

这句话像一记重锤,砸在医院走廊上。医护人员面面相觑,谁能想到,一个富可敌国的儿子会放弃救治自己的父亲?这背后究竟藏着什么样的故事?

要理解这个决定,得先认识马丹林是什么样的人。1926年出生在山东荣成一个贫困农家,他的童年伴随着战火与硝烟。11岁那年,日军入侵,家乡被烧成灰烬,乡亲们惨遭屠杀。这些血与火的记忆,在小马丹林心中种下了反抗的种子。

14岁那年,少年马丹林忍无可忍,毅然加入抗日游击队。1944年,他正式成为八路军战士,在枪林弹雨中穿梭,身上留下多处伤痕。淮海战役中,他所在的连队几乎全军覆没,只有他凭借过人的勇气和机智逃出生天。这样一个在死亡边缘多次游走的人,对生命有着自己独特的理解。

战争结束后,马丹林回乡务农,娶妻生子,过着清贫却安稳的日子。夜晚,他常坐在院子里点燃旱烟,给小儿子马未都讲述那些血与火的往事,教导他做人要有骨气,要有尊严。

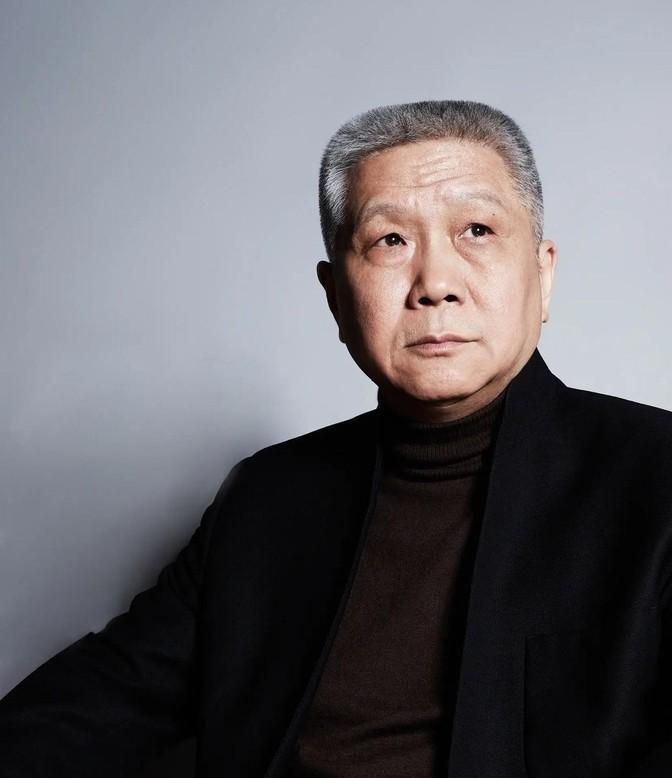

1955年出生的马未都,从小耳濡目染父亲的故事,对历史文物产生了浓厚兴趣。上世纪80年代,他开始涉足收藏界,凭借敏锐的眼光和深厚的学识,逐渐成为收藏界的翘楚。后来创办观复博物馆,成为中国首家私立博物馆的创始人,身家累积至百亿。

财富并不能阻挡疾病的侵袭。1998年,马丹林病倒了。医生诊断结果令人绝望:病情已无法逆转,继续治疗只能延长痛苦,而非生命质量。

面对这个残酷的现实,马未都陷入了深深的挣扎。他有足够的财力为父亲提供最好的医疗条件,但他更清楚父亲的为人——马丹林曾明确表示:"我不想躺在床上任人摆布,活够了就让我安心离开。"

看着父亲被各种管子缠绕,日渐消瘦的身躯,马未都心如刀割。他深知,若父亲清醒,绝不会接受这种没有尊严的生存方式。经过深思熟虑,他做出了那个看似冷酷的决定——尊重父亲的意愿,让他有尊严地离开。

医院里那天,当马未都说出那句话时,医护人员震惊不已。有人质疑他的决定,但他没有多作解释,只是默默承受着外界的不解与指责。

几天后,马丹林安详离世。马未都亲自操办丧事,简单而庄重。乡亲们送别时都说,这位老兵走得硬气,像他活着时一样。

这件事传开后,舆论两极分化。有人指责马未都有钱不救父,是不孝子;也有人理解他的选择,认为这是另一种形式的孝顺——尊重父亲的生命选择权。

马未都后来整理父亲的回忆录,每年清明都回老家祭拜。他常思考:父亲那代人,经历战火洗礼,视死如归,他们对生命的理解与现代人或许不同。对马丹林来说,有尊严地活着比活得长久更重要。

这个故事引发我们思考:生命的意义究竟是什么?是尽可能延长时间,还是保持生命的质量与尊严?马未都的选择告诉我们,有时放手也是一种爱,让亲人按自己的意愿离开,或许比强留更需要勇气。

在当今社会,类似的困境常见于许多家庭。医疗技术可以延长生命,但不一定能提高生活质量。面对亲人的重病,是竭尽所能延长生命,还是让他们少受痛苦?这个问题没有标准答案。

如果是你,面对这样的抉择,你会怎么做?是坚持治疗到最后一刻,还是尊重亲人的意愿让他们安详离去?这或许是每个人都需要思考的生死课题。