1941年,朱凡被俘,日军见寻常酷刑没用,就把她带到湖边,将她的双腿分别绑在两艘汽艇上,随后威胁道:“你说不说?不说让你好看!”

深秋的江南水乡,芦苇荡深处划来一叶扁舟,船头站着的年轻姑娘裹着蓝布衫,手里攥着几本油印教材,眼神比初冬的霜还冷冽。

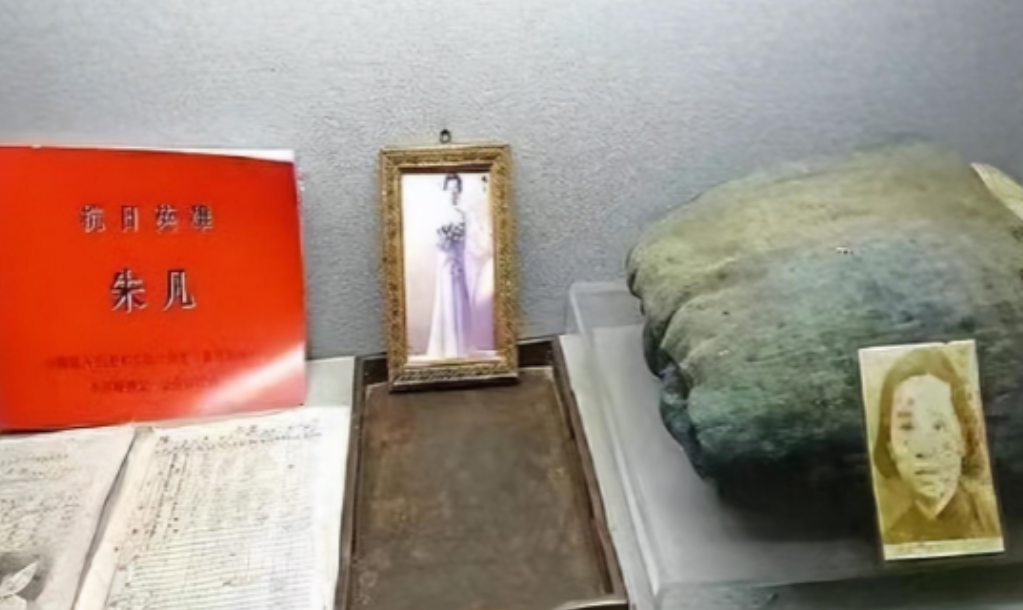

朱凡本名陆慧卿,生在黄浦江畔的殷实人家,父亲开的纺织厂原本能让全家衣食无忧,可一场炮火的到来却把厂房炸成了废墟。

十七岁的她站在瓦砾堆前,看着父亲蹲在焦黑的机器旁抹眼泪,第一次懂了什么叫国破家亡。

淞沪会战,她带着同学在南京路上募捐,把早餐钱换成绷带药品送往前线,青石板路上洒满了传单,也种下了革命的种子。

1938年冬天,在中共外围组织"雪影社"的阁楼里,她郑重其事地在花名册写下"朱凡"二字。

红漆斑驳的桌面上,她给夜校工友们解释:"朱是红旗的颜色,凡是普通人的意思,咱们老百姓跟着共产党,千千万万普通人聚成燎原火。"

从那之后,她白天是陆家市小学的陆校长,教孩子们认字打算盘,夜里就变成走村串户的朱大姐,组织妇救会、教唱《义勇军进行曲》。

有次在横沔镇遭遇伪军盘查,她顺手抄起竹篮里的鸡蛋往对方脸上砸,拉着乡亲钻进了芦苇迷宫。

如此机敏果敢的作风,很快让她在1940年入了党,当上了区委书记。

1941年夏天,日伪军像梳子似的在根据地里来回扫荡,上级命令主力部队后撤,她却执意留下。

"群众是水,咱们鱼离了水还能活?"她在党员会上拍着桌子立军令状。

那些日子,她带着武工队昼伏夜出,把伤员藏在渔船夹层里转移,硬是在敌人眼皮底下建起了三条秘密交通线。

7月23日天刚亮,辛庄尼姑庵的晨钟还没敲响,她就被叛徒出卖了,开会的木门被踹开时,她抓起文件塞进香炉,转身就往反方向跑。

子弹擦着发髻飞过,她故意高声叫骂吸引追兵,给其他同志争取了跳窗撤离的时间,被捕时,她衣襟上还别着没烧完的党费登记表。

苏州宪兵队的刑讯室阴冷潮湿,烙铁在炭盆里烧得通红,日本特务先是用金条诱惑:"陆小姐年轻貌美,何苦当匪?"见她冷笑不语,皮鞭便雨点般落下。

最狠毒的是割之刑,可她疼昏过去前还在数落侵略者的罪行,长达三天的酷刑没撬开她半个字,连行刑的汉奸都说"这女共党是铁打的"。

最后的暴行发生在昆承湖上,两艘汽艇轰鸣着撕开平静的湖面,麻绳那头捆着血肉模糊的年轻躯体。

日军小队长举着军刀狞笑:"现在说还来得及!"回答他的是带着血沫的唾骂。

汽笛长鸣声中,22岁的生命化作漫天红霞,染透了八月的芦苇荡。

老乡们划着渔船找了三天三夜,只捞起几缕沾血的碎布,烈士没有留下全尸,却在百姓心里立起了丰碑。

如今的沙家浜风景区,高耸的纪念碑下总摆着新鲜的白菊,而朱凡本身却比戏里的角色更刚烈。

她教过的学生成了新四军参谋,她发展的党员后来接管了苏州城,连那个出卖她的叛徒,解放后也在公审大会上痛哭流涕:"我这辈子最后悔的,就是害了朱书记。"

血色记忆凝成了城市基因,就像昆承湖的芦苇,岁岁枯荣却生生不息。

当年那个说要做"红色队伍平凡一兵"的姑娘或许想不到,她用生命守护的水乡,如今已是万家灯火映繁星。