1914年,31岁的阎锡山迎娶14岁的徐兰森,洞房花烛夜,阎锡山却对徐兰森说:“你嫁进来是为了传宗接代,我和徐竹青才是真爱。”不料,转身阎锡山就把徐竹青忘记得干干净净!

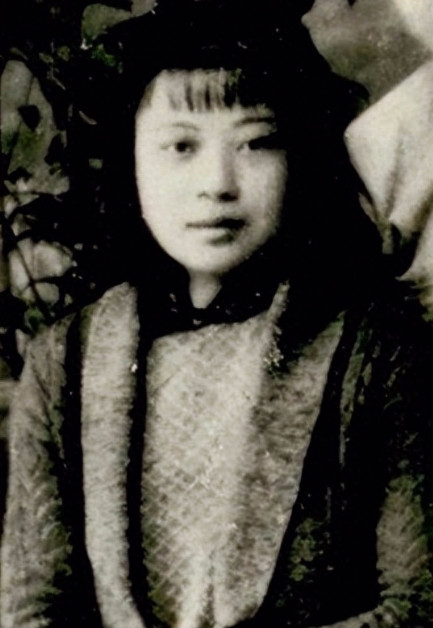

1914年深秋,祁县阎家大院的喜烛映红雕花窗棂,16岁的徐竹青盖着绣着并蒂莲的盖头,手指绞着褪色的红绸。

她听过新郎阎锡山的名字,山西都督,革命元勋,却不知自己的命运会与这人的薄情纠缠半生。

婚前,阎家托媒人说得恳切:“竹青姑娘知书达理,与锡山郎君郎才女貌,”可没人告诉她,阎锡山书房里堆着新式书籍,却从不允许妻子碰,更没人提他那句私下对副官的牢骚:“女子读书识字,终是祸水。”

红烛爆出灯花时,阎锡山掀开盖头,盯着徐竹青低垂的眼睫,他忽然握住她的手:“竹青,你嫁进来是为传宗接代,我和徐竹青才是真爱。”

新娘浑身发抖,这“徐竹青”竟是她自己的名字,她望向铜镜里陌生的倒影,听见阎锡山补了句:“明儿我就纳妾,你只管管家。”

那夜后,阎锡山再未碰过她,他甚至不愿与她同桌吃饭,只在书房见客时,让徐竹青捧着茶盘立在帘外。

1920年立春,阎家祠堂的族老们吵翻了天。

阎母攥着念珠哭骂:“锡山都三十了!徐家闺女不会生,这香火岂不断了?”

徐竹青跪在蒲团上,指甲掐进掌心,她早知自己不能生育,十六岁那年,她偷偷把避孕药方塞进《女儿经》,却被父亲当众摔了书:“妇道人家懂什么医理!”

三天后,阎家托媒人上门,大同许家14岁的庶女徐兰森,愿做填房,徐竹青的父亲蹲在院角抽旱烟:“闺女,这是命。”

徐兰森进门的头件事,是跪着给徐竹青奉茶,她穿着褪色的阴丹士林布旗袍,笑得像朵沾露的栀子:“姐姐教我打理账本吧。”

徐竹青教她打算盘,看她把阎锡山的烟土账目记得分毫不差,看她在宴席上替自己挡酒,说“大姐身体不适”;看她给阎母捶腿时,偷偷往炭盆里扔半截安神香。

“她比我会来事,”徐竹青对丫鬟叹气,那夜她翻出压箱底的《再生缘》,发现书页间夹着阎锡山从前写给她的诗,“我本多情种,何故困高墙?”

1925年端午,徐兰森抱着长子冲进徐竹青卧房:“大姐!小少爷会叫娘了!”徐竹青望着襁褓里皱巴巴的婴孩,忽然想起自己流产时,阎锡山说的那句:“生不出儿子,你连牌位都不配进阎家祠堂。”

此后五年,徐兰森接连生下三子两女,每回孩子满月,阎锡山都会给徐竹青添件翡翠镯子,却从不在她枕边留宿。

最痛的是1930年中原大战,阎锡山败逃大连,临走竟把徐竹青陪嫁的紫檀屏风塞给徐兰森:“你才是正经当家的人。”

1931年深秋,逃难归来的孩子们围着徐兰森喊“娘”。

徐竹青攥着绣了一半的并蒂莲手帕,听小女儿脆生生说:“姨娘给我扎辫子最好看!”

她冲进祠堂砸了祖宗牌位,碎瓷片划破手心,阎锡山闻声赶来,竟冷笑:“不就是个称呼?你当真以为自己还是正头娘子?”

那夜徐竹青烧了陪嫁的二十四幅苏绣,唯留半幅《百子图》,火光里她听见阎兰森在隔壁哼小调,那是她教过的《茉莉花》。

1949年太原解放,徐竹青搬进旧居偏院,每月初一,阎锡山会派人送来两袋白面,却再不肯见她。

她每日对着院角的石榴树梳头,把掉落的发髻埋进树根,这里曾埋过阎锡山送她的定情玉佩。

1960年冬,88岁的徐竹青咽气前,听见孙辈争论:“听说太奶奶年轻时比姨奶奶还美?”她颤巍巍摸出枕下的铜镜,镜面已裂成蛛网,却仍能照出当年那个盖着红盖头的姑娘。

徐兰森的坟前至今立着块无字碑,每逢清明,阎家后人总会看到个佝偻老妇在碑前摆供,那是徐竹青的贴身丫鬟,活到92岁。

她死前对记者说:“夫人临终前擦了三小时妆,说阎锡山最爱看她穿那件绿旗袍。”

而在山西某档案馆,藏着一封未寄出的信,1932年徐竹青写给阎锡,“记得那年你说要给我摘星星,如今石榴树都枯了,你还要那颗星作甚?”信纸背面洇着泪痕,拼成个歪扭的“悔”字。