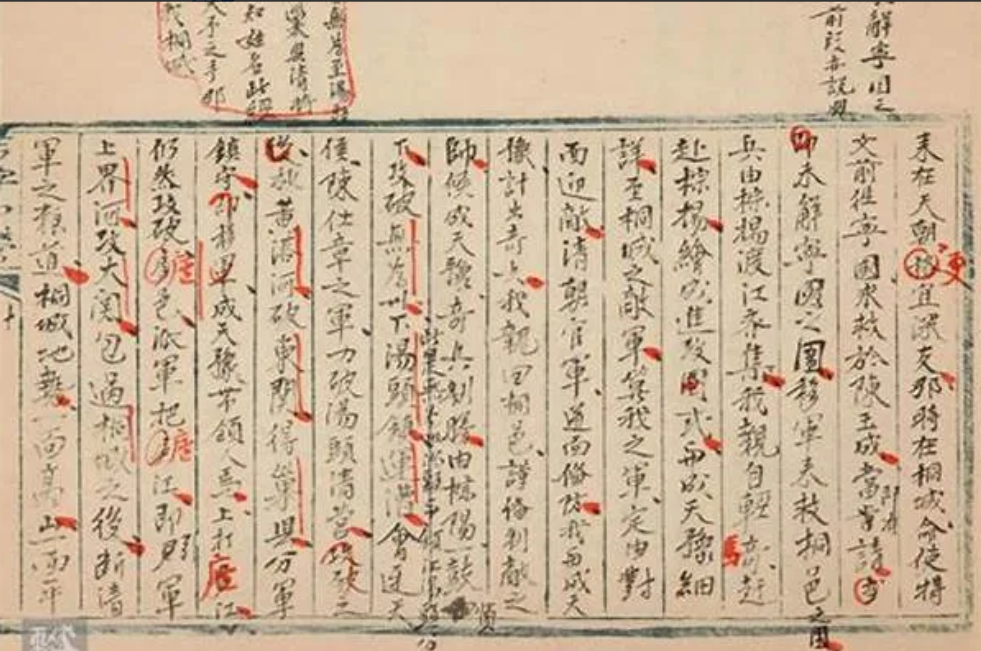

1864年,李秀成落入清军之手,命悬一线,他写下一份将近五万字的供词,字里行间,除了交代太平天国的兴衰,还大胆劝曾国藩反清称帝。

这样一份惊天文书,竟整整被藏了将近百年,直到1963年才在台湾公开,这背后,不只是血雨腥风,更是曾国藩的一场政治豪赌。

天京陷落那年,李秀成被捕的时候,太平天国已经大势已去,曾国藩知道这位“忠王”掌握了太平军的军事机密,更重要的是,他也能写。

于是让人劝降,说只要配合写清楚历史原委,就不杀他,这一招很管用,李秀成答应了,关在南京一个军营里,短短十几天就写出了五万多字的供词。

他自述从广东起义跟着洪秀全,一路打到南京,立下赫赫战功,但也没回避失败原因,还列了“天朝十误”。

这份稿子原本不该引起太大风浪,但他偏偏写了这么一段话:“曾帅仁德,堪托天下”,意思是曾国藩你完全可以自立为帝,脱离清廷,另起炉灶。

曾国藩看完吓出一身冷汗,他是儒家门徒,一心打着“忠义”旗号讨贼,李秀成这话若传出去,不但清廷会疑心他谋反,满朝文武也会盯死他。

湘军虽是他带出来的,但在皇帝眼里,就是一支私军,咸丰时期就曾有人劝咸丰撤他的兵权,如今太平军一灭,这些威胁就更放大了。

于是曾国藩做了一件事:亲自改稿,他把“曾帅仁德”那一段删得一干二净,又把洪秀全的死因,从“病亡”改成“服毒自尽”,好显得湘军攻城有功。

他还动了其他关键地方,比如李秀成说自己是被村民认出来交给清军的,曾国藩硬改成“湘军追兵抓获”。

供词里的“政无章法”也被处理成“战术失误”,把责任从天王洪秀全转向李秀成和前线将领。

供词修改后,被曾国藩压下,不交给朝廷,他嘴上说李秀成写的都是胡言乱语,不值一提,实际上这稿子他悄悄藏进了自家藏书楼。

几年后,他病逝在湖南,供词传给长子曾纪泽,曾纪泽后来成了出使英法的大臣,他没敢动这份稿子,只在家族中保管。

再后来传到曾约农手里,那是曾国藩的玄孙,国民党时期的历史学者。

1949年,曾约农带着这份稿子去了台湾,直到1962年,台湾的学术界开始整理晚清历史,才有人注意到曾家手里有一份“太平天国重要亲供”。

次年,这份稿子在台湾世界书局影印出版,书名就叫《李秀成亲供原稿》。

人们拿着这本书一看,震惊了,原来太平天国败得这么彻底,并不完全是军事原因,而是内部乱成一团。

李秀成对洪秀全毫不留情,说他疑心重、用人唯亲,又拒绝采纳前线建议。

更关键的,是曾国藩的篡改暴露了,他那些删掉的句子,被书中的批注还原出来,尤其是那段劝曾自立的内容,一字一句都印出来了。

台湾学者还特意在旁边注明“据原稿校复”,历史被重新摆上了桌面。

曾国藩为什么要冒这么大风险?因为那段话不只是劝反。

李秀成那时是太平军最高将领,如果他“招降”曾国藩成功,就是反清联手,虽然不太可能实现,但只要这个想法存在,对清廷来说就是“谋逆”。

清廷那时候对汉臣极不信任,像左宗棠、李鸿章,哪一个没被言官弹劾过“自立之心”?曾国藩要保全自己和家族,只能把证据压下去,谁都不能知道李秀成曾这样“夸”过他。

历史上,不少汉臣因为权力太大被皇帝忌惮。

比如明朝的于谦,清朝的年羹尧,都是“功高震主”的典型,曾国藩自己也警觉,哪怕他不想谋反,别人也会怀疑他会谋反。

所以他最怕的不是敌人,而是皇帝的猜忌,他写给弟弟曾国荃的信里反复提到“退身之计”,说要功成身退,不贪权、不恋战。

李秀成的供词一旦传出去,哪怕是死后公布,都会留下“他曾劝我反”的污点,所以曾家一代代保密,不给任何外人看。

直到1963年,清廷早没了,曾氏家族在政治上已无威胁,才有人敢拿出来公开。

这份供词公布之后,也引发了学界不小的争议,有人开始重新评价太平天国失败的原因,不再单纯怪湘军太猛,而是看到天国内部的崩溃。

也有人对曾国藩的“忠清”形象产生怀疑,毕竟他偷偷改人供词,这行为怎么说都说不过去。

曾国藩日记里骂李秀成“献谀乞怜”,但人家供词里说他“仁德可托”,这两种态度放在一起看,确实有点打脸。

更有意思的是,供词原稿中的语气其实相当冷静,没有多少求生欲,也不像一个马上要被处决的犯人。

他像在写一本回忆录,把一路风风雨雨一一交代,李秀成虽然失败了,但这份稿子让后人看到了一个战争失败者的冷静反思,也让曾国藩的政治算计,第一次赤裸裸地展现在公众面前。

曾国藩靠湘军打下半壁江山,但靠这场隐秘的篡改,才保住了自己和家族的未来。

他不是不忠,也不是想谋反,只是在那个朝不保夕的清末乱世里,他必须把话说一半,手留一招。