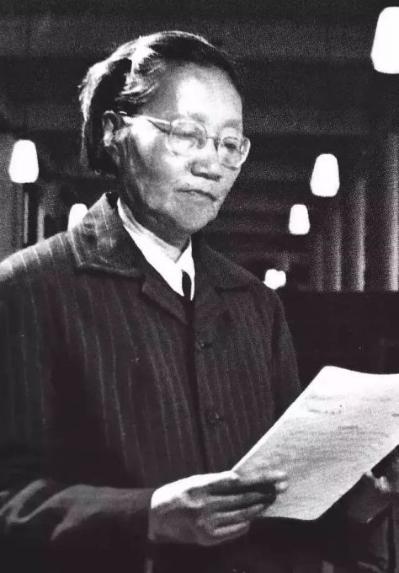

1960年,北大才女王承书狠心抛弃丈夫和孩子后不辞而别,从此音信全无,17年后,当满头白发的她出现时,孩子们愣住了,随后悲痛大哭...... “妈,是您吗?这么多年您音讯全无,到底去哪儿了?” 十七年未见,乡音无改鬓毛衰,满头银发的王承书推开家门,三个孩子一拥而上,明明是骨肉亲情近在咫尺,但是却迟迟不敢上前。 王承书将三个孩子拥入怀中,一家人哭成泪人,正在此时,在外工作的丈夫张文裕回家,见到此情此景,一向刚强的他也激动落泪了。 等了十七年,无数次在梦中梦到团聚的场景,张文裕已经习惯了跟期待落空的怅惘和平相处,如今终于归家的妻子就在眼前,张文裕没有埋怨,只有无尽的心疼。 曾经留着飒爽的短发的王承书,如今头发斑白、满目沧桑,十七年的风霜历历在目,王承书却没有觉得受苦,这一切都是值得的。 无论多少次,无论多艰难,无论分别多久,只要国家说需要,王承书都会千万次说出那句,我愿意! 1941年,大学的高材生王承书,考取美国巴尔博奖学金,师从美国物理学的权威教授无伦贝克。 王承书的研究轰动世界,但是当新中国呼唤远游的学子,王承书义无反顾地离开了美国。 优厚的生活固然享受,但是祖国的需要更值得奋斗,从事气体分子运动研究的王承书,因为国家需要筹备建设热核聚变研究室,毅然而然转行。 “我愿意为热核聚变挂帅!”王承书说到做到,投身到了当时国内一片空白的领域,她边学边干,给中国热核聚变的发展垒起了基石。 她呕心沥血的研究,给中国热核聚变拨开了迷雾。与此同时,国家原子弹核心技术的攻关研究,陷入了困境之中,制造原子弹的核心材料浓缩铀,生产遇到了困难。 在那个人才和技术的短缺的年代,谁能站出来扛起大旗,钱三强面色沉重的找到王承书。 “你是个好同志,我本不该跟让你为难。可是这个不情之请,不是为了自己,而是为了国家,浓缩铀需要人带头攻关,你愿意吗?” 第二次转行,王承书依然没有犹豫:“国家需要我,我就愿意,您放心!” 浓缩铀的研制事关原子弹,工作内容和工作地点都要求绝对保密,甚至连联络地址都没有。 王承书没有透露一点儿消息,不发一言地收拾好行李,留下“工作需要,离开勿念”的字条,自此音讯全无。 17年刻苦钻研,17年亲人分别,王承书去了哪里,在干什么,什么时候回来,张文裕和孩子们一无所知。 每当孩子们问起母亲的下落,张文裕都不知道如何作答。他是最了解妻子的人,王承书的离开,一定有她的道理,王承书的不辞而别,也一定有不得不这样做的理由。 “妈妈是爱你们的,总有一天,她会回来的。”张文裕就这样等了一天又一天,王承书也在孤独中探索,为了核事业,奉献了自己的青春年华。 原子弹爆炸时间紧迫,制造原子弹的每一个环节都任务繁重,王承书既要补足原子弹知识,又要着手浓缩铀实验,一分钟掰成两半使。 夜以继日的研究,让王承书脸上布满了皱纹,长期在核辐射环境下工作,让王承书的头发快速变白。 王承书带领着团队在大漠中努力钻研,一摞摞计算研究的草稿,堆得比王承书伏案工作的身躯还高。 功夫不负有心人,王承书主导的核材料分离浓缩技术取得突破,浓缩铀量产提上了日程。1964年,第一颗原子弹爆炸成功,王承书的奉献书写核能研究的历史上。 国家交付王承书的任务还没有结束,钱三强再次向王承书发出邀请,请她参与到同位素分离研究中。 第三次转行,王承书依然说了我愿意,家庭和个人都在身后,王承书为了国家一往无前。 1977年,王承书回家探亲,见到阔别已久的孩子和丈夫,在外人看来,王承书“抛夫弃子”离开,但是家人们见到王承书的那一刻后明白,王承书的离开,是为了更崇高的目标。 参考资料:王承书:一生三次“我愿意”,被称作中国第一颗原子弹爆炸的女功臣2023/7/1来源:中国科学报