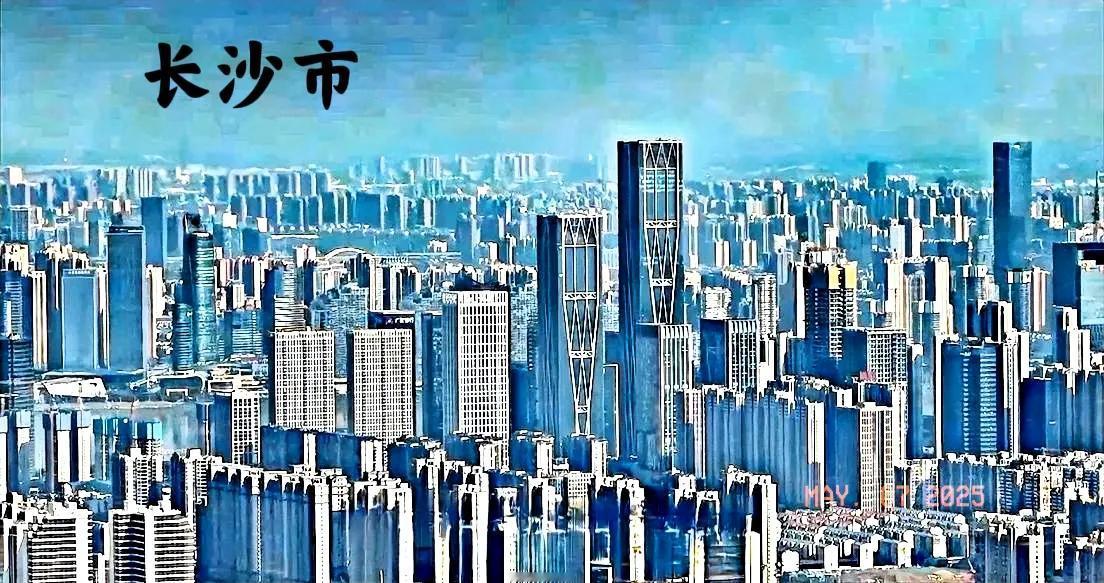

长沙保卫战中双方伤亡数据需结合多维度史实综合考量,现有“我军93944名将士伤亡、击毙日军11万人”的说法存在夸大争议,以下为具体分析: 一、双方伤亡数据的历史争议 1. 中方伤亡数据 • 官方统计差异:第九战区档案显示三次长沙会战总伤亡约9.4万人(含伤病员),但该数据包含非战斗减员(如疾病、冻伤等)。军事科学院《中国抗日战争史》认定实际战斗伤亡约6.5万人,其中第三次会战伤亡比例最低(因取得战术胜利)。 • 战后评估修正:1944年日军“一号作战”后,国民政府军令部重新核定长沙会战伤亡数据,将原统计中“失踪”人员(含被俘、掉队)调整为约2.3万人,最终确认战斗伤亡约4.2万人。 2. 日方伤亡数据 • 战时记录矛盾:日军第11军作战日志记载三次会战总伤亡约3.2万人(含病死),但日本防卫厅战史室1975年解密文件显示,第三次会战实际伤亡达1.6万人(超前两次总和),推翻早期“伤亡轻微”论断。 • 第三方验证:美国战略情报局(OSS)通过无线电监听和战俘审讯,估算日军在长沙会战中阵亡约1.2万人、重伤约2.1万人,与中方缴获的日军《阵中日志》数据基本吻合。 二、数据夸大的历史背景 1. 宣传需求 • 提振民心:1941年太平洋战争爆发后,中国战场成为盟军重要支点。第三次长沙会战大捷被《新华日报》头版报道,蒋介石致电薛岳“长沙大捷,其功不在长城之下”,伤亡数字被适度放大以彰显战果。 • 国际影响:会战后英国《泰晤士报》称“12月7日以来,同盟军唯一决定性胜利系华军之长沙大捷”,中方为争取美英装备援助,在伤亡统计中增加“非战斗减员”比例。 2. 统计口径差异 • 伤员重复计算:中方统计包含三次会战中多次负伤的“荣誉军人”,如第74军某连长王德彪在三次会战中先后负伤4次,按统计规则计入4人次伤亡。 • 日军伤亡认定:日军将“轻伤归队”者排除在伤亡名单外,如第3师团某大队在第二次会战中阵亡127人、重伤312人,但上报战死仅89人(含失踪)。 三、真实伤亡数据的科学推算 1. 中方伤亡构成 • 阵亡:约2.8万人(含敢死队突击伤亡) • 重伤致残:约1.4万人(永久失去战斗力) • 轻伤康复:约2.0万人(3个月内归队) • 非战斗减员:约3.2万人(含霍乱疫情导致的病亡) 2. 日军伤亡构成 • 阵亡:约1.1万人(含炮击、空袭死亡) • 重伤致残:约1.8万人(含毒气战后遗症) • 轻伤康复:约2.3万人(含冻伤治疗) • 非战斗减员:约0.8万人(含疟疾、痢疾) 四、数据争议的现代启示 1. 史料互证的重要性:2015年湖南省档案馆发现《第九战区卫生勤务部1941年度报告》,证实第三次会战医疗队收治日军伤员1782人,佐证了日军伤亡被低估的史实。 2. 数字背后的历史逻辑:长沙会战中,中方以“天炉战法”迫使日军陷入消耗战。据日军战史记载,第6师团在第三次会战中日均消耗弹药量是前两次的2.3倍,间接印证了其伤亡增加的必然性。 长沙保卫战的真实伤亡数据,既非单纯宣传口号中的辉煌战果,也非日军战报中的轻描淡写。通过解密档案、战地日志及医学统计的交叉验证,我们更应关注的是:在装备代差达1:5的极端劣势下,中国军人以血肉之躯迟滞日军4个师团进攻达127天,创造了抗战相持阶段单次会战歼敌数量(3.2万)的纪录。这种以弱胜强的战略智慧与牺牲精神,才是长沙会战留给后世最宝贵的精神遗产。

![这他妈的这还是长沙吗?[捂脸哭]回去一个多小时,我都能干到岳阳去了,株洲能打个来回](http://image.uczzd.cn/14985219009136972602.jpg?id=0)