1962年7月,双目失明的陈寅恪因洗澡跌倒瘫痪卧床。患有心脏病的妻子日夜照顾,没想到他却给妻子写了挽联,不过妻子看后却说:“放心,我定比你活得久……”

1926年7月,36岁的陈寅恪从美国回到北京,在清华任教。

陈寅恪以学识渊博著称,他不讲究衣着,夏秋季穿蓝布长衫,冬春季一身灰长袍青布马褂,腋下夹着蓝布书包。

此时的她还是未婚状态,母亲母亲俞氏已去世,而兄弟姐妹中只有陈寅恪还没有成家,为此父亲陈三立非常着急。

由于陈寅恪是单身,学校便安排他住在单身宿舍。陈寅恪嫌其太冷清,不愿住。之后同事赵元任就邀请他住到自己家。

时间久了,同事赵元任夫妇就广泛动员同事为陈寅恪物色对象,操心成家。

有一次,赵元任妻子和陈寅恪在交谈时装作无意地说道,她曾在一位女教师家中看到墙上悬挂着的诗赋书法苍劲有力,题注写的是:“为人作书,口占二绝,冬阴已久,立春忽晴,亦快事也。”末尾署名“南注生”。 她假装自己不知道“南注生”是何人,特向陈寅恪请教。

陈寅恪有点惊讶,想了了一会儿,说此人定是瀼阳唐公景菘的后人。

唐景菘是清末著名的爱国将领。陈寅恪非常仰慕他。于是陈寅恪便向赵元任妻子提出,希望能去拜访这首诗赋的主人。

此时赵元任的妻子偷偷的高兴,她的“目的”达到了,因为这个主人正是唐景崧的孙女唐筼,也就是她要给陈寅恪介绍的对象。

当时的唐筼,在北师大当体育教员,曾为鲁迅夫人许广平的老师。

两人见面后,陈寅恪的学识和儒雅谦逊的气质,让唐筼颇为倾心,而唐筼的教养与落落大方的气质,让陈寅恪如沐春风。

这次见面后,陈寅恪便经常约唐筼见面,两人很快就陷入热恋之中。

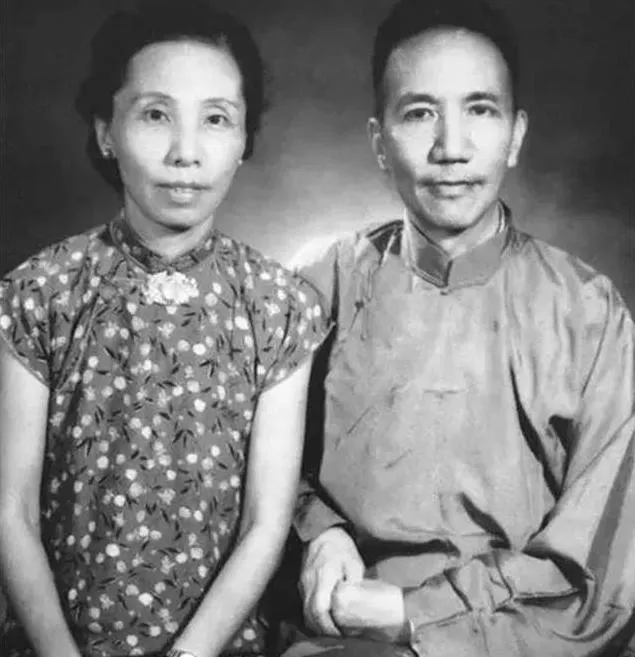

1928年8月31日,38岁的陈寅恪与30岁的唐筼在上海结婚,就这样两个“大龄青年”组成了新的家庭。

婚后,陈寅恪陆续发表了50多篇学术论文,在国际上也享有盛名。唐筼则陆续生下了三个孩子,安心在家相夫教子。

但是好景不长,1937年北平沦陷,陈寅恪的父亲绝食明志,选择了自s。

父亲去世后,陈寅恪经常伤心哭泣,导致右眼视网膜脱落。原本医生建议他尽快进行手术。

由于陈寅恪在学术界威望极高,日本人便以日币四十万元强付陈寅恪办“东方文化学院”,并派日伪三番五次到他家登门劝告。

但是为了躲避日本人,陈寅恪并没有积极治疗,因为他要带着一家人四处逃亡。

唐筼同丈夫一起拖家带口地举家搬迁,一路上她一直担忧着丈夫的眼睛,又要照顾几个孩子,本就体弱的唐筼也患上了心脏病,夫妻二人拖着病躯一路颠沛。

1944年时,陈寅恪终于完成了《唐代三稿》的写作,但在这时他的眼睛也已经恶化得十分严重,到了完全看不清的地步。

这对于陈寅恪来说,却是致命的打击。

在陈寅恪最绝望的时候,是妻子唐筼站出来,坚定地对他说:以后我就是你的眼睛。

此后三十年,唐筼便成为了陈寅恪的眼睛。

陈寅恪对唐筼是感激的,他不止一次教导女儿们:“你们不尊重我可以,但是不能不尊重你们的母亲,妈妈是全家的天,没有妈妈就没有我们。”

1962年7月,陈寅恪摔断右腿股骨,从此就一直躺在床上,而唐筼就这样日复一日地照顾陈寅恪,然而她自己的心脏病也越来越严重。

看着卧病在床的妻子,陈寅恪心里非常难过,他不愿将妻子独自留在世上,也做好了妻子即将离去的准备;所以他含泪为重病期间的妻子,写下挽联:

涕泣对牛衣,卅载都成肠断史。废残难豹隐,九泉稍待眼枯人。

听着挽联的唐筼哭了,几十年来,日子那样艰难,她未流过一滴眼泪,而今丈夫的一幅挽联,将唐筼感动得热泪盈眶。

唐筼拉着陈寅恪的手深情的说:我定比你活的长,无论如何,我都会走在你后边。

在这种想法的支撑下,唐筼最终康复了。而唐筼也的确做到了,在陈寅恪死后,她安排好了陈寅恪的一切后事,在他去世一个半月之后,追随他而去。

在去世之前,唐筼面对着满屋子的儿女子孙,面容安详,说着:“我去天堂陪伴丈夫去了。”

陈寅恪对学术研究的执着和痴迷,不畏权势的傲骨,特立独行的气节,以及他和夫人唐筼的生死相依的爱情,一直被后人所称颂。

清华大学这样评价陈寅恪:“先生是有弱点的,但是却没有污点,我们或许可以达到先生那样的学术成就,但是却难以超越先生那样的人生境界。”

爱情是玄妙的事物,无爱之人不知其美妙之处,有爱之人则深陷其中,能够遇到一个与自己相守一生,相伴到老的人,需要耗费极大的运气,有些人究极一生也难以觅得一位良人,而有些姻缘深厚的人,只需一眼就能够找到自己的爱人。

无疑,陈寅恪与唐筼的感情就是如此。

年轻时候的爱情鲜艳欲滴,年老时候的爱情,朴实无华。

我们坦然去接受,不同时段的爱情的样子。但最重要的有一点不能变,爱情的本质就是不离不弃。

或许,婚姻最美的地方也在于此:深情之下无怨无悔的陪伴。