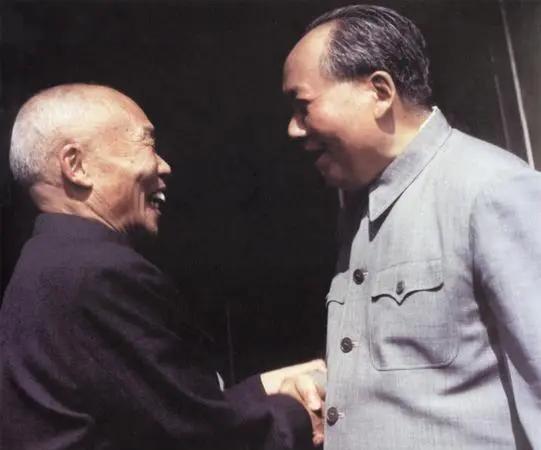

“等革命成功了,你就拿着这张纸条来找我毛泽东!记住,你一定要来找我!”1951年,毛主席主动邀请陈添裕到北京见面,但陈添裕却没有赴约。对此毛主席并未生气,依然十分感激他,陈添裕是谁?他做过什么呢? 荆棘划破了陈添裕的脚,血染红了山路,但他咬牙背着“杨先生”狂奔。1929年的那个夜晚,福建永定县牛牯扑村的深山里,枪声如雷,国民党民团的火把在夜色中闪烁。20岁的陈添裕,个子高挑,脸庞被汗水和泥土糊住,背上的男人气息微弱,却低声催促:“快走,别管我!”陈添裕咬紧牙关,心里只有一个念头:不能让这个“杨先生”落入敌手,哪怕拼上命。 他不知道,这个病弱的男人,正是毛泽东——那个将带领中国走向新生的领袖。 1929年6月,牛牯扑村掩映在金丰大山的密林中,竹林摇曳,溪水潺潺。这里地形复杂,山高林密,村民们世代靠山吃饭,民风朴实却觉悟极高。陈添裕是村里赤卫队的骨干,20岁出头,壮实得像头牛,平日里话不多,但干起活来从不含糊。他家那座二层土楼,墙厚窗小,是祖辈留下的老宅,屋檐下挂着风干的玉米,院子里总有鸡鸭跑来跑去。 这年夏天,一个名叫“杨子任”的男人住进了陈添裕家。他脸色苍白,咳嗽不止,听说得了疟疾,村里人都叫他“杨先生”。没人知道他的真实身份,只晓得他是个“重要人物”,有粟裕率领的一个警卫连护着。 “杨先生”并非整日卧床。病稍好些,他就拄着竹杖,走村串户,穿着破旧的灰布衫,和农民们唠收成、谈地主,眼神里透着股韧劲。陈添裕跟在旁边,觉得这人虽瘦弱,气场却不一般。可危险也在悄然逼近。村里有个地主张克识,家产被分后怀恨在心,偷偷观察“杨先生”,觉得他不像普通人,便向国民党民团告密。民团头子林蔚民一听,纠集了600多人,趁夜摸向牛牯扑村,要抓这个“共产党大官”。 那天夜里,月光被乌云吞没,村口突然传来犬吠。赤卫队员冲进土楼,急喊:“杨先生,敌人来了!”陈添裕正在灶台旁烧水,闻言扔下柴火,冲上楼。屋里,“杨先生”正披衣起身,贺子珍——他的妻子,怀着五个月的身孕,扶着他,脸上满是焦急。粟裕的警卫连已和敌人交火,枪声越来越近。金丰区委书记陈兆祥果断下令:“转移杨先生到雨顶坪,务必保他安全!” 雨顶坪在十多里外的深山里,地势隐蔽,敌人不易发现。陈添裕和三名赤卫队员抬着担架,护送“杨先生”和贺子珍撤退。可刚出村,火把光亮已逼近正面,民团喊杀声震天。陈添裕当机立断:“走后山!”后山坡陡路窄,灌木丛生,担架磕磕绊绊,行进艰难。眼看敌人追近,“杨先生”挣扎着说:“放我下来,我能走。”陈添裕急了,枪声就在耳边,他顾不上多说,蹲下身:“杨先生,上我背!” “杨先生”还想推辞,陈添裕已将他背起,撒腿就跑。山路崎岖,碎石硌脚,荆棘像刀子划过他的小腿,血混着汗流下,他却像没感觉似的。背上的“杨先生”气息微弱,低声说:“小伙子,慢点,别摔着。”陈添裕咬牙:“您别说话,抓紧我!”他一口气跑了十里山路,双腿像灌了铅,肺里像着了火。终于,雨顶坪的山洞出现在眼前。他把“杨先生”放下,自己却腿一软,瘫倒在地。 洞里,贺子珍和赤卫队员们围上来,点起火把。陈添裕的脚底满是血泡和荆棘,裤腿被划得稀烂,脸上也有几道血痕。“杨先生”看着他,眼神复杂,掏出三块大洋塞过去:“小伙子,拿着,养伤。”陈添裕推开,憨憨地说:“杨先生,您带着大家闹革命,我出点力算啥。”“杨先生”没再坚持,从贴身小本子上撕下一页,写了几行字,递给他:“等革命成功了,拿着这张纸条来找我,记住!”陈添裕接过,揣进怀里,没多想。 时间跳到1953年秋,新中国成立的消息早传遍山村,陈添裕也听说了,当年的“杨先生”就是毛泽东。他摸了摸怀里那张早已遗失的纸条,心想:毛主席是大人物,哪还记得我这小人物? 可毛泽东没忘。那年国庆前,一封电报送到村里,署名简单:“请你来北京观礼。”陈添裕拆开信,手抖了抖。可偏偏这时,妻子即将临盆在即,40岁的老来得子,他怎能走开?纠结一夜,他找到堂弟陈奎裕:“奎裕,你替我去吧,替咱村里人看看天安门。” 陈奎裕到了北京,见到毛泽东。毛主席拍着他的肩,笑呵呵:“你不是背我的陈添裕,你是看茶桶的!”毛泽东记得清清楚楚。他拉着陈奎裕问村里近况,末了让人带回一堆礼品,托他转交陈添裕和乡亲们。 陈添裕没去北京,但他的故事传遍了村里。他从不觉得自己做了什么大事,只是常说:“杨先生带着咱们翻身,我出点力,值!” 据历史记载,牛牯扑村现为红色旅游景点,保存完好的土楼和当年的竹寮遗址,吸引着游客前来缅怀。陈添裕的后人仍生活在村中,传承着那份朴实的革命精神。福建永定县档案馆存有相关史料,记录了陈添裕等赤卫队员的英勇事迹,彰显了土地革命时期群众基础的深厚力量。