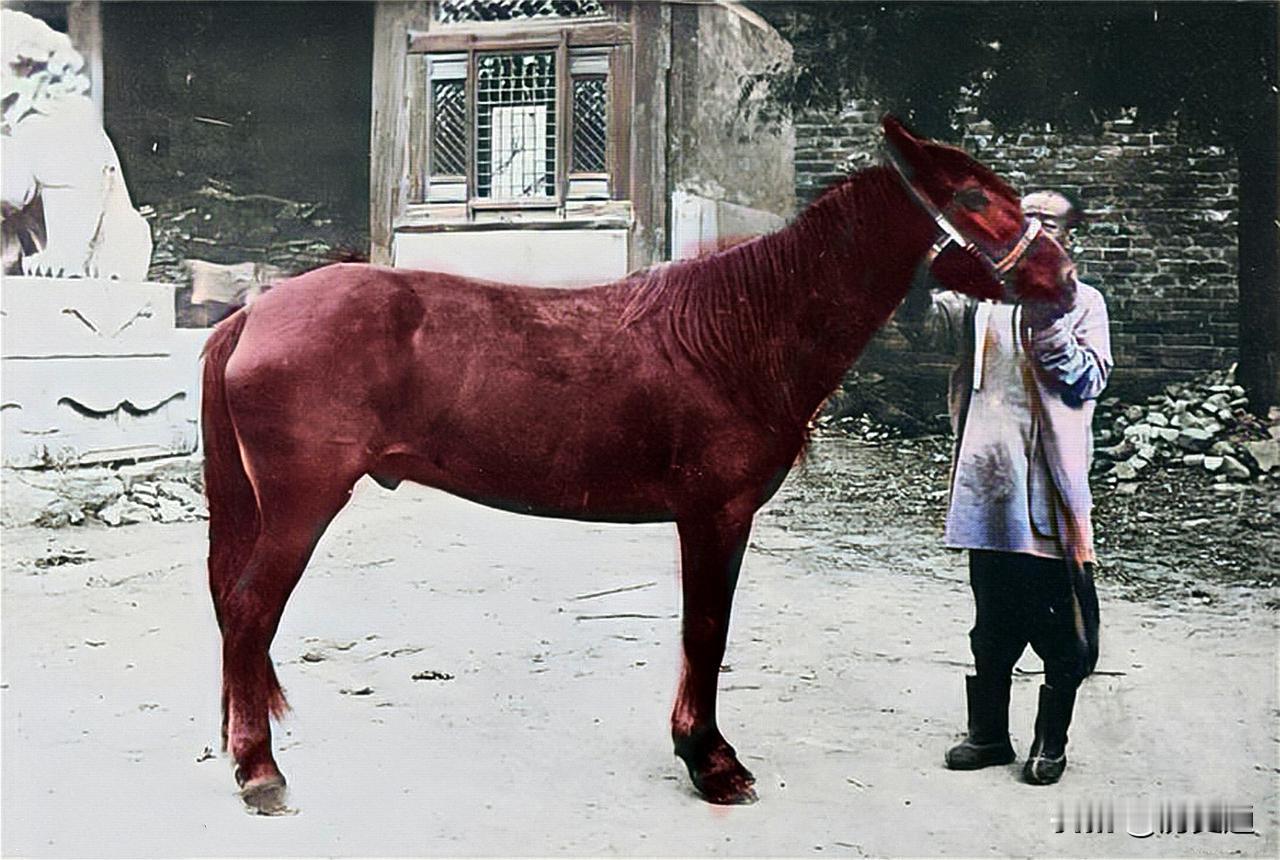

[太阳]1980年,国家以2400元的价格收购一名大三学生的画作。没曾想,不久之后,这幅画竟然成了中国美术馆的镇馆之宝。 1964年,罗中立考入川美附中,读到二年级时响应号召,跟同学去四川达县农村教学实践,第一次跟农村贴得这么近。 中学毕业,他又作为知青下乡到达县,在钢铁厂当了钳工,虽然日子苦可他对画画的热情一点没减。 凭着天赋,县里的大小连环画,几乎都给他包圆了,这些早年经历,都成了他后来创作的养料。 1975年除夕夜,他出门时,瞥见公厕边蹲着个抽旱烟的老汉,黢黑的皮肤,脸上的皱纹像刀刻斧劈,眼神有点浑浊,就那么瞅着他。 罗中立心里咯噔一下,说不出的心疼,他赶紧跑回屋,手甚至都有些抖,抓起画笔就把那揪心的一幕飞快画了下来,并将稿件留了下来。 1980年,罗中立为了找素材,去了还没怎么开发的大巴山,在那儿,他碰上了一群朴实的农民,其中有个叫邓开选的大叔,对这些来体验生活的学生照顾得那叫一个无微不至。 邓大叔家不富裕,却总变着法儿让学生们吃好住好,这份实在的善意打动了罗中立,他开始以邓大叔为模特,常跟着下地,细细琢磨大叔干活时的每一个姿态、每一个表情。 有空就拉着大叔聊天,要把这位农民父亲的形象刻进脑子里,这么一来二去,罗中立画了不少邓大叔的速写和底稿,这些都为后来的《父亲》打下了底子。 八十年代,罗中立当时大二,眼看不少同学在画坛混出了名堂,自己却还是个小透明。 同学一撮合,他决定参加第二届全国青年美展,那会儿美术圈正流行“伤痕美术”,受“伤痕文学”影响。 但罗中立不想凑热闹,他想找个新角度,画点不一样的,一天整理旧画稿,翻到多年前除夕夜画的那张守厕所老人的速写,他眼睛一亮:“有了!” 他就照着那张速写,画了幅《守粪的老农》,可端详来端详去,总觉得差点意思,这还不是他心里那个能代表中国农民的形象。 “不够,还不够。”他嘀咕着,又一头扎进画稿堆里翻找,下乡时跟老农一起晒谷子,有个老农蹲墙角,把掉石缝里的谷粒一颗颗抠出来的场景,一下蹦了出来,给了他新灵感。 很快,第二稿《粒粒皆辛苦》出来了。可准备上色时,他又觉得画幅不对劲,人物不够显眼,农民那种朴素坚韧的劲儿出不来。 重新琢磨后他决定把农民形象放大,几乎占满整个画布,用视觉冲击力把主题砸出来,为了让老农形象更饱满,他又想起插队时照顾过他的老乡邓开选,还有大巴山那些活生生的农民。 老人脸上的每条皱纹,眼神里的沧桑和硬气,甚至指甲缝里的泥,他都抠得仔仔细细,一个月下来,反复修改打磨,他总算把自己想说的都倒进了画布,给画取名《我的父亲》。 画快送展了,一个朋友却给他泼冷水:“你还是别比了!你这老农,一看就是旧社会的,苦大仇深的,送去肯定没奖!” 罗中立不这么想,他觉着这就是他要的“父亲”,那股子深沉、朴实和坚韧,他没听劝,硬是把画送了出去。 没想到,《我的父亲》在省级评选,专家们一致叫好,决定推荐到北京参加全国美展。 不过,送展前,省里专家提了个修改意见:给画里人物耳朵上夹支圆珠笔,罗中立搞不懂,跑去问专家。 专家耐心解释:“加上圆珠笔,就代表新时代了,说明他不是旧社会农民。”罗中立盯着画看了半天,最后还是听了话,在老农耳朵的白汗巾边上,小心添了支不怎么起眼的圆珠笔。这算不算一种时代的黑色幽默呢? 作品送到北京,评委吴冠中先生一看就给震住了。 他特地找到罗中立,提了个更绝的建议:“画名改成《父亲》吧。他不光是你的父亲,更是我们千千万万中国人的父亲,是养育了我们整个民族的土地的象征。”罗中立一听,激动得直乐:“总算有人懂我了!就叫《父亲》!” 结果,改名后的《父亲》在全国青年美展上,甩开第二名足足700票,拿了金奖,罗中立也得了400块奖金。 更重要的是,中国美术馆正式收藏了这幅画,国家为此掏了2400元,罗中立后来自己也说,《父亲》的诞生,离不开他那十年知青岁月和对底层人民的体察,这幅画是“被时代创造的作品”。 如今,《父亲》早就是中国美术馆的头牌,复制品也上了语文课本和美术画册封面,影响了一代又一代人。 每次展出,都能掀起不小的动静,画里那位老农,朴素却有股子顶天立地的劲儿,总能打动无数观众的心。