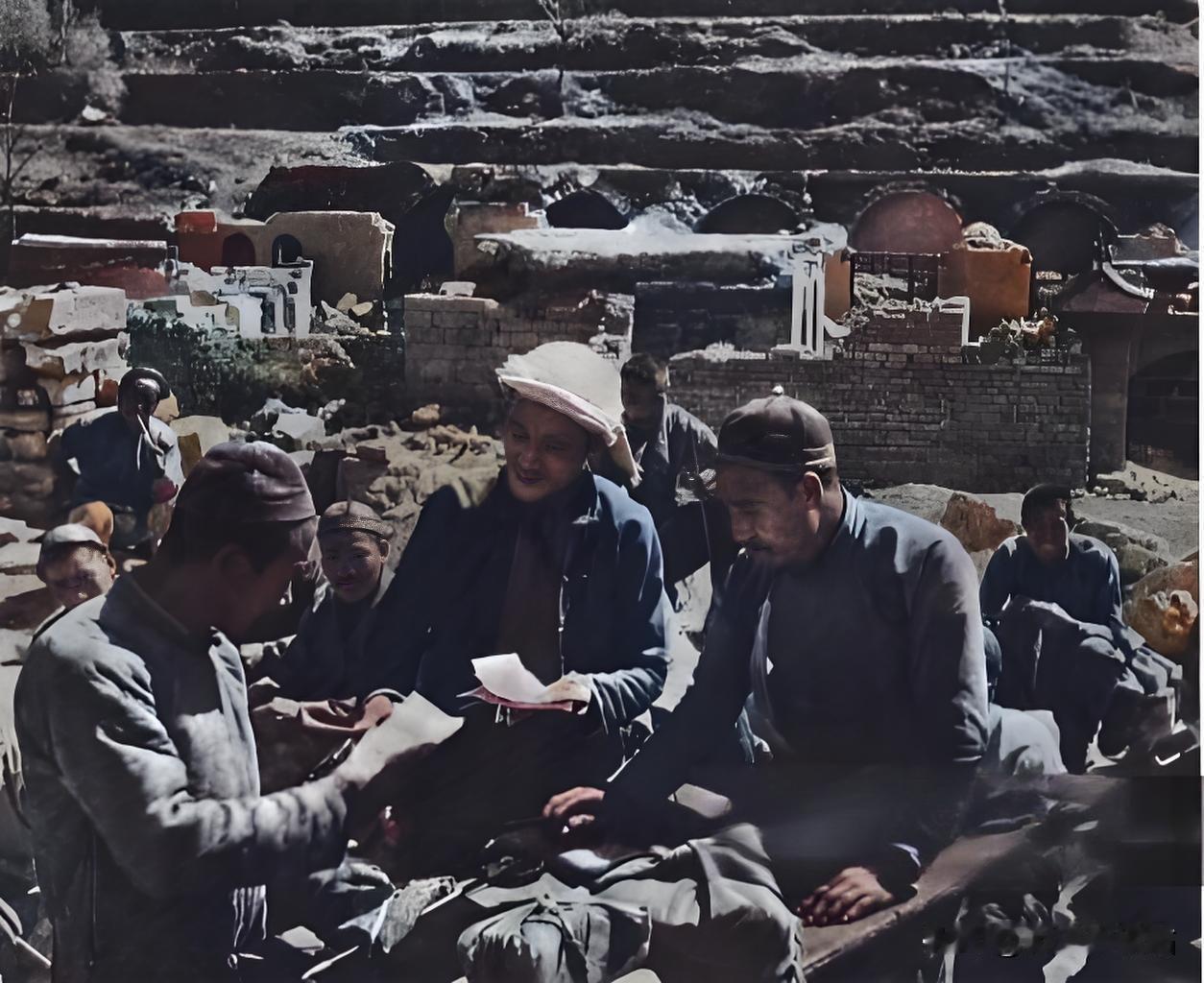

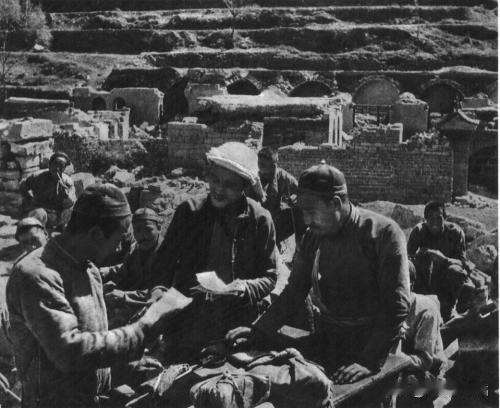

1943年春,晋察冀边区北岳区遭遇百年未遇的大灾荒。日军"三光政策"与持续干旱叠加,全区粮食产量锐减至常年的三成,30万灾民濒临死亡边缘。在这场生存危机中,边区政府创造性地将赈灾贷款与生产自救结合,干部与群众以血肉之躯筑起抗灾长城。 1942年秋至1943年春,北岳区滴雨未降,56万亩农田龟裂,小麦出苗率不足10%。与此同时,日军对北岳区发动"毁灭扫荡",烧毁房屋5.2万间,抢走粮食5800万斤,宰杀耕畜1.1万头。曲阳县尖地角村村民李殿冰回忆:"树皮被剥得精光,连观音土都挖不到,饿死人的惨状天天都有。" 易县龙居村13名妇女被迫逃入敌占区,8人嫁给伪政权特务;完县一区71名党员逃亡,基层党组织瘫痪。阜平集市上出现人吃人的惨剧,甚至发生灾民哄抢公粮、殴打残废军人的恶性事件。边区政府紧急统计显示,全区因灾死亡人数达7.2万,占总人口的4.8%。 1943年2月,晋察冀边区银行紧急增发376万元救灾贷款,占全年贷款总额的28%。这笔资金通过"县-区-村"三级核查体系,精准发放给最困难的农户:每户发放30-50元边币,用于购买种子、农具。盂县店上村用贷款购置耕牛23头,开垦荒地1200亩。向纺织合作社发放低息贷款,完县大悲村妇女用贷款购置纺车,月产土布500匹,获利可购买粮食3万斤。 - **运输专项款**:组织灾民组成"运输队",将山区药材、山货运往敌占区换取粮食。平山县3000名灾民参与运输,三个月内换回粮食120万斤。 1943年4月,聂荣臻签发"树叶训令",严禁部队采摘村庄15里内的树叶。司令员带头吃黑豆、挖野菜,甚至杀掉战马分肉给群众。边区政府机关每天节约2两粮食,全年累计节约小米50万斤。 1944年,美国记者哈里森·福尔曼在《北岳区见闻》中写道:"这里没有粮食救济,只有组织起来的农民。他们用铁锹对抗饥荒,用互助组对抗死亡,这是我见过最伟大的生存实验。"