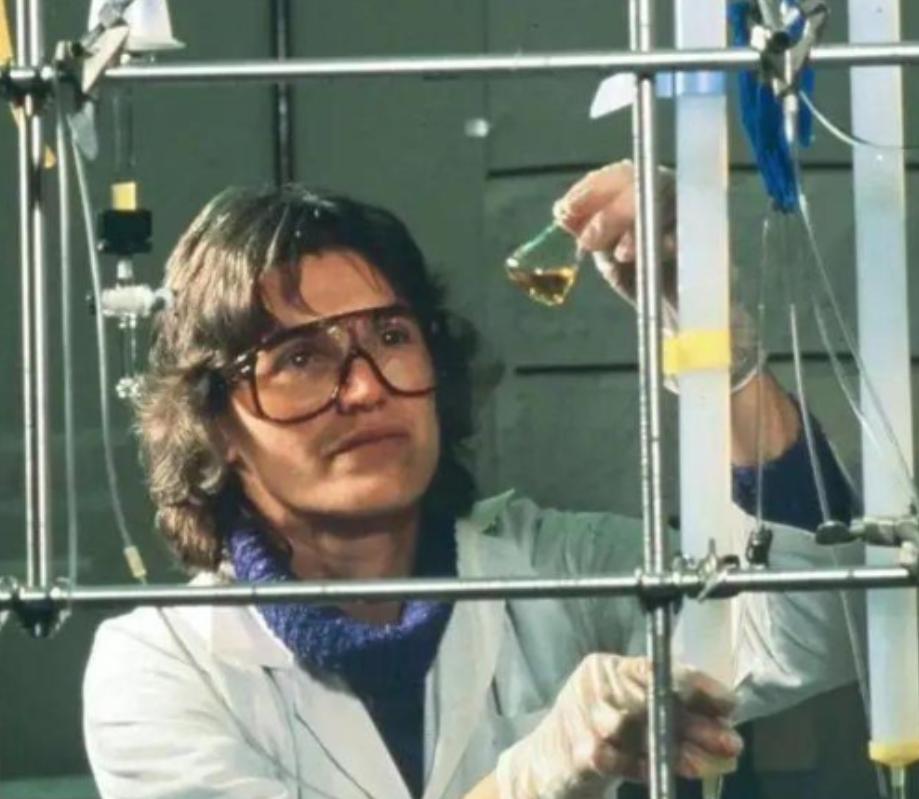

1997年,一位女科学家在做实验时,不小心将2滴透明液体滴到了乳胶手套上,她迅速脱掉手套冲洗双手,但就是这短短几分钟的时间,她已经被宣判了“死刑”…… 1997年寒冬的某个清晨,美国达特茅斯学院实验室里发生了一件改变科学界安全规范的大事。 48岁的化学教授凯伦·维特哈恩像往常一样穿着白大褂走进实验室,没人想到这位严谨的科学家会因为两滴透明液体付出生命的代价。 五个多月前的8月14日,维特哈恩在进行神经毒性研究时遇到了意外。 她正用移液管抽取二甲基汞,这种常温下像水一样清澈的液体,在化学家眼里却是比眼镜蛇毒液还危险的存在。 按照规定程序,她戴着双层乳胶手套,实验台前摆放着应急冲洗设备。可就在转移试剂时,移液管突然滑脱,两滴液体不偏不倚落在她左手背的乳胶手套上。 维特哈恩立即启动应急程序:摘手套、冲水、上报事故。当时所有人都觉得处理得当,毕竟接触时间不到三分钟,防护措施也到位。 美国疾控中心后来公布的调查报告显示,正是这种看似周全的处置埋下了致命隐患——常规乳胶手套对有机汞化合物根本起不到防护作用,剧毒物质在15秒内就能穿透防护层。 接下来的日子,维特哈恩继续埋首实验室。直到十月初,她开始频繁出现类似感冒的症状:头疼、手指发麻、走路时偶尔会失去平衡。 同事发现她吃饭时筷子总夹不稳菜,说话时舌头有点打结。这些细微变化被当成工作疲劳,毕竟她每天在实验室要待十四五个小时。 感恩节前夕发生的事让事情出现转折,维特哈恩开车回家时突然眼前发黑,差点撞上对面车道的大货车。 医院检查显示血压和血糖都正常,医生开了些维生素就让回家休息。美国职业安全与健康管理局后来的事故复盘报告指出,这时候她血液里的汞浓度已经超过安全值20倍,神经系统正遭受不可逆损伤。 新年刚过,维特哈恩的身体状况急转直下。实验室记录显示,1月3日她在操作精密仪器时出现手抖,不得不中止实验。 1月10日的组会上,同事们发现她反应迟钝,经常答非所问。1月16日,她在走廊里突然摔倒,被送医时已经出现语言障碍和肢体震颤。 化验结果震惊了整个医学界:血液汞含量高达4000微克/升,超出致死量四倍。主治医生尝试了当时所有的解毒手段:二巯丙磺酸钠注射、血液透析、血浆置换。 但毒理专家在《新英格兰医学杂志》发表的病例分析指出,有机汞在人体内会形成稳定化合物,常规治疗根本来不及阻止它对大脑和肾脏的侵蚀。 最后的抢救持续了三个月,医院每天要给这位身高1米65的女科学家置换4升血浆,相当于把全身血液换了三遍。 国家职业安全研究所的监测数据显示,治疗期间她的尿汞浓度短暂下降后又快速回升,这说明毒素已经深入骨髓。 到4月份,她的脑部CT显示出明显的小脑萎缩,这是汞中毒特有的"核桃仁"病变。 6月8日,维特哈恩在深度昏迷中停止了呼吸。法医在尸检报告中特别注明:死者手掌皮肤残留汞沉积物,肝脏汞含量是正常值的5000倍。 这场悲剧直接推动了实验室安全标准的升级——美国材料与试验协会在1998年修订了《防化手套选用标准》,明确规定处理有机汞必须使用特制多层复合材料手套。 后续调查还揭开更惊人的事实:在维特哈恩出事前,全球实验室安全手册都写着"乳胶手套防有机溶剂"。 直到2001年,哈佛大学毒理学实验室用放射性示踪剂做实验,才发现二甲基汞能在15秒内穿透8种常见防护手套。现在走进任何化学实验室,都能在显眼位置看到用她的事故制作的警示展板。 这场事故改变了整个科研界的认知,以前总认为按规程操作就能万无一失,现在明白有些危险需要双重甚至三重防护。 维特哈恩的同事后来牵头成立了实验室安全联盟,他们制定的"五步防护法"被写进多国教科书:风险评估、设备检查、应急演练、医疗预案、事故追踪,缺一不可。 时至今日,在达特茅斯学院的化学楼里,还保留着维特哈恩当年使用的实验台。台面上贴着醒目的黄色警示条,旁边陈列着新旧两代防护手套。路过的学生都会被要求阅读墙上的事故时间线,其中8月14日那个日期用红笔重重圈出——这不是普通的实验室守则,而是用生命换来的安全课。 信息来源: 美国疾病控制与预防中心(CDC)1997年事故调查报告 美国职业安全与健康管理局(OSHA)事故复盘记录 《新英格兰医学杂志》1998年刊载的病例分析 美国材料与试验协会(ASTM)1998年标准修订文件 哈佛大学毒理学实验室2001年防护设备测试数据 达特茅斯学院档案馆保存的事故档案