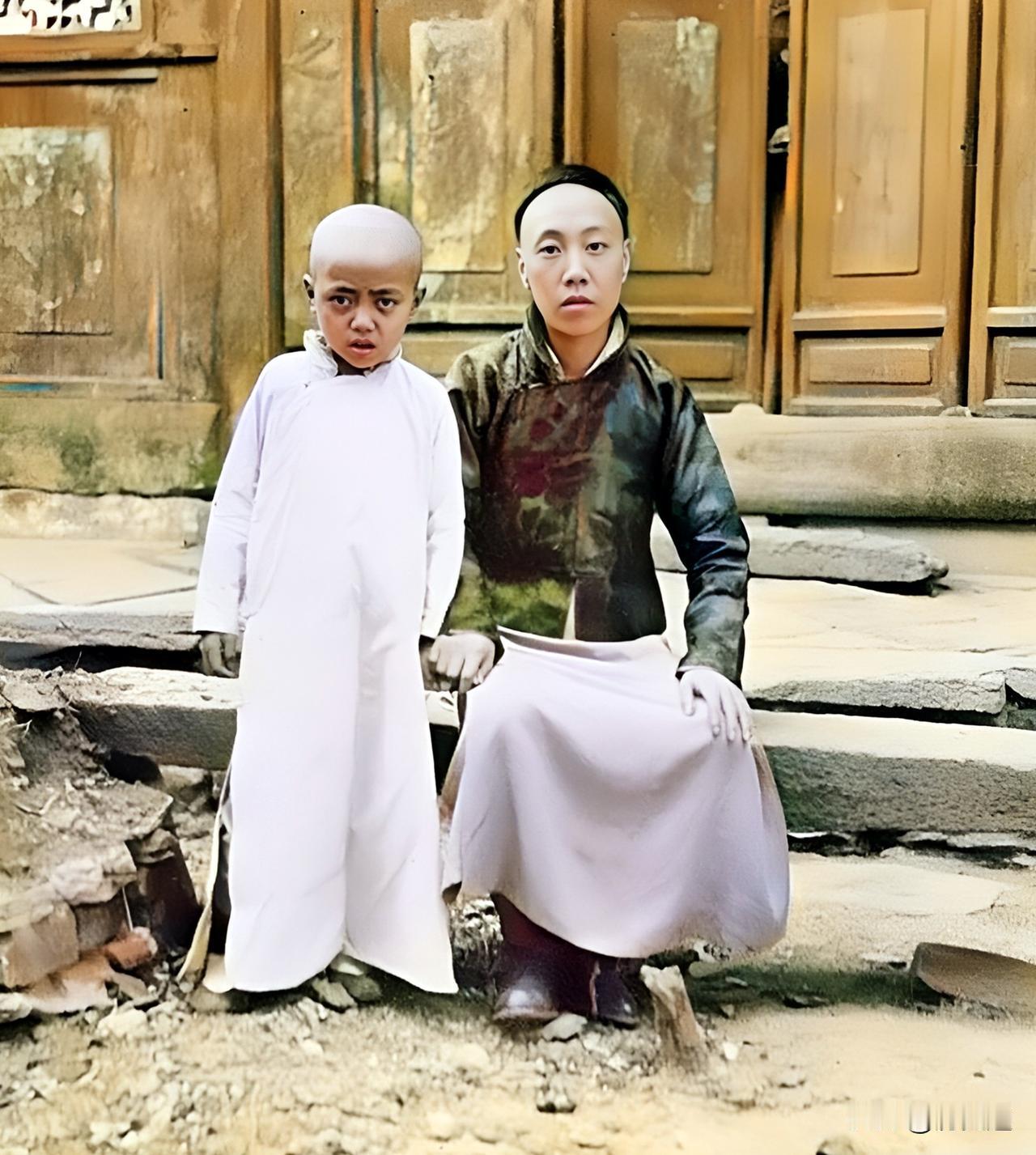

1945年,一名10岁的日本男孩抿着嘴,笔直地背着弟弟。而弟弟头向后仰,早已气绝多时。他们的城市刚发生过一场人间惨剧…… 1945年8月9日,长崎的天空被一团巨大的蘑菇云撕裂,烈焰与尘埃吞噬了这座曾经喧嚣的城市。街道上,断壁残垣间,一个瘦小的身影缓缓走来。十岁的上户明宏,背着弟弟,步履沉重。他的赤脚踩在滚烫的瓦砾上,嘴唇紧抿,眼神空洞却透着倔强。 弟弟的头歪向一侧,早已没了呼吸。这一幕,被一个站在山顶的美国记者定格在了镜头里。那一刻,记者手中的相机仿佛也沉重了几分——这不是一张普通的照片,而是一个时代的伤痕。 照片传遍了世界,标题是“长崎的孤儿”。人们为男孩的悲痛落泪,却鲜有人知道,这张照片在日本被赋予了另一种含义。日本政府将其作为“受害者”叙事的证据,试图掩盖战争的复杂真相。然而,对于上户明宏来说,这张照片不是政治筹码,而是他永远无法释怀的痛。 弟弟的死,家园的毁灭,母亲的生死未卜——这些,不是几行文字能概括的苦难。他究竟如何从废墟中站起?那份深埋心底的愤怒,又将如何化作前行的力量? 长崎的火葬场里,火焰吞噬了弟弟的身体。上户明宏站在那里,嘴唇咬出了血,双手紧握,直到火光熄灭。他没有哭,因为泪水早已在爆炸的那一刻流干。家没了,父亲在战争中早已牺牲,母亲是否还活着,他一无所知。十岁的他,背负着比身体更重的绝望,漫无目的地走在废墟间。 几天后,他在临时救助站找到了母亲。母亲瘦得像一具骷髅,脸上满是灰尘,但眼中仍有生的希望。母子相拥,泣不成声。他们决定离开长崎,这个让他们心碎的地方,投奔东京的远房亲戚。火车上,窗外是战后日本的满目疮痍,车厢里挤满了和他们一样无家可归的人。 明宏靠在母亲肩头,喃喃自语:“妈妈,我们还能有家吗?”母亲轻抚他的头,低声说:“会的,孩子,只要我们活着,就有希望。” 东京的生活并不容易。亲戚家的小屋狭窄潮湿,饭桌上常只有稀粥和咸菜。明宏感受到寄人篱下的屈辱,但他从不抱怨。他白天帮母亲做零工,晚上借着昏黄的灯光读书。他知道,知识是他改变命运的唯一出路。 1950年,15岁的明宏在东京一所破旧的中学读书。一次课上,老师讲到战后重建,提到建筑师如何用设计让城市重生。明宏的眼睛亮了。他想起长崎的废墟,想起弟弟冰冷的尸体。他在笔记本上写下:“我要建房子,坚固的房子,让人不再失去家园。”这个念头,像一颗种子,在他心底生根发芽。 但梦想的道路并不平坦。母亲因核辐射后遗症身体虚弱,常常卧床不起。明宏一边照顾母亲,一边打工赚钱,学费成了压在心头的巨石。有一次,他在工地搬砖时被石块砸伤了脚,鲜血渗出鞋子,他却咬牙继续干活。工友劝他休息,他摇头:“我停下来,家就没了。” 1958年,苦读多年的明宏终于考上了早稻田大学建筑设计专业。当他拿到录取通知书时,母亲泪流满面:“明宏,你做到了。”大学里,他埋头于图纸和模型,废寝忘食。他的设计总是带着一种沉静的力量,仿佛每一笔都在诉说他对安全的渴望。同学问他为何如此执着,他只淡淡地说:“我见过房子塌的样子,所以我知道它有多重要。” 大学毕业后,明宏创立了自己的房地产公司。他的设计独树一帜:坚固的结构,温暖的光线,还有融入自然元素的庭院。他在一次采访中说:“我要让每一栋房子都像一个避风港。”他的作品不仅赢得了客户,也让他在建筑界崭露头角 然而,过去的阴影从未远离。1970年,东京电视台筹备一档关于长崎核爆的纪录片,记者找到明宏,希望他分享经历。他站在办公室的窗前,沉默良久。窗外是东京的高楼林立,可他眼前浮现的却是长崎的火光和弟弟的背影。“我不想再回忆,”他终于开口,“但我希望我的房子能让人忘记恐惧。”他拒绝了采访,却在设计中倾注了更多心血。他的建筑,成为他对和平的无声呐喊。 上户明宏的一生,是从废墟中崛起的传奇。他用砖石和图纸,建起了无数庇护人心的家园。长崎的伤痕,化作他笔下每一道温柔的线条。他从不诉说自己的痛苦,但每一栋建筑都在诉说:和平,是人类最珍贵的财富。 长崎核爆的幸存者,称为“被爆者”,至今仍面临身体和心理的双重挑战。据日本厚生劳动省数据,截至2024年,被爆者平均年龄超过85岁,许多人致力于反核宣传,呼吁世界和平。上户明宏的故事,折射出战后日本一代人的韧性与希望,也提醒我们,战争的代价远超想象。唯有铭记历史,珍视和平,才能让这样的悲剧不再重演。