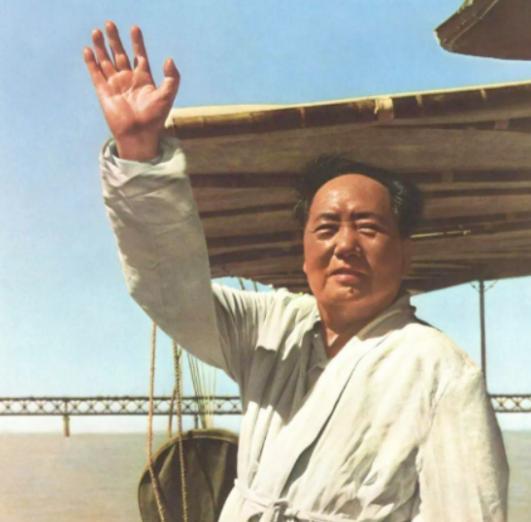

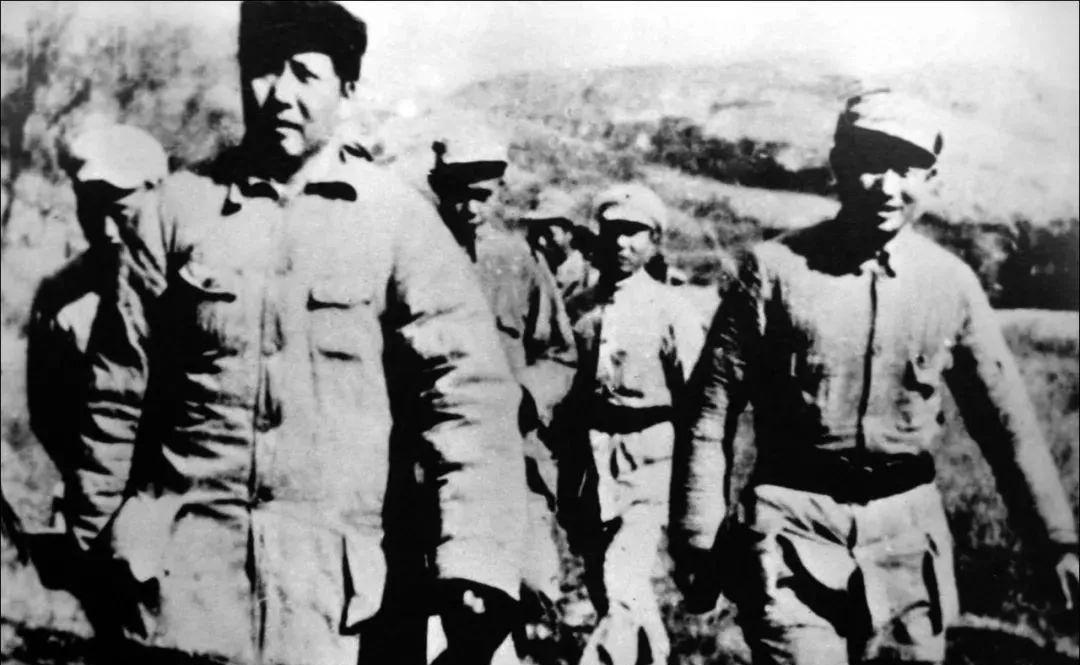

毛主席在一次游泳过后不慎患上重感冒,经介绍求助一位老中医,但那位中医却说:“必须要答应我三个条件,否则我绝不会下笔!” 1957年7月,青岛的海滨浴场人声鼎沸。毛主席站在沙滩上,望着波光粼粼的大海,笑呵呵地脱下外套,纵身跃入海中。随行人员在一旁笑谈:“主席这游泳的劲头,比年轻人还猛!”谁能料到,这一次畅快的海泳,竟悄然埋下了一场健康危机,也引出了一段中医史上的传奇故事…… 那是一个酷暑难耐的下午,青岛的空气里弥漫着海水的咸味和夏日的燥热。毛主席刚结束一场省市自治区党委书记会议,趁着空闲,决定去海滨浴场放松一下。他素来热爱游泳,横渡长江的豪情早已传为佳话。然而,这次的海泳却带来了意想不到的麻烦。 几天后,毛主席开始咳嗽,头痛,浑身乏力,随行的西医诊断为重感冒,开出西药叮嘱按时服用。可奇怪的是,药吃了好几天,病情非但没好,反而更严重了。随行人员急得团团转,山东省委第一书记舒同更是寝食难安。 “主席的身体不能有半点闪失!”舒同站在窗前,眉头紧锁。就在这时,有人提到了一位名叫刘惠民的老中医。这位在山东医界赫赫有名的“神医”,据说能妙手回春,连疑难杂症都能药到病除。舒同心想,事到如今,死马当活马医吧,赶紧派人把刘惠民请来。 刘惠民年近花甲,背微驼,眼神却炯炯有神。他走进毛主席的房间,屋子里弥漫着一股淡淡的药味。毛主席躺在床上,脸色蜡黄,咳嗽声断续传来。刘惠民不慌不忙,坐下为主席诊脉,细细观察舌苔,半晌后,他沉声说:“风寒内阻,不得外泄,需疏风散寒,调理气血。”随即,他提笔写下一张药方,药材中不乏酸枣仁、柴胡等珍贵中药。 就在大家都以为可以松口气时,刘惠民却收起药方,缓缓抬起头,对舒同说:“我有三个条件,不答应,我绝不下笔!”舒同愣住了,心想这老先生也太倔了吧?但主席的病情刻不容缓,他只得硬着头皮问:“您说,啥条件?” 刘惠民伸出三根手指,语气坚定:“第一,药材必须由舒同夫人亲自陪同采买,质量不能有半点马虎。第二,药汤得由舒同夫人亲手煎煮,我在旁监督火候。第三,药煎好后,还得由舒同夫人亲自送到主席手中,我要全程看着!” 舒同点头答应:“好,就按您说的办!” 接下来的几天,舒同夫人石楠成了这场“医疗行动”的核心人物。她跟着刘惠民跑遍了青岛的药铺,挑剔地检查每一味药材。回到住所,她在刘惠民的指导下,守着小火炉,小心翼翼地熬药。药香弥漫整个院子,柴胡的清苦味混着酸枣仁的微酸,氤氲在夏日的空气中。石楠额头渗出细汗,手却稳得像握笔的书生。刘惠民在一旁盯着,偶尔低声提醒:“火再小点,药性才能出来。” 终于,第一碗药汤熬好了,深褐色的液体在瓷碗里晃荡,散发着浓郁的草药气息。石楠端着药碗,跟随刘惠民来到毛主席的房间。主席接过药碗,闻了闻,笑着说:“这味儿,比西药强多了!”他一仰头,咕咚咚喝下整碗药,末了还咂咂嘴:“有点苦,不过挺香。” 接下来的几天,石楠每天按时送药,毛主席也配合得一丝不苟。奇迹出现了——不过三四天,主席的咳嗽减轻了,脸色渐渐红润,精神头也回来了。 刘惠民的三个条件看似古怪,却藏着深意。他深知中药的药效取决于药材品质和煎煮手法,稍有差池便可能前功尽弃。更重要的是,给国家领导人治病,责任重于泰山。他年事已高,提出让舒同夫人全程参与,既是为了确保药的质量,也是为了有个可靠的见证人,以防万一出现差错。这种谨慎,在那个特殊的年代,显得尤为珍贵。 这件事不仅让毛主席恢复了健康,也在高层引发了震动。 1957年11月,毛主席访问苏联,刘惠民被指定为随行保健医生。这次出访中,刘惠民不仅负责主席的健康,还借机向苏联同行介绍了中医针灸和中药的独特疗效。据《新中国医学教育史》记载,毛主席在出访期间多次提及中医的国际价值,希望将其推广到世界舞台。这一举动,为中医的国际化埋下了种子。 几天后,毛主席彻底痊愈,站在青岛的海边,他眺望远方,笑着对身边人说:“中医,真是咱们的宝贝。”这段感冒风波虽小,却如一颗石子投入湖面,激起层层涟漪。从此,中医在新中国的地位逐渐提升,中医院校如雨后春笋般涌现,中医专家开始走向世界。 据《中国的中医药》白皮书(2016年),新中国成立以来,中医诊疗服务量逐年攀升,2009年至2015年间,中医类医疗机构服务量从14.3%上升至15.7%。毛主席的倡导为中医教育和科研奠定了基础,截至2015年,全国有中医药院校42所,在校学生超75万人。 此外,中西医结合的理念也在抗击新冠疫情中大放异彩,例如清肺排毒汤被广泛用于治疗,显示出中医的独特价值。刘惠民的故事,不仅是一个医者传奇,更是中医复兴的缩影。