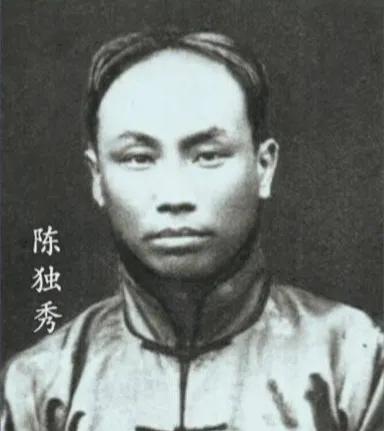

1937年8月,陈独秀第五次坐牢后被释放,他主动提出希望回到延安。毛主席表示愿意接纳他,但提出了三个条件,陈独秀思考后才做出回应。 陈独秀,这位近代中国思想界的巨擘,出生于1879年安徽怀宁。自幼聪慧好学,青年时期东渡日本留学,接触到西方民主思想与社会理论。 他是《新青年》的创办人,也是新文化运动的旗手,用犀利的文字掀起对旧礼教的批判浪潮。他以“民主与科学”为口号,引导无数青年投身现代化变革。他的笔锋如剑,激发了时代的觉醒。 1919年五四运动爆发,陈独秀的号召力到达顶峰,他被誉为“五四运动的总司令”。紧接着,他投身马克思主义,成为中国共产党早期的创始人之一,担任第一任总书记。 他的理论思考深刻,他对社会主义的理解也有自己独特的解读。命运多舛,他在党内的地位并未长期稳固。 随着党内路线的分歧,特别是在大革命失败后的左倾思潮与苏联路线的日益强势,陈独秀的观点逐渐被边缘化。1929年,他公开与共产国际的指令发生冲突,最终被开除出党。此后他逐步接近托洛茨基的思想,成为中国最有影响的托派人物。 在一个极权主义的年代,坚持少数派立场是一种注定孤独的选择。陈独秀因此饱尝政治斗争的冷酷,五度入狱,几乎穷尽了他一生的气力。 1932年,他因参与“反革命托派”组织被国民政府逮捕,押送南京狱中服刑。这一囚禁期长达五年,是他人生最漫长的牢狱时光。他在狱中日夜研读经典,不断反思革命的路径与思想的误区。 1937年抗战爆发,全国局势剧变。中共与国民党的敌对关系出现转机,民族统一战线逐渐成形。就在这一年8月,陈独秀走出南京监狱。 他面容消瘦但目光依旧坚定,带着沉思与期待,他再度踏上自由之地。他的第一个念头,是回到延安,那个被称为“红色心脏”的地方。 陈独秀写信给毛泽东,表达重归革命队伍、共同抗敌的愿望。毛泽东在收到信后十分慎重,他公开表示欢迎陈独秀回延安,但也提出了三个明确条件。 第一个条件,是要陈独秀公开放弃托洛茨基主义。这对陈独秀而言,是信仰层面的背叛。他从1930年代初接受托洛茨基思想以来,已经将之视为自己对世界与社会理解的重要基石。 让他否定这一切,无异于自废人格。他痛苦而激烈地思考这个条件,却始终难以屈服。他曾在狱中写道:“思想的火焰不可被捏灭,哪怕黑暗将我包围。” 第二个条件,是要求他公开支持抗日民族统一战线。这一要求对他并不难接受。他在多个场合都指出,国共纷争延误国家大局,抗日是民族首务。他曾公开抨击蒋介石对日绥靖,他对抗日的态度鲜明、真诚。若仅此一项,他愿意全力投入、即刻践行。 第三个条件,则要求他用具体行动证明自己的立场。这不仅是口头承诺,更要有实际的政治行为作为支撑。毛泽东显然希望借此观察陈独秀是否能真正回归中共主流路线。 这一要求令陈独秀更加为难。政治行为意味着要他彻底与托派划清界限,甚至可能要公开批判他曾坚定捍卫的同志与理念。 他没有马上答复,而是在四川暂作停留。他寄住在江津小镇,日夜反复思索。回延安意味着重新投入政治核心,而附带的代价却是自我信仰的解构。 陈独秀在心中挣扎良久,最终还是选择了拒绝。他再次写信给毛泽东,言辞坚定而冷静,表达了无法接受三个条件中的第一项。他没有质疑抗战的正义,也没有否定合作的重要,而是强调一个知识分子最基本的底线:思想的自由。 这一封信,也宣告了他政治生命的终结。他从此隐居,不再涉足党派斗争,孤独地走向生命的尾声。 拒绝回延安后,陈独秀彻底远离了政治中心。他选择了四川江津,这座不起眼的西南小镇作为他的最后居所。他租住在一间简陋的小屋中,窗户漏风,家具简陋,日常起居清苦至极。他曾自嘲说:“我不是革命家,是个流亡者。” 生活虽然贫困,但他的精神并未沉寂。他将大部分时间用于阅读和写作,用手抄的方式整理书稿,在思辨中反省近代中国的历史与革命。 他开始更多地关注文化问题与社会结构,反思传统儒家伦理对中国社会的深层影响,也批判极端主义如何在革命旗帜下变得面目可憎。他的文章虽难以在主流刊物上发表,却在思想界中悄然流传,为后来的自由主义知识分子提供启发。 病痛渐渐侵蚀着他的身体。到了1941年冬天,他因积劳成疾常卧床榻,靠朋友接济维持生活。没有医生,没有药物,他像一座被遗忘的灯塔,在岁月中孤独燃烧。 1942年5月27日,陈独秀在江津去世。消息传来,除少数友人和追随者悲悼外,几无波澜。彼时的中国正处于抗战最艰难的阶段,历史车轮滚滚向前,将这位曾经的先知埋在尘土之下。 他的墓地极其简陋,几块石碑、一方薄土。他留下的思想却未曾随风而逝。 陈独秀未能看到一个完全理想化的新中国。他一生跌宕、孤傲而清醒,是一个在巨变中坚持思考的灵魂。他的名字,或许在政治史中黯淡,却在思想史中熠熠生辉。