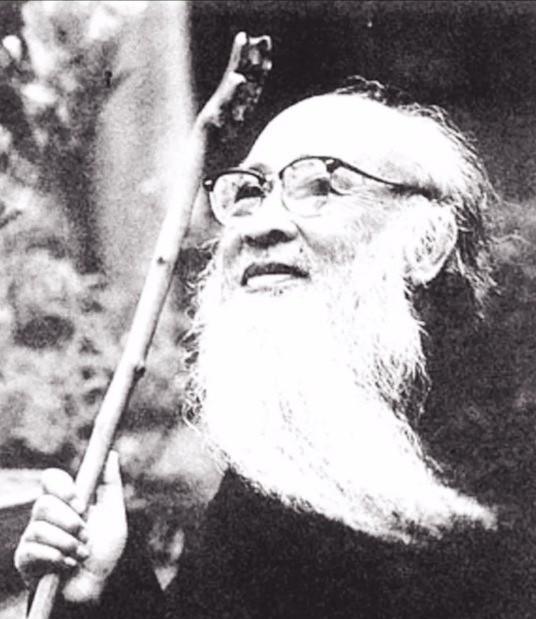

1946年,张大千看中一幅画,画在韩军长手里。韩军长开出条件:要500两黄金,还得加20张明代真迹,缺一样都不行。张大千权衡再三,还是答应了下来。 张大千,近现代中国画坛上最具传奇色彩的艺术家之一,自幼展露绘画天赋,早年便潜心临摹敦煌壁画,技艺日臻成熟。三十年代,他频繁造访北京琉璃厂,心怀崇敬地流连于那些尘封的画卷间,仿佛每一笔墨色都与历史的风雨低语。 他尤为钟情宋元之风,尤以五代南唐画家董源的作品为上乘。他一直在寻找一件真正能激发他灵魂共鸣的作品。 在琉璃厂的某次闲游中,他走进了一家古玩店“国华堂”。老板肖氏是一位眼光毒辣的收藏家,对古画极为痴迷。当日,他在后堂取出一幅未署名的大青山水图,画中烟岚叠嶂、江堤幽远,透露出一种古雅而宁静的气息。 他仔细端详这幅画的用笔与构图,心中认定此作极可能出自董源之手。 肖氏知道这幅画的价值,语气坚定地说:“这是我家传之宝,生不离身,死不入棺。”张大千虽有万分不舍,却也知晓强求无益,只得礼貌告辞。离开店铺时,他频频回头,那画面仿佛已嵌入心底,从此成为他梦中的山水。 多年后,战乱频仍,张大千辗转南北,画艺愈加炉火纯青,心中那幅山水却始终未曾淡去。他画下的山川愈发深邃厚重,隐隐可见那幅未得之作的影子。他将这幅画称为“心头的山水”,不仅是艺术上的牵挂,更是精神上的寄托。 1946年初夏,一则消息打破了沉寂。肖氏已病逝,而那幅画并未随他入土,而是转手到了某位军方高层人物之手——韩军长。 这位韩姓军人出身行伍,却酷爱书画,尤喜收藏历代名作。他在战争中辗转各地,将许多珍品收入囊中,其中便包括张大千魂牵梦萦的那幅大青山水。 张大千得知消息后,立刻托人联系,几经辗转,终于约得与韩军长见面。 约见当天,韩军长府邸气派非凡,张大千拱手入内,满怀敬意地陈述了他与那幅画的渊源。韩军长静静听着,时不时点头,眼中也浮现出些许兴趣。他领着张大千走入一间藏画室,将那幅画从锦匣中缓缓展开。 画卷摊开的那一刻,张大千仿佛置身画中。那熟悉的构图、笔法、气韵,与记忆中的画面如出一辙。他目不转睛地看着,仿佛多年等待终于得以圆满。 韩军长并不急于表态,他端茶抿了一口,说道:“张先生既然如此珍视此画,我也不好拦着。不过,我也是耗尽人脉、代价不小才得此宝。若真想要,便要拿出些诚意。” 张大千静候着条件。 “我要500两黄金,”韩军长语气平静,却不容置疑,“另外,20张明代画作,不是赝品,不是无名之作,要真迹,也要名头。” 这个条件宛如当头一棒。黄金尚可筹集,但20张明代名画,哪是寻常所能凑齐?张大千面色凝重,他明白,韩军长这是开出了一个几近天价的门槛,不是为了刁难,而是看重这幅画的价值,甚至或许也是在考验他究竟有多想得到。 他并未急于回应,只说:“给我些时日。”韩军长点头:“我不急,画已在我手,随时恭候张先生。” 接下来的两个月,张大千四处奔走。他将多年积攒的存金尽数变卖,甚至卖掉了部分自藏的顶级书画作品。他也登门拜访友人、同道、收藏家,开口相求,换取明代画作。 终于,黄金与画作集齐。他再次赴韩军长府邸,亲手交出换得《江堤晚景》这幅传世之作。 韩军长没有丝毫拖延,爽快地完成了交换。那一刻,张大千双手捧画,仿佛抱回了自己遗落多年的梦境。他久久凝视画卷,眼中泛起激动的泪光。 这幅画自此成为他工作室中最核心的位置。他每日起画必先对着它默想,他研究其山水布局、笔墨层次,乃至画纸的质地与装裱的方式。他曾在友人面前感慨:“这一幅画,教我一生如何画山水。” 《江堤晚景》带给张大千的,不只是精神的满足,它对他艺术风格的塑造起到了极大的推动。他在画中看到董源山水的宁静厚重,学到了如何在动与静之间拿捏分寸。 他的山水从此更加苍茫广远,用笔更显老辣沉稳。若说张大千早年画风尚有流派痕迹,那获得这幅画之后,他已自成一家。 不仅如此,张大千将这幅画作为讲授古画技法的重要教材,在多次公开讲座中展示。他强调董源如何布景、如何营造气韵,以及墨色如何层层叠加。 他认为,这些技法正是今日画家所欠缺的传统精髓。他提倡复兴古法,但并非复古,而是在古人的高度上继续前行。 上世纪六十年代,张大千定居台湾,继续创作与教学。当他年事渐高,开始思索如何安排自己的收藏。他多次对亲友表示,《江堤晚景》应归于公众,不应随他隐没。他最终决定将此画捐赠给台北故宫博物院。 他亲笔书信一封,叙述此画来历、流转、交换、研究的全过程,希望后人能了解这幅画背后的故事,也希望更多人通过这幅画去认识董源、认识中国山水画的深远传统。 《江堤晚景》正式入藏后,故宫博物院设专厅展出,引来无数观众驻足。评论界称其为“南唐遗珍”,并高度评价张大千在推动古画传承方面的贡献。